中国由古代至今,出现了多种宗教,较重要的是佛教、道教和伊斯兰教。其中延续时间较长和传播地域最广的,应属自印度经西域辗转传来的佛教。它不仅为我们留下了丰富的建筑和艺术遗产──如殿阁、佛塔、经幢、石窟、雕刻、塑像、壁画等,并且对中国古代社会文化和思想的发展,带来了深远的影响。道教建筑一般称宫、观、院,但其布局和形式基本上仍然遵循中国传统的宫殿、祠庙体制,并未形成独立的系统与风格。

窟指就着河畔山崖或岩石上开凿的佛教寺院,通常由多个相邻的洞窟组成,是僧人修行生活和信徒礼拜布施的地方。石窟源于印度,约始于公元前三世纪中叶,至公元七至八世纪逐渐衰微。石窟的建造因应不同的需要而有变化,例如让僧人在洞里面壁修行的称为「禅窟」──梵文音译Dhynna(禅),代表修行。后来为方便信徒顶礼膜拜,就将窣堵坡搬进窟里,成为「支提窟」(或称「塔庙」),柱子四周刻佛龛。

佛教传入中国后,人们在石窟旁边建中国式样的寺庙,成为「石窟寺」,石窟则成为专门雕刻石像的地方。佛寺是佛教徒供奉神祇、举行宗教活动和供僧人居住的场所。佛教起源于印度,在东汉明帝时(公元58-76年)传入中国,带来佛经及建造寺庙和佛塔。「寺」在汉代的原意是官署名称──「凡府廷所在皆为之寺」,因为在东汉明帝时,天竺僧释摩腾和竺法兰自西域用白马驮佛经来洛阳,住在接待宾客的官署──鸿胪寺,遂改名为白马寺。后来把供奉佛像的地方都称作「寺」,并以寺为佛教建筑的通称。

印度的窣堵坡原是埋葬佛祖释迦牟尼火化后留下的舍利的佛教建筑,窣堵坡就是坟冢的意思。中国古代道教建筑的主要形式,是供奉道教神像、供道士和道姑修炼及居住的场所。道教发源于中国本土,东汉末年(公元142年)张道陵用方士符咒之术创造了天师道,被北魏的寇谦之继承并发展,正式建立道教,奉张道陵为天师,奉老子为道教的教祖和最高天神。老子着《道德经》阐发了道学的基本观点,主张「清净无为」,和论述一些朴素的唯物辩证观点。宋真宗时(公元998-1021年)所建的玉清昭应宫(道观)共计房屋2,610间,用彩画装修得金碧辉煌。

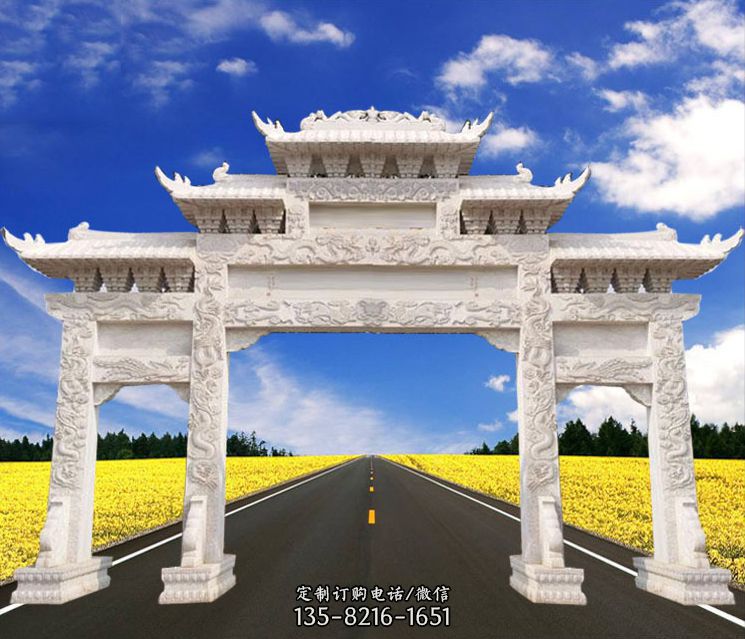

首先,中国宗教建筑的建筑风格是独特的,它们通常是高大的、复杂的、宏伟的建筑,有着精美的宫殿、高耸的塔楼、宽敞的大殿和庄严的寺院等。其次,宗教建筑的装饰十分精致,有着色彩斑斓的绘画、精美的雕塑、精细的花纹等。此外,宗教建筑中还蕴藏着深厚的宗教文化,比如大殿内有着神明的神像、神龛和神像,以及丰富的宗教文字和宗教乐器等。总之,中国宗教建筑的特点主要是其独特的建筑风格、精致的雕塑装饰和神秘的宗教文化,它们蕴含着深厚的宗教文化,是中国文化的重要组成部分。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号