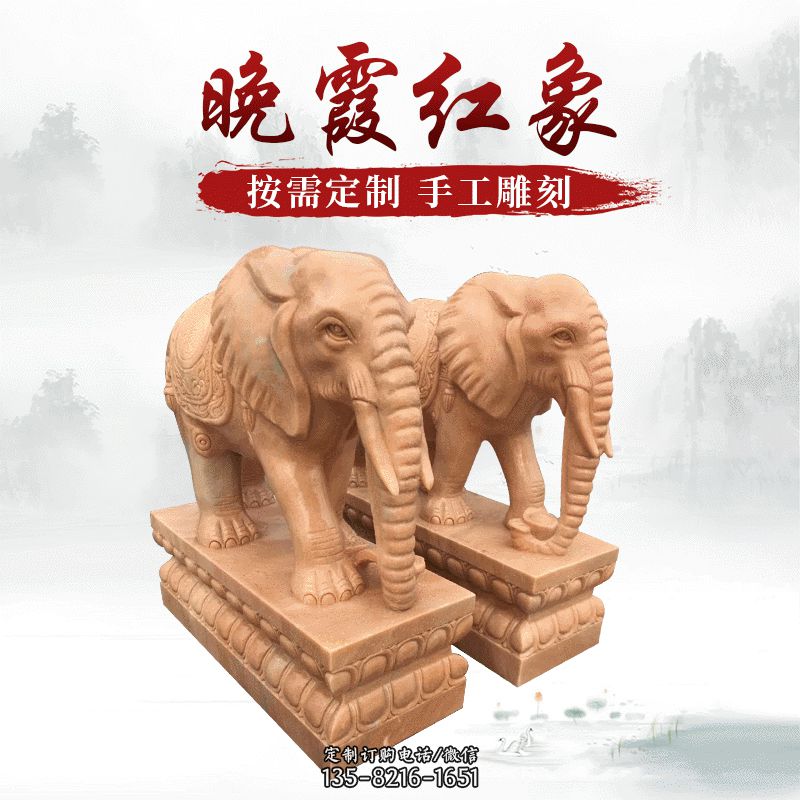

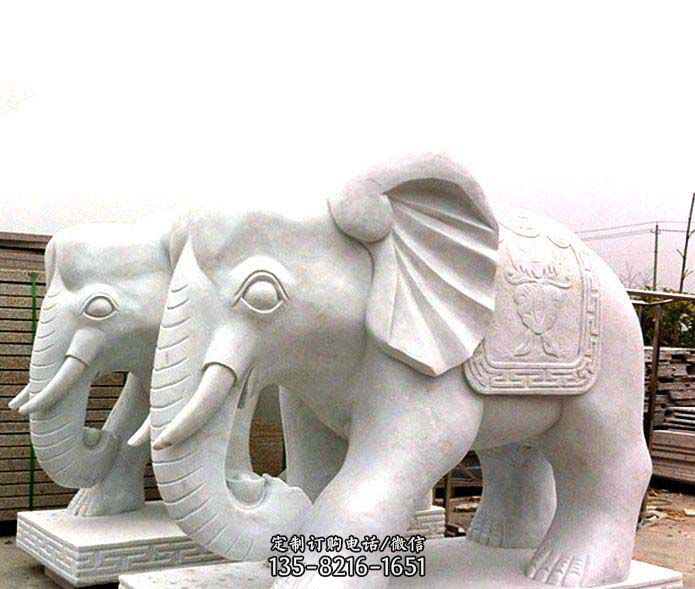

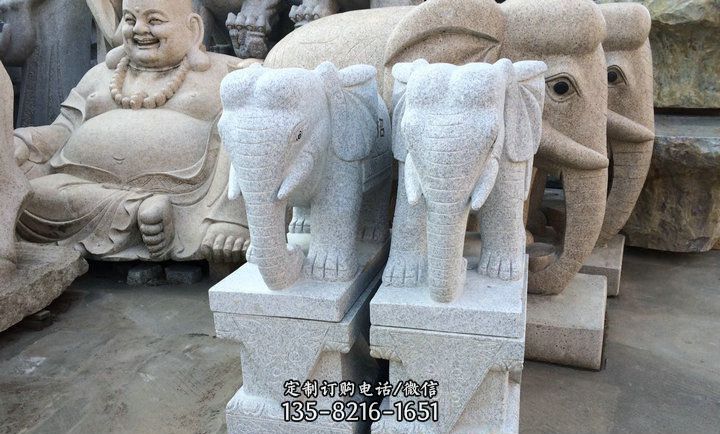

“象不尽意”是由央美雕塑定制的一件雕塑艺术品,作品采用铜材料,雕琢考究,表现出了象的端庄大气,令人钦佩。通过雕刻,它充分表现出象的栩栩如生、动感十足的样子,象的眼神深沉,十分震撼,象头的火眼金睛、象角的凶悍恐怖,让人感觉到了象的威猛气势,令人叹为观止。自从王弼进一步指出“言”、“象”、“意”三者的联繫以后,哲学上的“言意之辨”持续向美学范畴转化。如深受“言意之辩”影响而畅谈文学创作的陆机〈文赋‧序〉就如此说:为的就是表明这座牌坊雕塑的建造对象和建造原因。

因此,以语言所写出之“文”,与构思之“意”,尚有一段距离。这是由于从“象”的角度切入,它只能把握“象内之象”,而不能尽显“象外之象”;也就是说,“意”作为创作者所要传达的核心情理,它依赖于“象”,却又不止于“象”,因而有“象”不能尽“意”的结果产生。于是传统美学开闢了“言外”、“象外”的疆域,追求“不涉理路,不落言筌”,追求“意、味、韵、气”的韵外之致。叶维廉《比较诗学》曾针对东西文学理论的形成、含义、美感的范畴作出全面的探讨,指出一篇艺术作品的产生,必含有作者、世界、作品、读者、语言等五个据点。夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。形成“象”不能尽“意”的原因,与艺术媒介本身的限制有关,与作者个人的学养(才、学、识、力等)有关,与美学本身追求韵外之致、味外之旨的审美效应有关,以及“道”本身有其不可言性有关。宜兴石雕大象艺术在中国文化中也占有着一定的地位。

关于媒介符号与作者才学的限制这两方面,刘勰《文心雕龙》有极其传神的描绘。他以为从艺术构思到语言表达,往往“方其搦翰,气倍辞前;加上“思表纤旨,文外曲致,言所不追,笔固知止”,语言无法精确尽显文外纤旨,于是徒有“伊挚不能言鼎,轮扁不能语斤”之叹!这说明了“语言”媒介虽是思维最有效的依托,但也仅是一种粗疏的表达思想的工具,而它又有赖于作者的思维训练与文化素养,存有一个熟练程度、表达技巧高下工拙的问题,以致于无法完全表达极其曲折、极其深微的情意。以人为中心的现象显示了中西雕塑的人文主义文化内涵。

然而,艺术的审美特性,却又只能通过具体生动的形象来反映。因此,创作者唯有在主观的修养上,“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”,丰富学养,加强各种艺术媒介的表达能力,或通过对某一事物局部特徵的描写,引发欣赏者的联想,由局部推及全体,从而产生象外之意;或通过事物的因果联繫,使欣赏者由因推及果,或由果悟出因,从而体现象外之意;设计意图:学生在生活中或多或少都见过彩虹现象。

或以集中凝鍊的媒介,通过跳跃的意象与场景,寄意于象外;或是通过象徵手法,利用象徵物与被象徵内容的特定联繫,以构成艺术形象,从而形成象外之意,以试图臻达“须有暧暧之致”、“须有不尽者存”(刘熙载《艺概》)等“象意双美”的境界。这自然也会牵涉到创作者的“才”、“胆”、“识”、“力”等问题。关于此,叶燮高明地把“才、胆、识、力”与“理、事、情”三者联繫起来,构成浑整的审美主客关係系统,全面而又深刻地揭示了审美意象的内部构成。财神财神一看就知道是财运的象征。

因此,才、胆、识、力,可说是任何一个创作者所必须具备的修养与能力。“才”,主要是指敏锐的感知力、丰富的想像力与高超的表达能力:纵其心思之氤氲磅礴,上下纵横,凡六合以内外,皆不得而囿之。以是措而为文辞,而至理存焉,万事准焉,深情托焉,是之谓有才(《原诗‧内篇》)。“才”,作为创作者审美心理结构中的一个重要因素,既是先天所赐,又是后天修为。铜雕观音在人们心中根深蒂固的形象就是慈悲为怀。

此外,“无识而有胆”,则易流于鲁莽无知、背理叛道;因此,叶燮将“识”放置在四者之中最重要的位置,他认为:惟有识,则能知所从,知所奋,知所决,而后才与胆力,皆确然有以自信,举世非之,举世誉之,而不为其所摇(《原诗‧内篇》)。有“识”才能生“胆”,“才”虽受于天,但“成事在胆”,“惟胆能生才”,叶燮也给予“胆”相当的肯定。惟力大而才能坚,故至坚而不可摧也,历百代而不朽者以此(《原诗‧内篇》)。并且中国人物雕塑大多以人的形象为主。

有胸襟,然后能载其性情智慧、聪明才辨以出,随遇发生,随生即盛(《原诗‧内篇》)。若说“才、胆、识、力”四者,是与艺术创作直接相关的审美心理品格;“胸襟”则是间接作用的伦理品格,没有它做为依托,那些审美品格也就成了无根之木。所以叶燮称“胸襟”为“诗之基”,是“性情智慧”、“聪明才辨”的载体。也就是说,真正成功的艺术创作,都是通过才、胆、识、力的淋漓抒发,最终体现出创作者的人品风格。自古以来人们就把狮子视为是权力跟祥瑞的象征。

刘熙载《艺概‧诗概》以为“诗品出于人品”,沉德潜《说诗晬语》也以为“有第一等襟抱”,“斯有第一等真诗”。创作者的“才”、“胆”、“识”、“力”与“胸襟”,对于艺术作品有直接的决定作用,并且支配著创作者审美感受的意向,潜而不显地促使创作者完成“物心同构”的悟通。因此,当创作者的主客观修养不足时,自然无法馀裕自如地驾驭任何艺术媒介,而有“象不尽意”的现象产生。另一个构成“象不尽意”的原因,是“韵外之致”、“味外之旨”往往唤起人们在审美过程中的联想与想像,更能激发审美的感受。抽象雕塑作为一种创新的事物。

美学上的“馀意不尽”,是利用“象”、“意”之间的矛盾与差距,故意在“象”、“意”之间留下一段空白、距离,引人品味、咀嚼,但它与“隐”又有所不同。“隐”的特点是含蓄,即言中之意,隐而不露,似在言外,实蕴言中。任何艺术作品的“隐”而含蓄之处,其“象”总是带有一定的象徵性、暗示性和启示性,从而为读者的思考、想像指出一定的方向。也正是基于这一点,刘勰才将这种手法比之为“伏彩潜发”、“珠玉潜水”,称为“深文隐蔚,馀味曲包”。可见始终不能“去言”、“忘言”、“不用言”的“隐”,与“象不尽意”、“得意忘言”不能相提并论。舍利、塔与佛教的关系由于舍利产生的种种灵异感应与现象。

“象外之意”诚然“迷离恍惚”,却是“象内之意”的扩大与延伸。“意不浅露,语不穷尽,句中有馀味,篇中有馀意,其妙不外寄言而已”。因此,有尽的艺术形象,须映在“无尽”的、“永恆”的光辉之中,才能“言在耳目之内,情寄八荒之表”。故司空图提出“韵外之致”、“味外之旨”、“象外之象”,特意凸出一个“外”字,以追求“象外”之妙,追求“无画处皆成妙境”的“白”处、“虚”处、“无”处。风水球石雕就是在水流的作用下上面的石球会不停地均匀旋转象征着财源滚滚同时也能净化空气。

“夫惟曲尽法度,而妙在法度之外,其韵自远”(范温《潜溪诗眼》)。这一“法度之外”,就是超越有形的、有限的笔墨线条,以求象外之意、味外之旨,带领读者经由“有言之美”,领悟到一种韵外之致的“无言之美”。叶朗《现代美学体系》以为老子哲学对古典美学产生了两大影响,一是“道”为宇宙万物的本体生命;二是“道”乃“无”和“有”、“虚”和“实”的统一,任何“象”也都具有“恍惚窈冥”的性质。“意象”说、“意境”说等美学的哲学源头,也都可溯源至此。在立阳铜雕厂的雕塑制作者都具有绘画素质和丰富的想象力。

宗白华《美学散步》也特别指明,中国哲学境界与艺术境界的终点,就是“生命本身”体悟“道”的节奏。“道”无限而“象”有限,在时空中有限的“象”,无法充分体现“道”;“天地一东篱,万古一重九”,所指同一,他们同时指出了“道”的不可言性。“妙”体现“道”的无限性,“妙悟”既需“超言”(妙不可言),也需“超象”(象外之妙)。一如《庄子‧天地》所记载,以“理智”、“思虑”、“视觉”、“言辩”不能“得道”(玄珠),唯有象徵有形与无形、虚与实的“象罔”可以“得道”。观音的形象有很多比如南海观音、送子观音、滴水观音等等。

“象则非无,罔则非有,不皦不昧,此玄珠之所以得也”。非无非有,不皦不昧,正是艺术形象的象徵作用,以象徵宇宙人生的真谛。“艺”赋予“道”以形象和生命,“道”给予“艺”以深度和灵魂。“道”体现在书道上,是唐‧张怀瓘〈书议〉形容王羲之的用笔:书法的妙境通于绘画,焕若神明,超以象外,是一切艺术的造境,也是构成中国人生命情调和艺术意境的实相。唯此窅窅摇摇之中,有一切真情在内,可兴可观可群可怨,是以有取于诗然因此而诗则又缘景缘事,缘以往缘未来,经年苦吟,而不能自道。“不能自道”的“诗家正眼法藏”,是中国人艺术心灵与宇宙意象“两镜相入”互摄互映的华严境界。因此在古代铜狮子是权力跟尊严的象征。

因为美的形式之最后与最深的作用,不只是化实相为空灵,引人精神飞越,超入幻美;而尤在能进一步引入“由幻即真”,深入生命节奏的核心,体悟不可言、不可状之心灵姿势与生命的律动。于是,“气”、“神”、“韵”、“境”、“味”、“真”、“灵”、“逸”、“兴”、“趣”等概念,都具有同一性,都标示著美的极致;这美,不在实体之内,而在实体之外,美在言外、象外、意外;它们的形成,也都可溯源到老庄的“道”,其内涵全都指向一种终极的、本原的生命体验。例如动物的形象、文字往往不如抽象的几何线条组成给人感受强烈。

“盖诗之所以为诗者,其神在象外,其象在言外,其言在意外”(彭辂《诗集自序》)。这种从言外、象外、意外所显露出来的可意会却不可言传的虚境,它所展示的是诗人对宇宙、人生的某种形而上的生命体验。它们看似在言中、象中、意中,实则在言外、象外、意外。由此可以发现,古人所说的“神生象外”,所说的“韵”在“笔墨之外”、“声外之音”,以及“味在酸咸之外”,实际上都不是著眼于诗中可见可解的“言”、“象”、“意”这些元素,而是著眼于通过情境整体的创造,使诗在“言”、“象”、“意”之外,获得深远绵长的美的极致。因为“道不可言”,因为追求“味外之旨”,故“意”与“象”之间,往往存在著难以弥合的间隙,形成一道“空白”。今天迅猛发展的铜雕业把他刻画的更加生动形象。

若表现于艺术作品中,则会出现一个短暂的“空白”或“虚静”。面对这个“空白”,古人常以太虚、太素、无、混茫、鸿蒙、青冥等虚渺的概念语词来象徵。若体现于艺文创作中,则是王夫之所说的窅窅摇摇之中的“正法眼藏”。若从生成方式来看,“意象”历经了“心物感应→灵感→意象”的过程。流连万象,沉吟视听,于是随物宛转、与心徘徊,这也都一再地揭示了“感兴”在意象的营造过程中所居的主宰地位。美感意象的生成,虽然主要是来自于“眼前之景”的瞬间感兴,但作为艺术构思的“神思”(包括情感、思想及创作意图),却往往在“神与物游”中突破“眼前之景”狭小时空的限制,“寂然凝虑,思接千载;在寂然凝虑的瞬间,统摄“千载”、“万里”的超时空意象,产生一大片的艺术空白。在造型设计中引入了更为活泼的动物形象。

这种超时空意象,来自于联想、想像,来自于美感的腾飞。它一方面把各种感性映象(感象、形象、表象)联接、融合为意象,一方面又把各种单一意象联接、融合为意象体系。于是,审美情感流贯在“意”、“象”之中,并且将它化合为有机整体。由于联想、想像、美感腾飞,诗人能完全沉浸在对原生自然的静观感应之中。“胸中勃勃”而生的心象,在瞬间生成的“心中之象”,排除了时空的限制,而纯然以“幻觉空间”(illusionaryspace)的形态,落实到“笔下之象”的创作中时,笔下呈现的也必然是“心”、“物”和谐相应的意象。动物雕塑就是将各种不同动物的形象利用雕、刻、塑三种方法创造出来的艺术形象。

这种意象,是中国艺术与文学的最高理想,是一种天籁无言、大音希声,却又涵括著万有的“象”外之“意”。从创作者的“心中之象”到作品的“笔下之象”,经历了物态视觉空间化的过程;从作品的“笔下之象”到读者的“心中之象”,则经历了想像幻觉空间化的过程。它们皆来自澄虚的“心虚用灵”(《文史通义‧易教下》)的审美心境,因而在“意”、“象”浑融之空隙(空白)中,内蕴著极大的审美张力。由于审美意象是各种心理因素的複合,故蕴含的信息特别丰厚,若将它转化为艺术形象时,则审美体验的信息必受到极大的耗损,因而有“象不达意”、“半折心始”之恼,也因而注意到了“空白”艺术的表现。狮子的形象还经常出现在佛教的经典文献和佛教造像中。

然后试图将割裂耗损的信息进行还原,以期其浑化性、全息性,说在不说之中,把读者的感知、理解引向诗外,延伸到“韵外之致”、“味外之旨”的情境中。例如诗论中常见的“妙入元中,理超象外”(屠隆《鸿苞节录》)、“渊明胸次浩然,天真绝俗,当于语言意象外求之”(沉德潜《唐诗别裁集‧凡例》)、“其妙者,意外生意”(揭曼硕《诗法正宗》)等“象外”、“意外”之说,都是对“空白”艺术的一种感悟。当“景(物)”不能完全呈现出统合“情”与“理”的“意”时,则只能通过“意”与“象”的“妙合”,寄託“韵外之致”、“味外之旨”。后来渐渐的狮子被称为是权力跟吉祥的象征。

“妙合”,是一种夹在对外物形象(“象”)的感受与意念活动(“意”)的“缝隙”中,生发在心灵中,“主”(意)“客”(象)相契的情兴体验。因此,当诉之于艺术形式时,就必得藉用“象外”、“意外”、“空白”等特殊艺术手法,供读者飞腾想像。若不论势,则缩万里于咫尺,直是《广舆记》前一天下图耳。五言绝句以此为落想时第一义,唯盛唐人能得其妙,如“君家何处住”云云,墨气所射,四表无穷,无字处皆其意也。“势”,是作品有限的形象向外辐射而出的审美光束与审美张力,从“无字处”、从“空白”中激射出无穷的生机。

“静故了群动,空故纳万境”,皆一致表达了以“空白”吞吐宇宙,涵括“万有”。“空白”艺术的产生,来自审美情兴,而审美情兴,它以生动的气貌蕴载丰富的情意。由于审美主体只能凭藉审美经验去体验、把握“设身而处当时之境会”,运用艺术想像,感觉、感受“当时之情景”,领悟叶燮《原诗》中所谈论:“妙在含蓄无垠,思致微渺,其寄託在可言不可言之间,其指归在可解不可解之会,言在此而意在彼,泯端倪而离形象,绝议论而穷思维,引人于冥漠恍惚之境,所以为至也”的微渺无垠的“意味”,就是诗人从“物”出发,“游心内运”所得。

而这一“游心内运”的过程,又具有潜隐性、超验性和瞬时性,在可言不可言之间,在可解不可解之会,无法以言语描绘;唯有“离形象”、“绝议论”,始能引人入于“冥漠恍惚”、“空白”之境。所以艺术的思维方式,多注重主观体验,强调心灵感悟,要求创作者在“即目”的同时“会心”,超越逻辑思维的程序,直观人生的真谛,穷极宇宙的宏旨。故艺术追求“大有”的空白,而不追求“完满”,它可以营造出引人想像的广阔艺术空间。整体造型细腻,线条流畅,比例协调,静静地站在那里,就像一座古老的石像,它把一种神秘的气息带给我们,让我们深深感受到象的霸气。

它可以放在室内室外,不管摆放在哪里都会造成一种强大的气势,让人们对象有一种深刻的印象。“象不尽意”的雕刻,可以说是央美雕塑定制的一件成功的作品,它不仅把象的神秘气息表现得淋漓尽致,而且在雕刻细节上也做到了极致,让人们更加欣赏这件作品的美感。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号