石雕佛像可以影响人心的观念也许正是佛教徒造石雕佛像的根本原因。据《贤愚经》记载,佛像牟尼佛前世是波塞奇王,就因为画了八万四千幅佛像,让各处偏僻小国的人都能供奉,他才成了现世的佛像,而且涅檠之后,还要受阿育王造八万四千座塔的果报。可见,造石雕佛像实在是一件功德无量的事,对于传播佛教具有不可替代的作用。古代印度人对于相貌身材有相当深刻的信念,认为凡是将来大有作为的人与一般人肯定有很大差异。

据传说,佛在诞生之后,净饭王曾经让仙人阿私陀为他看相,阿私陀说佛像牟尼佛有"三十二相"和"八十种好"。佛教中称为"相好",也就是说与一般人不同的三十二处显著特征和八十处细微特征。这些特征虽然是对婴儿的描会,但是其中不少特征还是作为雕塑佛像的依据。印度人看好的这些身体特征也成了佛教事业的一个组成部分。据说通过观察体味佛的相貌体态来净化自己的灵魂,也是佛教徒修持佛法的方法之一。

观佛不仅仅是看石雕佛像,更重要的是要沉思默想,通过观看佛的"相好"而想象佛的崇高。因为你在念佛,观看佛像,就如佛真的出现在你面前,"人之自信,无过于眼,当观好像,便如真佛"。正因为佛像雕刻有如此重要的作用,历来的佛像都极具美感,并不像基督教的十字架上的佛像那么悲壮。形象的美不仅可以让人感到身心的愉悦,同时还具有引导作用。据说曾有一位叫金幢的王子,本不信佛,有一位佛像告诉他,现在有一座佛像,"众宝严饰,极为可喜",不妨去看一看。

他一见佛像,立即被佛像的庄严美丽所陶醉,对佛像说,佛像尚且如此,何况佛的真身呢?于是他就在寺院捐建了石佛像、石雕佛像等大型寺院建筑。我们在日常生活当中很多地方都可以看到石雕佛像的身影。佛像是我国的一种艺术形式,从东汉传入我们国家开始,佛教的发展一直就没有停止过。石雕佛像的发展过程当中也会加入一些人为的主观思想,不过它们都有一个共同的特点那就是宁静祥和、慈祥庄严。

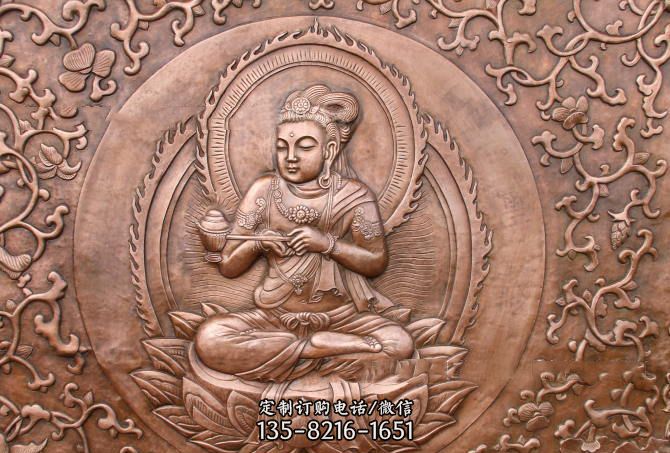

佛教的历史悠久,佛像的雕刻是佛教文化的重要组成部分,代表了佛教信仰的基本要素。石雕佛像不仅可以表达佛教信仰的深刻内涵,还能唤起人们对佛教的历史和文化的敬畏,从而让人们更加珍惜佛教文化。石雕佛像是传统文化的组成部分,是古代佛教文化的重要象征,它能够保留和传承古老的佛教文化,让我们更好地了解古代文化,弘扬和发扬中华民族的优秀文化。雕刻石雕佛像需要高超的雕刻技艺,它的精美设计、精致的纹理和优美的形状,能够激发人们的艺术情趣,让人们感受到石雕佛像的魅力。总之,石雕佛像具有重要的宗教、历史和艺术意义,它不仅能够保留古老的佛教文化,还能激发人们的艺术情趣,弘扬中华优秀文化。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号