孔子(公元前551年-公元前479年),又称孔子,是中国古代伟大的思想家、政治家、教育家、文学家,他创立的儒家学说,影响了中国几千年的思想发展,是中国传统文化的重要组成部分。孔子是我国春秋后期伟大的思想家、教育家,是儒家学派的创始人,提出了“仁”的思想。

孔子是中国历史上最早提出人的天赋素质相近,个性差异主要是因为后天教育与社会环境的影响。因而人人都可以受教育,人人都应该受教育,他提倡“有教无类”,创办私学,广招孔子,打破了奴隶主贵族对学校教育的垄断,把受教育的范围扩大到平民,顺应了当时社会发展的趋势。

他一生勤奋好学,最大的抱负就是希望能够登上历史的政治舞台,所以他在鲁国为官和周游列国期间,广收弟子,随时随地的进行讲学。他通过教学实践,积累了丰富的经验,在教育目的、教学内容、教学方法等方面,做出了系统的论述,对后世的教育有着重大的影响。

孔子让自己提出的教育思想付诸实践,他以卓成有效的实践,改变了教育对象局限于统治阶层成员的历史传统,开创了平民教育的新纪元。孔子有教无类在思想在历史上起到了很大的进步作用,概括起来就是不分行业和出身,打破奴隶贵族对教育的垄断。

不分地区和族类,促进各民族的文化交流,不择对象广收弟子,造就了一批在历史上起过进步作用的人才。孔子的教学活动是他的教育思想的实现,他的教学以“仁”为核心,以“礼”为基础,以“智”为标准。孔子倡导“仁”,强调仁慈、慈爱、关爱他人,认为仁是最高的道德规范;

强调“礼”,他认为礼仪是一种规范,可以帮助人们培养出礼貌、客气、有礼有节的习惯;讲求“智”,他认为智慧是一种智力,是一种获得知识和把握实际的能力。总之,对孔子的教学有深刻的了解,是我们全面了解孔子思想的必要条件,也是中国传统文化的重要组成部分。

孔子的教学,不仅教会了我们仁爱、礼仪、智慧,还为我们树立了做人的范例,激励我们更好地做人,更好地做事。

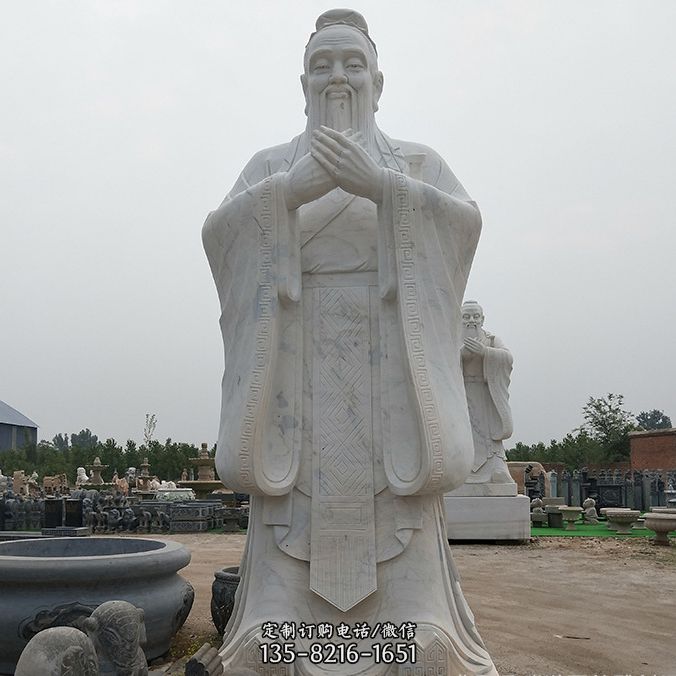

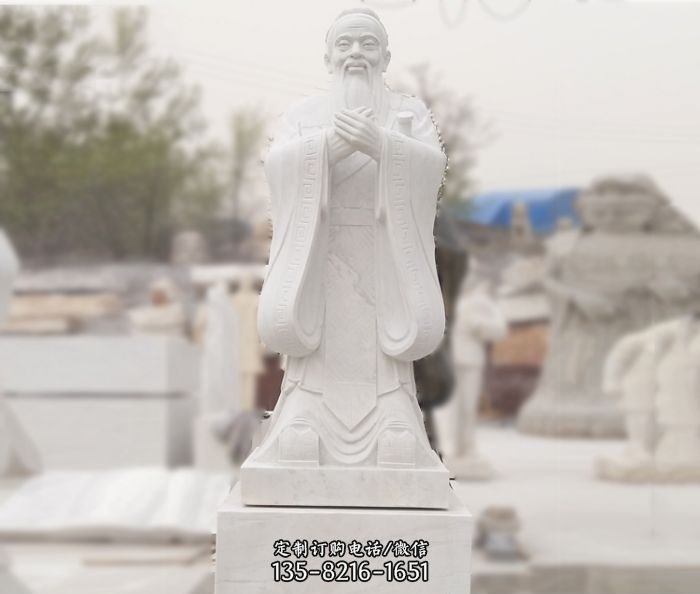

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号