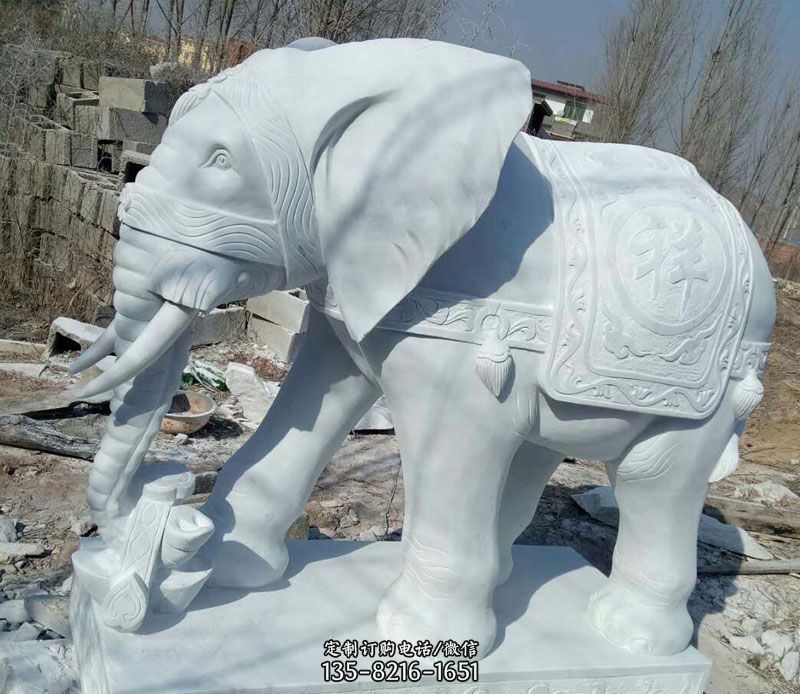

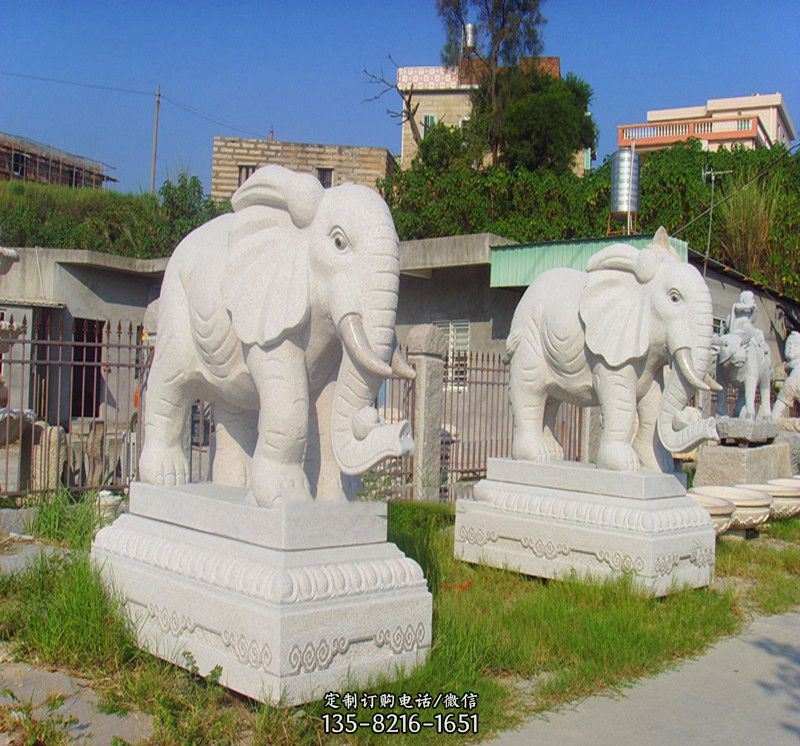

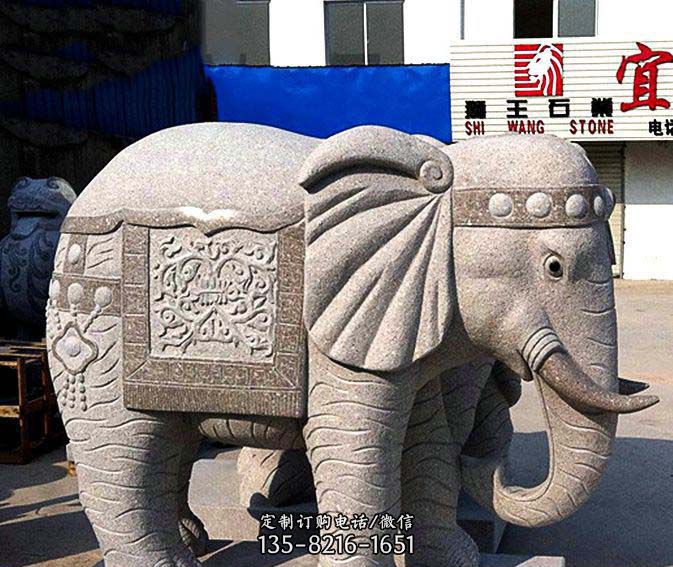

“意境”,作为一个十分重要的传统美学范畴,它是生活形象的客观反映(“境”)与艺术家情感理想的主观创造(“意”)的有机统合,是“主”(意)、“客”(象)观的完整统一。“意境”,是“情”、“理”、“形”、“神”融合一致的艺术境界。因此,“意象”是构成“意境”的条件与基础,而“意境”则是“意象”的综合与昇华。也就是说,“意境”的前身是“意象”,而“意象”的前身,是“意”与“象”。大象是一个国家的神圣的象征。

所谓艺术欣赏,常是通过眼前的有限形象,以捕捉、领会某种超越这些形象本身固有意义的“象外之旨”、“弦外之音”,而获得“微尘中有大千,刹那间见终古”的美感享受。于是在情、理、形、神的相互渗透与制约的关係中,可以窥见“意境”形成的基础就是“形象”。有形象,生活的真实才能以即目可见、具体可感的形态直接展示在人们面前。故“意境”首先要求“形似”,要求形象必须忠实于生活中的原型,符合或近似于生活的本来面目,然后在“形似”的基础上达到“神似”。在古代是皇家权贵的象征。

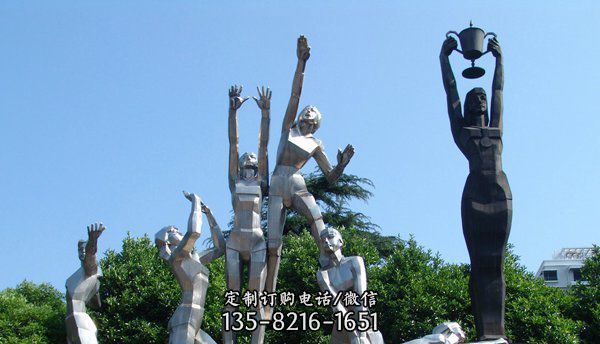

于是,画家所谓的“传神”、“点睛”、“神在两目,情在笑容”、“气韵生动”;刘勰《文心雕龙‧神思》所谓的“文之思也,其神远矣,故寂然凝虑,思接千载,悄然动容,视通万里”;司空图〈与极浦书〉所说的“诗象之景,如蓝田日暖,良玉生烟。可望而不可置于眉睫之前也,象外之象,景外之景,岂容易可谈哉”;及宋‧严羽《诗品》所谈的“盛唐诗人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音、相中之色、水中之月、镜中之象,言有尽而意无穷”等,一再强调的“韵”、“味”、“弦外之音”、“味外之致”,都深刻揭示了生活的韵味、艺术的兴味,唯有通过“神似”的形象才能传达出来。那么校园文化雕就是校园灵魂的最好象征物。

“意境”只有在意象的总合与整体的基础上,并通过读者的想像,才可能成形。因此,“意境”与“意象”在本质上的联繫与区别,就在于“外”。“境”,则是大自然或人生的整幅图景,是元气流动的造化自然。“境”不仅包括“象”,而且包括“象外”的虚空,换句话说,“境”是“象”及“象外”之虚空的合体。基于此,刘禹锡〈董氏武陵集纪〉“境生于象外”的提出,既标明了“意境”之于“意象”一脉相承的关係,又完成了“意境”对“意象”的突破与超越。最终转化为近似立体的浮雕形象。

“采奇于象外,状飞动之趣,写冥奥之思”(皎然《诗议》)的意境,直接承袭了佛教的“空”、“虚”、“无”,将它视为“心识”所生:境,通色、非色,有见、无见,有对、无对,有为、无为,相应、不相应,“境生于象外”,“象”为实,“象外”为虚,由“象”到“境”,在直观形态上,不仅由单个物象一变而成为自然或人生的整幅图景,而且具备了“实”与“虚”相结合的特点。换句话说,“境”,是心灵所“游履攀援”的对象,是心灵的对象化,而这与“自然的人化”、“人的本质力量对象化”、“对象向人生成”等深刻的美学原理已十分接近。意境,不仅得之于佛学,更源自《庄子‧天地》的“忘言”、“象罔”,然后由“忘言”、“象罔”而“忘象”:不锈钢雕塑在一般情况下是不容易出现被腐蚀的现象的。

象生于意,故可寻象以观意,意以象尽,象以言著,故言者所以明象,得象而忘言;(《周易略例‧明象》)王弼将言、象、意,排了一个次序。“忘象”,就是“象外”,哲学的“象外”自然引发出美学的“象外”,例如谢赫〈古画品录〉就以为:意、象忘言、象罔忘象象外境(《易》)(《庄子》)(玄学)(刘禹锡等)由于“忘言”、“象罔”说,由于“外”,完成了由“意象”到“意境”的关键性转折,直接启迪了艺术的“忘象”、“象外”、“境”。下面小编来给大家普及一些关于石雕大象的摆放寓意的知识。

如宗白华〈中国艺术意境之诞生〉将蔡小石在〈拜石词序〉裡所说的词的“三境层”,诠释得极为精妙:始读之则万萼春深,百花妖露,积雪缟地,馀霞绮天,此一境也。再读之则烟涛澒洞,霜飚飞摇,骏马下坂,泳鳞出水,又一境也。卒读之而皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,坠叶如雨,不知其何以冲然而澹,翛然而远也。这最深层的意境,正是晋宋画家宗炳所说的“澄怀观道”,也正是拈花微笑裡领悟微妙至深的禅境:从古代的石雕四大天王形象。

“道”的生命与“艺”的生命,游刃于虚,故“天地氤氲秀结,四时朝暮垂垂,透过鸿濛之理,留百代之奇”。“在于墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌裡放出光明”。这些在在都说明了艺术家经过“写实”、“传神”,以达“妙悟”的境界。总而言之,“境”是对于在时空上有限的“象”的突破;意境,是超越具体的有限的物象、事象,进入无限的时空,胸罗宇宙,思接千古,从而对整个宇宙人生获得一种哲理性的感受与领悟。金刚杵象征着所向无敌、无坚不摧的智慧和真如佛性。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号