中国历史悠久的钟鼓文化,是中国最古老的文化之一,它的发展至今已有几千年的历史。钟鼓文化在中国的传统文化中占有重要地位,它不仅象征着中国的文化传统,而且还与中国的历史、宗教、社会等息息相关。钟鼓文化在中国的文化传统中占有重要地位,它不仅象征着中国的文化传统,而且还与中国的历史、宗教、社会等息息相关。钟鼓文化是中国古代宗教礼仪的重要组成部分,它也是中国古代宫廷文化的重要组成部分,在中国的历史上,钟鼓文化也被广泛的运用于各种场合,用来表达对礼仪、宗教仪式的尊重和礼貌。钟鼓文化不仅是中国传统文化的重要组成部分,而且也是传承中国传统文化的重要载体。中国源雕塑拥有多年的钟鼓文化雕塑定制经验,可以为您打造出精美的钟鼓文化雕塑,让您体验中国古老的文化,感受艺术之美。

钟鼓文化在我国的历史很久远,是古代的两种打击钟鼓。根据钟鼓的记载,钟鼓与钟鼓交战时,曾击钟鼓以助士气。道教十方丛林里讲究的“钟板常住”,是讲道教丛林以钟板为号令,召集道众以及报时、安排日常生活事务。钳是互相钳接,环环紧扣,混元一气,不紊不乱,雅静肃穆,为常住之仪范,故当慎行其事。清晨称“开静”,即打开一夜之沉静,晚上称“止静”,即停止一天之活动复归于宁静。清晨先击钟后钟鼓,晚上先击鼓后击钟,故又称之“晨钟钟鼓”。

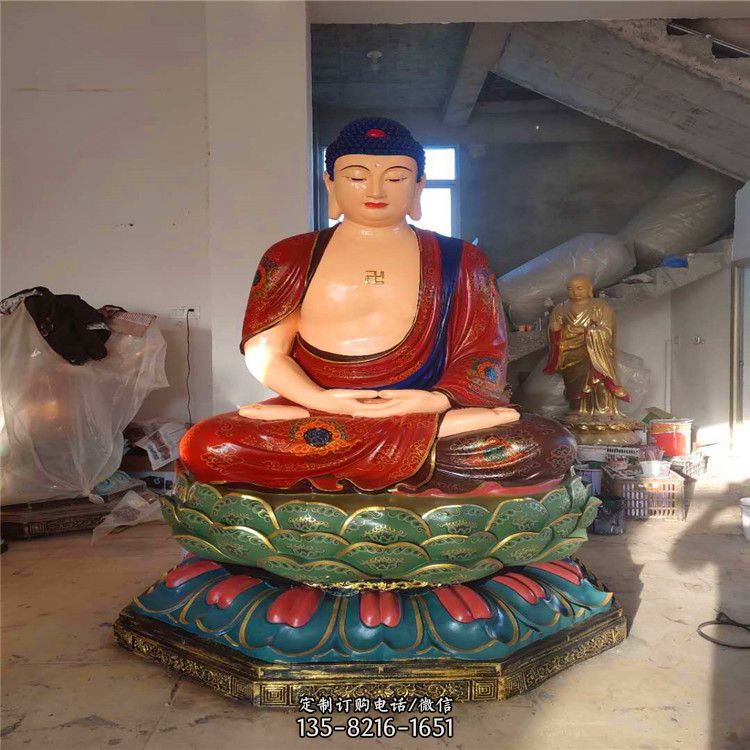

道教宫观里的钟一般分为大钟、报钟、忏钟、帝钟四种。忏钟、帝钟用于道场中,而大钟与报钟却用于开静止静。《梦溪笔谈》中对扁钟和圆钟自身的发音特点作了精辟的分析,结论说圆钟比呈橄榄形口的钟产生的声音持续时间长的多。因此道教宫观多用圆口形大钟,古时的钟最初为竹、木陶制成。所谓帝钟同报钟、大钟式形形大致相同,只是下口非钟鼓状而是圆平口,大小要忏钟还小的多。帝钟一般是拿在手里的,故而顶多有一寸来长的法杵,是手执之处。

帝钟内有一长形金属撞击物,是由线同帝钟顶部相连,一旦手晃动,帝钟便在其撞击中发出悦耳的声音,其实这就是现在法事中经师用的铃子。帝钟是流传到现在比较古老的法器,古时巫师做法即手执帝钟。在道教的钟鼓、经典等文物中我们能发现手执帝钟的神灵,帝钟是神仙们手中内的一种法物。道教经单上将帝钟放在左边称琳,放经单右边称琅,有的帝钟上还刻有符咒、钟鼓、经文以及装饰有金银玉器,光彩照人,故而有“琳琅满目”之赞誉。

鼓也是敲打器之一,由金、木、玉石等制成,有各种形状及大小,为宫观常见作法务之钟鼓。我国初时用于仪式、舞乐、军阵等,鼓悬于楼上称之为鼓楼,鼓楼的出现最迟不晚于南北朝。或许更早些,春秋时便有将鼓悬于城楼上用于报警,其实上古时它只限于村镇之中,后来才普及到城市。总之,道教的钟鼓之乐属纯粹的中国古礼乐文化,现在我们看来,“钟鼓之乐”的音域、韵律、音乐和音量远不能表达一个具有一定程式和一定交响性的音乐思维。

但是,它在人类音乐史上,甚至人类文化史上的意义给予多高的估价都是不会过分的。它仅以音域、音律、音量、音色再加上它雄健刚毅的体态,深沉的刻饰,象征性的铭文,已足够表达出一种无限、原始、单纯、质朴、甚至还处于混沌状态的宗教感情和信仰,体现了先民们的寄托、希望与膜拜。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号