孔子是中国古代著名的思想家、教育家,他的思想和教育学说一直影响着中国的发展和文化传承。孔子形象的兴衰变迁,可以说是中国历史上最不断变化的形象。儒家的思想在中国有着深远的影响,孔子造像的产生,或源于弟子对其师的追思之情的表达,或者源于对圣贤图像教化作用的重视,或源于学官孔子祭祀之用。纵观历代孔子造像,唐代以前的主要形式是孔子和塑像,东汉时期出现了石刻画像,宋代以卷轴画、石刻画渐多。

随着儒家之学的更加凸显,儒家特别是理学的知识和思想越来越“俗”化,明代以后孔子的造像更加普遍,刻书业的发展,还导致了《孔子圣迹图》的盛行,到清代时则出现了神化孔子的《孔子神位图》。孔子的真是形象到底如何,当时并没有明确的孔子记载,最早的明确记载在孔子的《史记.孔子世家》,其中也是说他“生而首上圩顶”,这时距离孔子去世已经三百多年了,由于关于孔子真是形象记载的缺失,使孔子造像从一开始就具有美化的特点,发展到明清时期的《神位图》,则将孔子完全神化。

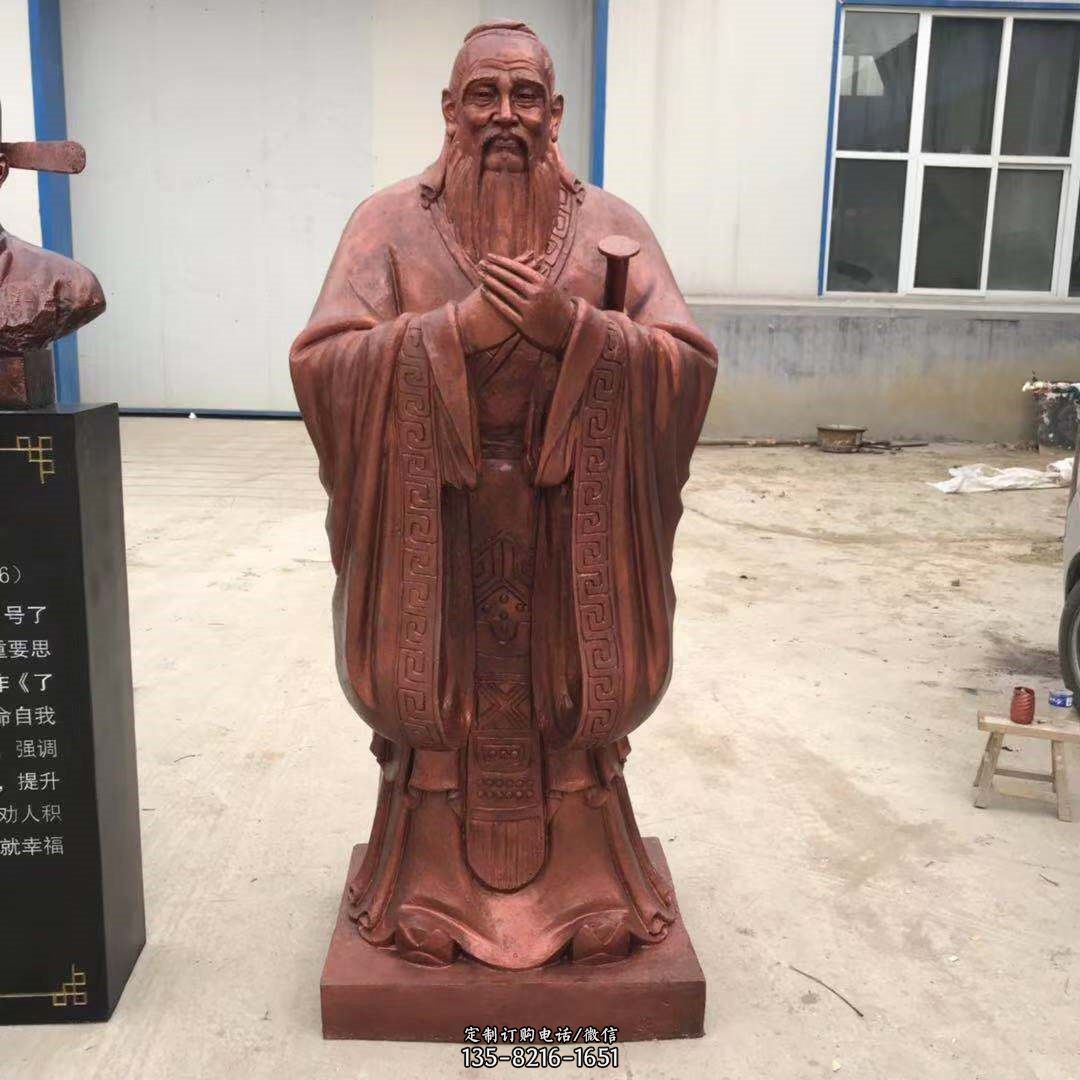

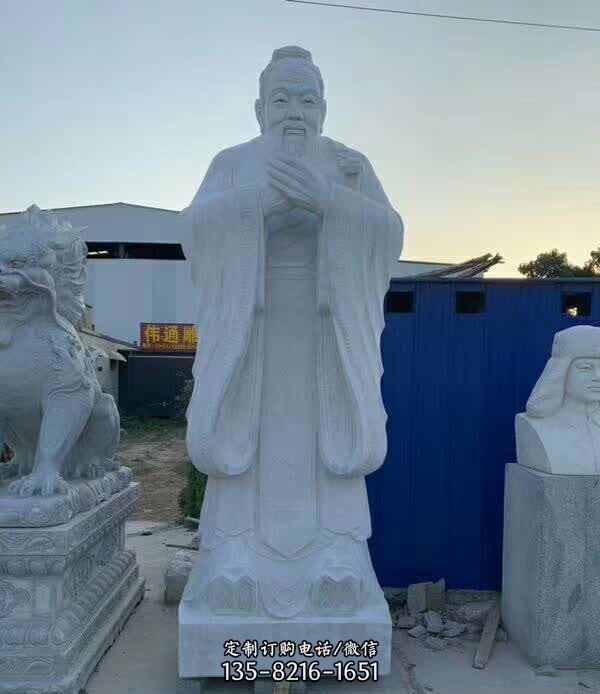

孔子造像的兴衰和图式的演变,从一个侧面反映了历代孔子尊孔崇儒的情况,体现了各个历史时期人们对孔子不同的认识和理解,在某种程度上,也是各个历史时期社会思潮的指向标。孔子形象的视觉表现是中国古代思想文化和艺术的一个特殊文本,主要表现为绘画和雕塑两种形式。从上层统治阶级到普通民众,广泛而摄入的孔子极其儒学崇拜和学习使得大量的艺术家、熟练画工和普通孔子参与到孔子图像的制作当中,材质和形式也逐渐的多样化。不论是肖像式描绘还是情节式图解或者其他的形式,孔子再也不是春秋时代那位不得志的教书先生,而是儒家思想和中国文化一个无所不在的象征。

从古代开始,孔子就被尊为圣人,他的思想和教育学说深深影响了中国古代的社会文化发展,他的形象受到了极大的尊重。到汉朝,孔子形象更加受到重视,孔子的故居、孔庙和孔子雕塑都在全国各地修建。到了明清时期,孔子的形象在社会上受到了质疑,有人认为孔子的思想落后,批评他的思想不足以指导社会发展,甚至将其视为“假孔子”。到了近代,孔子形象又开始受到重视,因为社会发展对古代思想的深刻理解,孔子的思想又重新受到重视,他的形象也恢复了昔日的荣耀。

今天,孔子的形象已经成为中国文化的象征,中国的孔子雕塑也在全球各地普及,受到了广大民众的喜爱。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号