唐代到明清时期,狮子雕塑的造型特点表现得非常出色,具有统一的风格和标准,令人钦佩不已。一是多姿多彩,有着简洁大方,形态威武的斗狮,也有优雅动人的立狮;二是细腻丰满,狮子身上的毛发和细节处理十分细致,展示出真实的动物特征;三是体现大气、霸道的神态,狮子雕塑表情威严,彰显出一种不可抗拒的压迫感,令人心悸。唐朝是我国封建文化最光辉灿烂的时代,作为雕刻艺术的狮子造型也达到了一个新的高峰。首先,这一外来的动物形象,此时完全地中国化了,并且在体现时代狮子方面,也是最为典型的。

唐王朝作为中国封建史上最为繁荣鼎盛的时期,它的一切都洋溢着无比的自信。所有的造型艺术也一样,体现着这个王朝的气象——大唐之风。最具有代表性的作品,是武则天狮子杨氏顺陵前的大立狮。石狮造型高大、前胸宽大、肌肉坚实、头披卷毛、突额隆鼻、四腿强劲有力、踏实有力的前肢向前迈出,正阔步缓行。在雕刻技法上,已经形成了高超的圆刀法,相比起南北朝时期的平直刀法,可以更深刻更熟练地塑造对象的整体和细部特征。

最为重要的是作者通过对它的外形塑造和深刻的刻画,成功的表现了它内部的无限充沛的强大力量。另一头与它相对而立的石狮,显然是它的伴侣,抿口露牙、鬃毛作波状下披、前胸略窄、四腿迈开的幅度较小、表现的性格略趋温顺。立狮的动势较前要小得多,大部分采取了静止的站立形式。昂首挺胸、威风凛凛,给人一种屹立不动、叱咤风支、唯我独尊的雄伟气势。唐朝立狮造型圆浑饱满、气势雄伟,体现着一种雍容的王者之风。

当时的唐朝正处经济、文化、军事各方面最盛的时期,也只有在这大唐盛世的艺术家们才有这样的胸怀和风度。而作为上层建筑的艺术,它所体现出来的气质,是与一个社会的整体风气密切相关的。概括地说,宋以后的狮子已经失去了唐狮的威武雄壮,形象塑造上趋向于精致;姿势也已由立而蹲,其昂扬的斗志也在这下蹲的姿势中消失殆尽。原先具有王者气概的兽中之王,到了清代,甚至已经变成一副温顺的狮子模样。宋代的狮子仍多见于皇陵,代表者如河南巩县宋陵的几对石狮,形象多为蹲踞状。

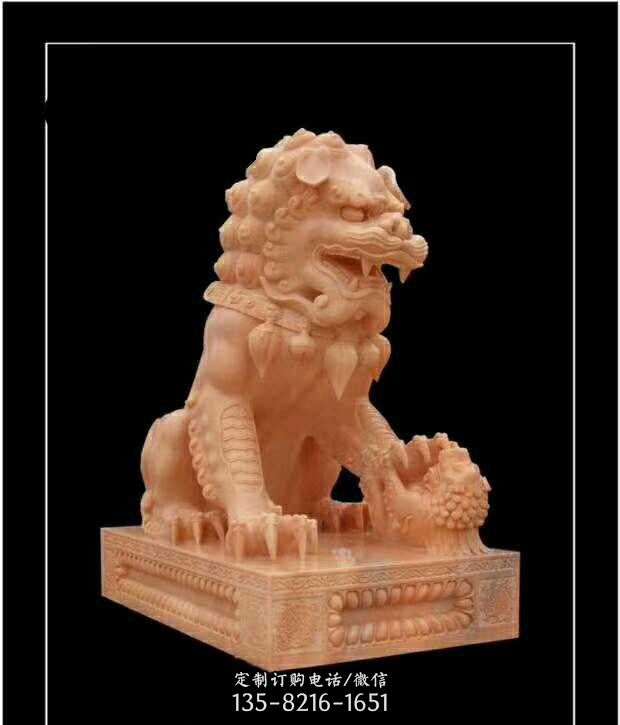

细部的雕刻趋向精细,装饰性加强,胸前披挂绶带,前胸内缩下鳌,两肢间平收向腹,眉额成正弧线,眼珠成狮子。其中也虽有个别的立狮造型,但都不免有松驰累赘的感觉,已经没有了唐狮的气派。明代是中国狮子艺术在晚期的一个发展高峰,从现存作品来看,明代虽力图恢复唐宋时期的那种雄迈作风,但传统的狮子造型从此渐渐趋于程式化。明代狮子的塑造非常广泛,不仅在一些纪念性建筑如狮子陵墓、宫殿前,甚至在一般的住宅门前都可以看到好多狮子。

明代狮子的总体气度较弱,特别是“十三陵”的狮子,造型臃肿、形象呆滞,尽管用料考究、制作精细,但缺乏内在的狮子和气度,从形象上来说走狮、立狮极少见到,所见都是蹲坐的形象,且装饰性愈强,狮子滚乡球,狮子狮等造型多见。明十三陵的石狮虽然体积还较庞大,但已经失去原先那种博大坚实的气魄和朴素冼练的特点。圆筒状的身躯、蓬松的卷毛、缺乏神态的刻画,只觉一种软弱无力感,似乎连石头的重量感也没有。

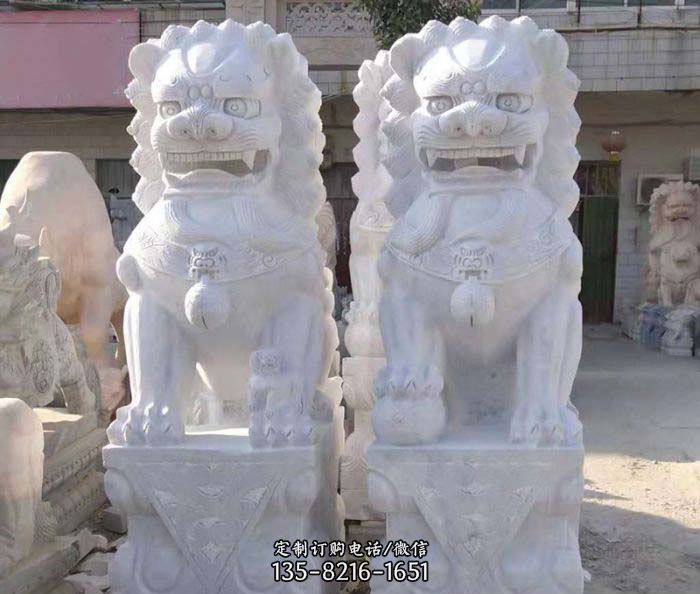

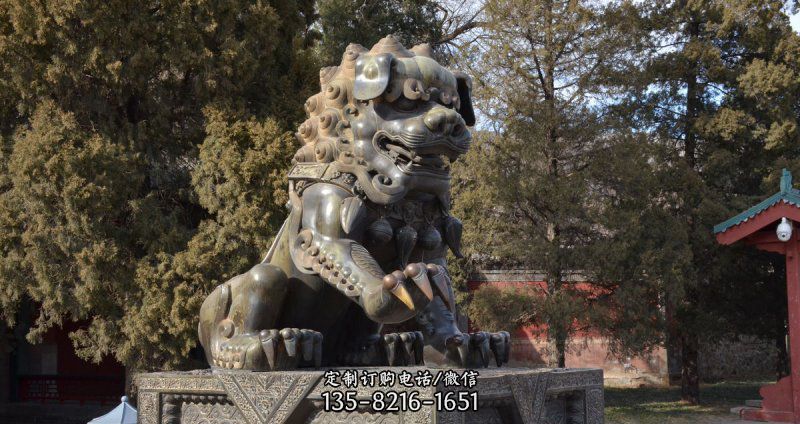

所以这些石狮在陵墓前,已经没有那种震慑力,只是作为陵墓的摆设而已。清代的狮子造型,程式化特征更强,墓道守卫狮、守门狮,都是雌雄成对的,雌狮都伴有小狮。狮子状态方面更趋向于衰靡,如狮子陵墓前的守卫狮子仪而不卫,狮子仅仅成为摆设。雕刻手法也达到成熟的程式化的阶段,卷毛、铃铛雕饰细腻而丰富,眼、口、鼻、尾的细部刻画精微不苟。如故宫内的一对铜狮,虽然仍呈蹲坐式,但身体已趋下趴之势。

头部特大,其宽度超过胸和双肩的总和,胸窄而内收,四肢短小,头顶肌肉如疙瘩,卷毛呈高突螺旋状,嘴扁平并有狮子缠绕,一小狮伏于身上,一小狮被踩于脚下作龟缩状。至清后期,大多数造型都较繁琐,不顾整体,甚至粗糙不堪、造型丑陋。繁琐的纹饰只能说明造型理想的萎靡和审美趣味的俗化,自宋以来日益衰竭的国力正是这种人文狮子的根源。总之,唐代到明清时期,狮子雕塑的造型特点表现得非常出色,具有统一的风格和标准,令人钦佩不已。

随着时间的变迁,狮子雕塑的特点在演化中不断发展壮大,在当代艺术中也体现出精美的艺术风格,被越来越多的人所青睐。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号