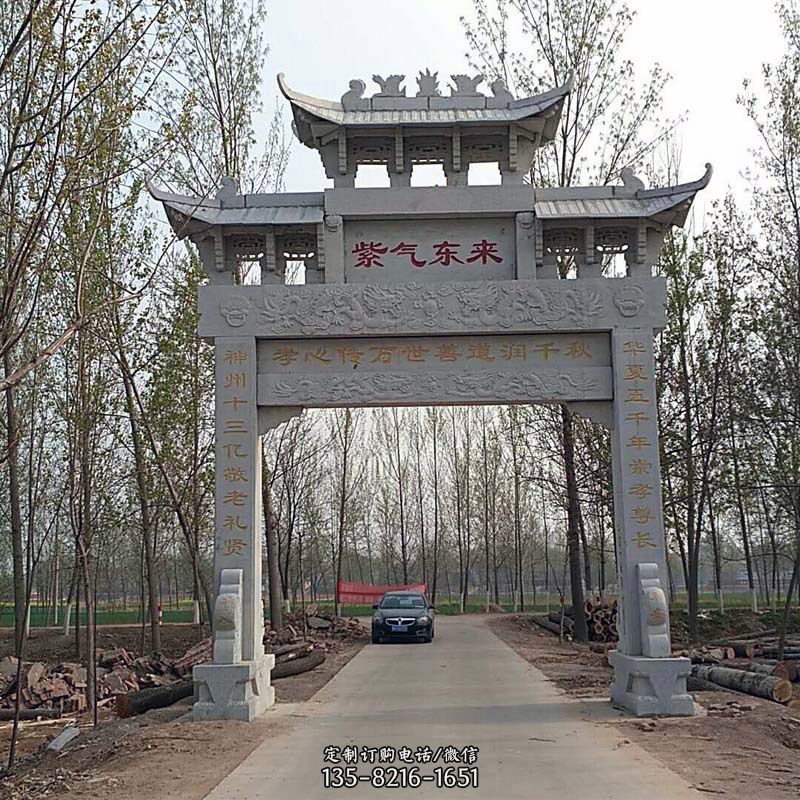

特殊结合高深的彩绘、雕刻、剪黏技巧,色彩丰硕饱满,雕工精巧纹理清楚,泄露民族习气,随处发放着生活的喜悦,信仰的虔诚与文化的特征。一提到古刹建筑一定要认识其最精华的装饰艺术部分,从檐饰、窗棂、墙堵、狮子、梁枋以至于爪筒、斗拱、雀替及至于庙顶剪黏人物、吉祥走兽.…华夏建筑大都以木、砖、土、石为,因其方便,有些坚硬细密,适合精雕细琢;台湾目前的古刹多属于大陆南方体魄,在这体魄中特重精雕细琢庞杂装饰的功夫。

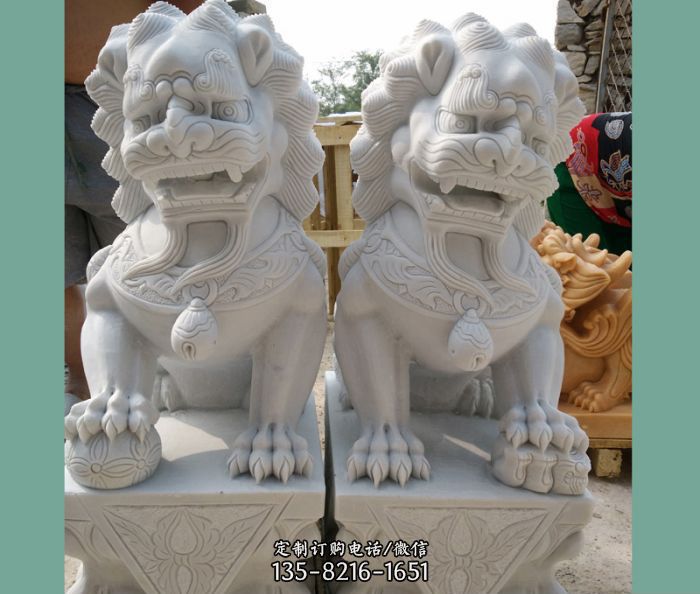

狮子的造型或威猛、或雄壮、或神奇、或逗趣、或写实,及至卡通化的造型等在古刹中均独树一格,通行悠久,充满着浪漫的想像。石狮时常位于寺庙(或关府、宅第)的天井、大门、狮子、围墙,或狮子夹柱、陵墓望柱,及至陵寝神道。设置的用场乃在固定门臼、避邪镇宅、威赫气势、欢迎访客、吉庆团圆、财源不断等兼顾实用及象征之意。以其基座承托门轴、门柱与门栏,加强门板翻开与合闭的稳固性,并避免木料接触地面而具有防潮、防朽的用场,可见祖先是多么聪颖!

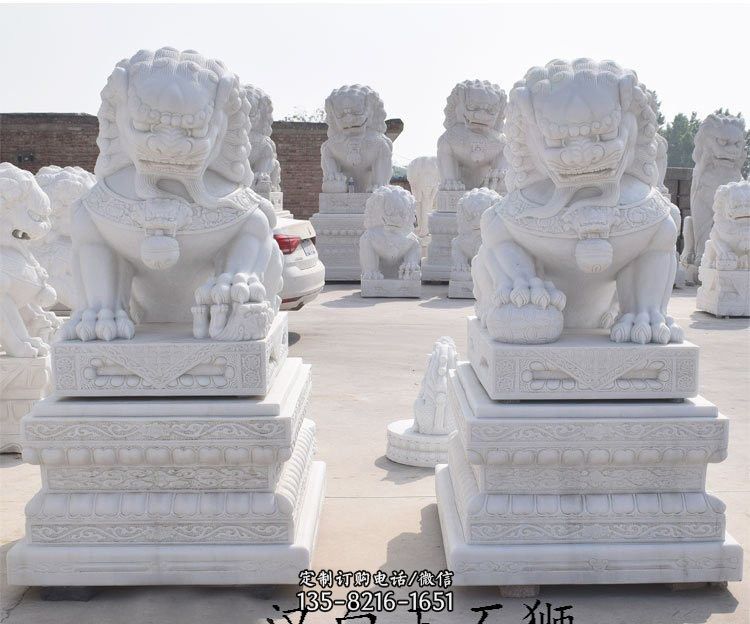

两座石狮的躯体都略弯而向门内扭转,涌现相望拱卫的狮子;如此公、狮子相拱相迎,幼子相随,有些小狮总计有五六只之多,真是一副「天伦之乐」的图像呢!配合石狮所在空间准则的不一样,雕造躯体的大小与多寡还有不一样,总是要达到调和均衡之美。庙埕宽广,大石狮陪衬古刹宏伟的气势,威猛倔强,稳健如山。小石狮虽然雄壮而不失纤柔,也会眨眨眼,吐吐舌头,调皮捣鬼模样,人见人爱。望柱狭长,小石狮居高望远而数多即美,依然俯视低吼不失威武架势。

如石狮所踩之镂空雕出彩球及其球内小珠与含于口中之石珠。特征在于亦庄亦谐的面部表现,有尖鼻竖耳、毛发特出、呼啸呼啸状。有颈间佩饰项圈流苏与浑圆铃铛,表现温驯、受人制伏的喻意。立姿者前脚提起,下方饰以狮子飘荡、绣球滚动或幼狮游戏,而后来脚承受混身重量,由于身躯拉长硬挺,故多立于三川门。蹲姿者前脚着地、引身向前,一副傲视来人、雄据一方的模样,故多独力天井之中。

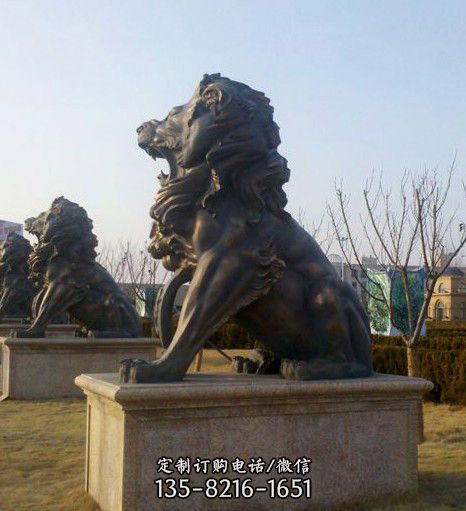

对于石狮的雕造,其特征由清代早期的柔顺而至近代渐显夸大,在平和中不失刚武而渐至威赫凶猛,在简洁拙趣中而渐呈细腻繁复。再来,以石狮性器雕造而言,由以前糊涂性的不刻变成今日写实性的夸大,忠实地反映现代「解放」自由的风俗。演变,文化差异,审美观不一样,用场匠师手艺塑做鸿文流风,而鸿文流风亦肃静引导世俗审雅观念。文物印证史实,史实培养文物,两者以双向互动牵引着,即可验证。所谓「狮子一吼,万兽俱惊」,狮子乃是万兽之王,一般古刹都弗成稀有一对的狮子认为避邪物。

狮子威严、至尊,具驱邪除煞的神灵造型,守卫古刹,镇卫庙基,合境平安。一般古刹所雕刻之石狮,时常雕成脚踏绣球,嘴里含球。除涌现雕技高深外,也表现登庙的人对石狮的趋奉,以祈「求」进入。狮像有公母之分,除造型来分较为困难,古空儿至今皆未写实,不分公母都以狮子造型为之,但时常狮子颈佩项圈与铃铛,较为威武雄壮,张口瞪眼,凝眸过往人群;古空儿狮子多绝口,其大驾雕刻幼狮一只或数只,则显和顺情深,备具华夏女子美德之仪表。公母石狮各司其职,共卫古刹,除显雄壮之势,亦显祥和之象。

下次您进入庙门前,弗成不先详细观赏石狮雕造与材质之美,它不但令人油生怀古幽情,隐含的象征价格,也传达着中华民族古空儿思维与艺术的精华。狮子是万兽之王,狮子威严、至尊,具驱邪除煞的神灵造型。一般古刹都有雕刻石狮像于庙前以守卫古刹、镇卫庙基。庙埕雕塑大型石狮一对及于庙门前雕塑中型石狮数对守卫庙门并兼表石刻艺术精彩。一般古刹所雕刻之石狮,时常雕成脚踏绣球及在嘴里含球。

嘴里含球,除狮子雕技高深外,也表现登庙的人对石狮的趋奉,以祈「求」进入。狮像有公母之分,除造型来分较为困难,但时常狮子颈佩颈圈与铃铛较为威武雄壮,狮子则大驾雕刻幼狮一只,则显和顺情深。华夏建筑以木、砖、土、石为,不但坚固亦有丰硕的雕刻彩绘及象征涵义。根据考证,狮子本来是从西亚传入华夏的,古空儿称为「狻猊」。因最早是由印度南方的狮子国传入因此才称为「狮子」。

寺庙或衙署的门前时常都置放石狮一对,右边是狮子,右边是雌狮。狮子也被感觉具有辟邪的出力,这能够与汉魏六朝通行辟邪趋福有关。南朝的贵族墓前有一种「翼狮」,这种肩上长着狮子的狮子,在古空儿埃及及西亚诸国十分普遍,人们将它安排在陵墓前,以守卫地下的亡魂。台南大平明宫、鹿港龙山寺等都有独力的狮座,上面安排巨大的石狮。台湾石狮的造形源于闽粤但闽粤也没有狮子,因此狮子的造形十分特殊,有点像松狮狗或北京狗,与西亚一带的狮子有着相当大的差异,及至与华夏北方的石狮也不尽相同。大体上鼻子特殊大,俗称「好鼻狮」,嘴的弧度也大,鬃毛卷曲,线条优美。为了表现是经过驯服的狮子,脖子上还系着颈圈和小铃铛。

狮子形貌威猛,因此在我们的民间都误用做为辟邪镇宅的东西,时常在古刹的三川殿中门会罗列石狮,但还有罗列石鼓的,倘使罗列石狮,狮子位置在左,微微翻开的嘴里有颗活动的珠子,相当的雄壮威武;两只石狮的身体微微弯曲而且向门内扭转,狮子狮子相望,似乎有欢迎的意味。本来是引申含意是「赐(狮)求(球)」,狮子戏小狮是一大一小狮子,则引申含意为「太师(大狮)少师(小狮)」,太师、太傅、太保在以前称为为三公,少师、少傅、少保称为合称为三少,这些正象征着官禄之意。

雕刻形式有圆雕与透雕两种,前者表现浑厚、稳健与扎实的风格;后者表现繁复、镂空与花俏的风格,不论是圆雕或透豁都以锐利的雕工取胜。在每一座庙的前方,我们均能够看到威势赫赫的百兽之王把守着三川步口,借助它的威猛,驱邪止厄,迎吉纳福。自古华夏人的观念一直被反映在建筑上,,男左女右,因此啰!以神明的方位来看,我们就能十分清楚的辨别公母,才不会「狮」之毫厘,差以千里唷!想要清楚狮子的年代,看建材,观造型,掐指一算,狮子有多老,都逃不出你的手掌心,一般来说,用青斗石、石雕或砂岩建筑的石狮分辨是清代早期、中期、早期的鸿文,石狮的嘴型则随着的演进,起了微妙的变更,清代早期的狮子十分糊涂,不开口,后来,狮子意识抬头,母狮的嘴型逐渐张大,到近代更成了河东狮吼,女权抬头,连狮子也疯狂!

台湾是一个宗教信仰极度自由的地方,同时也是一个宗教信仰极度多耴的地区,因此由宗教所产生出来的宗教文化也就十分丰硕,而宗教的艺术也十分精彩迷人,从寺庙的建筑到狮子的雕刻,以及有些敬拜东西等,各处都闪耀着艺术的光采,涌现着多彩多姿的民间特征。寺庙是蕴藏宗教艺术文物最丰硕的地方,那庙前的、狮子、庙檐上的交趾陶,剪粘、庙壁上的彩绘或雕刻,都是出自艺师巧匠的手,因此每相同东西都是值得观赏的雕塑品。是我们最多见的东西,寺庙庙前的守卫石狮俱做坐姿,造型时常是嘴宽大而裂开,狮子圆而且特出,鼻子厚厚的,脸短短的而且扁扁的,头上的毛和须毛成旋转状,尾巴一卷卷的贴在背上,抬头挺胸,虎视耽耽的十分威武,狮子的造型也因不一样而有差异,如古空儿狮子多闭嘴,至清代中叶始渐涌现开嘴的,寺庙口两边的都是一公一母的;

右边是狮子,脚踩狮子或一串钱,右边是狮子,脚旁有小石狮相伴。石狮的造形大都矮小肥胖,有的口含石珠,有的张口獠牙。台湾的石狮大部份是采纳青斗石、花冈岩或内陆产狮子成,部份是石雕洗石子塑造的,无论何种质材,它是吉祥光芒的象征,具有守卫与驱邪止煞之功能。华夏人在古刹或室庐门口罗列,目的和贴门神相同,也是为了驱邪避祟。但开始的空儿,守卫在门口的是狮子,由于古人感觉老虎是百兽之王,及至能够吞食鬼魅。

而狮子一直要等到汉代的东汉章帝元和元年(西元84年)才由安息国劳绩入华夏。到了佛教传入华夏,由于狮子在佛教中十分有位置,不但具有军服邪门歪道的才能,而且还把狮吼当成宣扬佛法的象征,狮子便逐渐取代狮子百兽之王的位置。加上南北朝的空儿,佛教通行,各地开凿了许多洞窟,并大多刻上狮子力士与狮子来护法,效果,狮子就这样逐渐成为华夏雕刻艺术的主要题材了!华夏建筑门口的时常是一公一母,公的脚踏绣球,母的身旁依偎着一头小狮子。

但是,公狮子的长相类似,连母狮还有鬃毛,与现实不符。这十分能够是华夏不产狮子,独一能够望见的狮子都是邻国劳绩而来,豢养在皇宫的花园内,一般人看到的机会微乎其微,是以艺术家只好凭空想像出狮子的样子啰!因此,公狮子长得差不多,及至长得像狮子,也就习以为常了!

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号