倘若我们纯粹把欣赏雕塑这件事等同于感受立体物的各种特质,我们的生活周遭便尽是雕塑。举例而言,我们不时会听到人们谈论花园及园林植栽配置当中的雕塑形式。雕塑并不会因为我们忽视这些特点而就此消失,它依然存在于各种公共空间,尤其是都市环境当中。我们在熙来攘往的街道上看见雕塑的机率,就如同在美术馆中看见雕塑的机率一样。雕塑也可能成为建筑物的一部分,而它在建筑设计上的连结,和其背景环境的任何部分均同等重要。书籍是那个你可以随时停下来。

然而,我必须尽早在此表明,本书宗旨并非全面性地探讨几乎无所不在的雕塑。《如何看懂雕塑》所阐述的内容均围绕著「观看」(looking)这件事,而本书更进一步探讨观赏立体艺术的不同体验。本书涵盖范围包括所有历史阶段,除了著重于古希腊罗马时期到今日的西方雕塑作品外,也会配合讨论对西方雕塑产生影响的民族志(ethnographic)塑像与东方和远东雕塑。20世纪初叶的艺术隐含各种非主流文化(alternativecultures)元素,便是西方雕塑受到影响的显著案例之一。就认识了在那里读书的学生刘开渠。

本书将以不同案例,以及诸多关于立体视觉感受的观点来探讨如「装置」主题。艺术领域,尤其是地景艺术(landart)的发展和不同雕塑媒材的运用,自1960及1970年代以降历经持续且深刻的变化,展现出截然不同于古典传统的风貌。然而,如同某些坚持传统的画家一样,有些雕塑家,例如葛姆雷(AntonyGormley)或穆克(RonMueck),依然採用传统题材进行创作,并且保持对人类形体的偏好。本书整体而言具有强烈的主题特色,但每一章的结构安排大致上将与其他两本书相似,除了按年代时序编排之外,亦试图连结过去与现代。当时很多业务人员大多从事古代书画。

因此,我们无法避免重複讨论如建筑与雕塑的相互影响等一再出现的主题。此外,罗丹、米开朗基罗或葛姆雷等艺术家也在不同章节裡多次提及。因为雕塑家深感兴趣的,总是那些能够与他们艺术实践的其他领域(例如石膏模型或素描技法的运用)产生相互影响的各类雕塑。每一章的内容长度取决于讨论对象的本质,以及与该章主题相关的案例及领域多寡,尤其是第二章有关人物立雕(free-standingfigure)及其遗绪的内容。呈现颜真卿的书法艺术魅力。

这部分亦提及外观与质感的重要性,特别是雕塑给人的独特触感。在理想状态下,「触摸」可以且应该是雕塑的要素之一,但由于作品价值与安全的考量,我们很难在美术馆中透过触摸去体验雕像的独特触感。儘管如此,我们或许有机会触摸如瓷像或法贝热彩蛋(Fabergéegg)等私人收藏品。有些人认为这类物件并不算是雕塑,但本书所探讨的另一项有趣主题,恰好是这种雕塑与绘画、雕塑与素描或和建筑及设计相关的雕塑之间的视觉和历史分野。程载国老师评析的多是课本上的文章或是学生课外爱读的书籍。

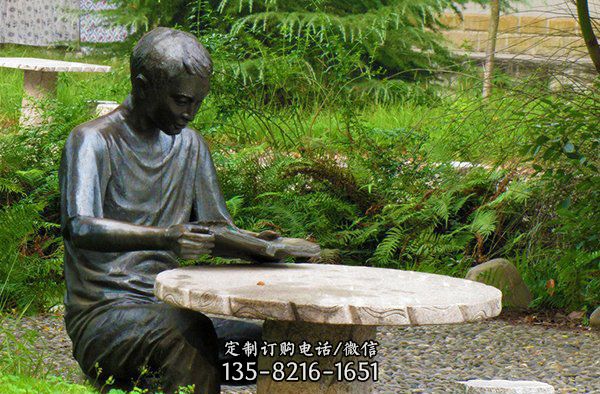

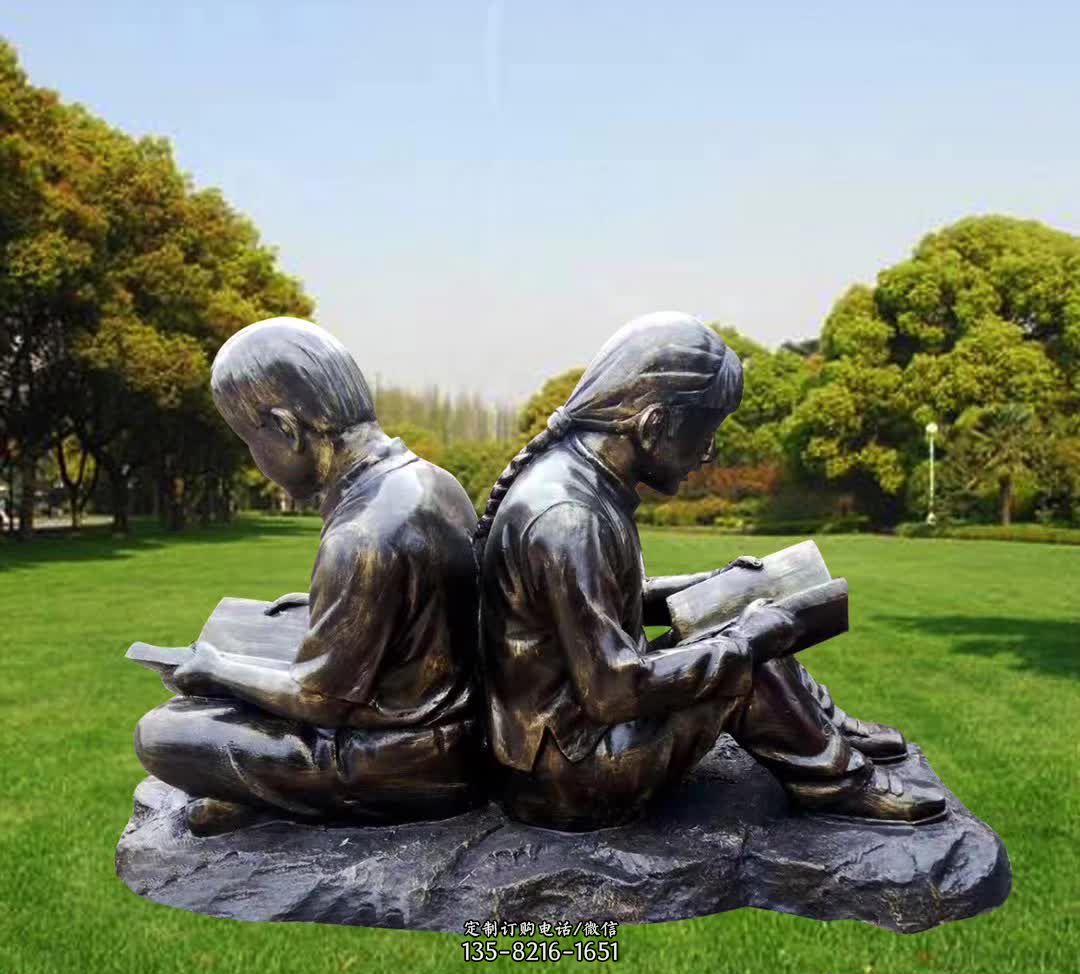

因此,我总是尽可能地纳入对这些作品的不同赏析观点。在此,我们该当参考罗丹这位晚近伟大雕塑家的说法与实践。在「以绕行方式观看」这个主题上,勃梅兹(DujardinBeaumetz)记录了其友罗丹在引用16世纪知名雕塑家切利尼(BenvenutoCellini)的著作《雕塑论》(TreatiseonSculpture)时所说的话:让它们变成居民休闲、孩子读书玩乐的空间。

雕塑家在製作裸体或身披衣物的人物雕像时,会先以黏土或石蜡做出该雕像的正面,经过多次抬高、降低、前移、后推、旋转和回复雕像四肢的位置之后,才会进行下一步。当雕塑家终于满意雕像正面的初步样态后,便开始处理雕像的其中一侧。此时,经常发生的状况是,雕塑家会觉得雕像的正面似乎不够雅致,因而不得不回头修改他已完成的部分,才能使雕像的样态符合他的新观点。如此一来,每当雕塑家改变其观点时,便遭遇同样的难题。只是李书福在高端纯电动汽车市场落下的一子。

无论经过多麽细微的修改,雕塑家总是觉得有一寸肌肉过于突兀或过于保守。(引自艾尔森﹝AlbertE.Elsen﹞编,《罗丹生平暨作品解读》(Rodin,ReadingsonHisLifeandWork),页163)此处强调的是不同视角如何深刻影响雕塑。近代,转盘(turntable)的发明使艺术家能够转动工作室中的模型来配合其新观点。然而,无论艺术家如何转动模型,亲身绕行观看仍为製作和感受雕塑的根本。著名作家陈忠实的书法碑刻。

近年来,观者的视觉感受与他们穿越、走入和在外部观看某件立体装置作品的身体感受之间的对应关係逐渐受到重视。此外,所谓的特定场域(sitespecific)艺术作品亦逐渐成为显学;就这类作品而言,其创作场域的背景框架与作品本身同等重要。塞拉(RichardSerra)在伦敦布罗德盖特的雕塑作品即为特定场域艺术之一例(详见本书第七章)。我引述这段文字的另一项理由便是它的真确性,因为它既是第一手资料,更源自艺术家的亲身经验。中国造纸学会副理事长兼秘书长曹春昱围绕造纸术与现代造纸工业。

我始终主张适当引用艺术家著述来支撑观点这种方式,并持续採用当代学者与古人的专业意见。historiography)在有关艺术史的学术研究中扮演重要角色。若我们把温克尔曼(JohannJoachimWinckelmann)等相关学者的影响纳入考量,那麽历史编纂学对雕塑而言亦相当重要。「卓越的简洁与静穆的壮丽」(noblesimplicityandcalmgrandeur)这句温克尔曼的名言重新强调人类形体的英雄式理想化,使得古典雕塑传统自18世纪中叶起再度取得优势地位。本书第一章将特别讨论这项主题,并检视雕塑的主要类别、媒材与技巧如何形成于古典时期,而后代代相传。本书第一章将探讨古希腊罗马雕塑和雕塑类别的发展,以及人们对民族志艺术的兴趣,尤其是透过毕卡索和马谛斯等艺术家之作品而培养出来的兴趣,如何在20世纪取代古典雕塑传统。中国近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物。

毕卡索与布拉克(GeorgesBraque)发明的拼贴技法,带来雕塑亦可如是的新观念。约与此同时,俄罗斯艺术家也运用与空间相关的新兴媒材及新颖概念,发展出崭新型态的雕塑。本章也将讨论拼贴技法与俄罗斯构成主义(RussianConstructivism)对装置艺术,特别是地景艺术这类新兴领域的影响。此外,若我们计及如伦敦格林公园(GreenPark)近年揭幕的轰炸机司令部纪念碑(BomberCommandMemorial)之类的雕塑(详见本书第六章),便会发现传统雕塑手法如同传统绘画手法一般,持续为艺术家所使用。风水球一般在公园的门庭或者图书馆的门庭外面。

本书第二章至第六章将依序探讨既有的古典雕塑类别与技巧,同时包含20世纪迄今的相关现代实例。第二章探讨的是从基督教时代早期(罗马帝国晚期),历经偶像破坏运动(Iconoclasm)、中世纪对偶像崇拜(idolatry)的持续恐惧、义大利文艺复兴经典裸体雕像的复甦及其持续发展,直到葛姆雷的作品为止的这段期间,有关人物立雕技法的变迁。对于当下民族精神、中国书法都有正面的引领和激发作用。

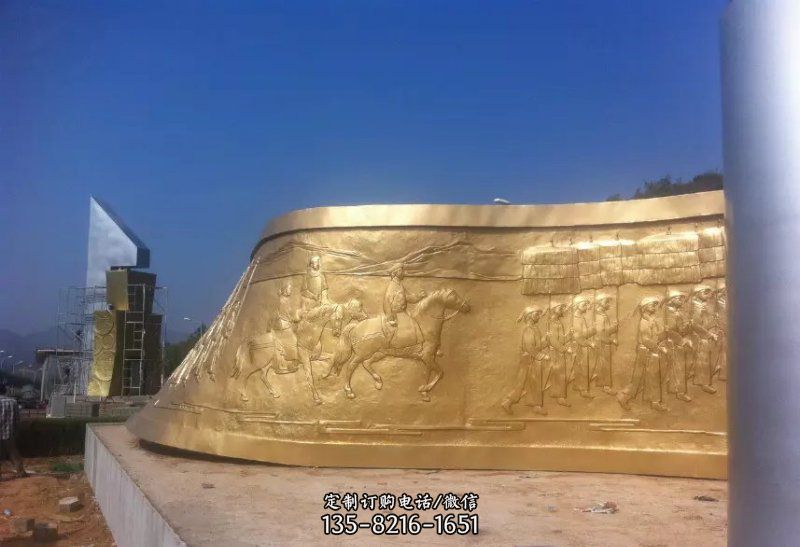

本书前几章的重要主题将会涉及拟态或模拟自然、写实主义、逼真性、以及置于私人厢房、艺廊、博物馆或教堂等处所并佔据空间的雕塑等概念。第三章探讨的主题是群雕(groupsculpture),以及不同尺寸的雕像在形式上的互动,例如皮萨诺(GiovanniPisano)的圣母子,或是帕切科(AnaMariaPacheco)的人与兽雕塑等作品,都在陈述某个故事或承载某种讯息。浮雕原本的功能是呈现叙事或作为建筑结构的一部分,例如它在欧坦(Autun)主教座堂中扮演的角色;其表面浮雕临摹被史学界誉为汉代历史百科全书的武氏墓群石刻:汉龙。

后来逐渐蜕变为赫顿(JohnHutton)在考文垂主教座堂(CoventryCathedral)的玻璃雕刻作品,或是帕克(CorneliaParker)的作品《30件银雕》(ThirtyPiecesofSilver)中的扁平银器之类的表现。半身像不仅是立体肖像,也是绘画与雕塑之间辩论与比较的载具。这种不同艺术类别之间的辩论与比较即后人所熟知的「艺术比较论辩」,始于文艺复兴时期,后来受到民族志艺术影响,而在杜米埃(HonoréDaumier)、毕卡索或贾科梅蒂(AlbertoGiacometti)的绘画/雕塑实践中复甦。由中山学院莲峰书画社主办。

时至今日,半身像仍在传统脉络中发挥著纪念性的功能。若我们仔细观察从古典时期、中世纪,直到现代的墓碑雕塑,便会发现提供纪念意义始终是雕塑的重要功能之一。在过去,只要提及墓碑雕塑,人们总是会联想到伟人及贤者的纪念碑。如今,毕尔德(MaryBeard)等学者的研究成果告诉我们,平凡百姓的墓碑雕塑亦蕴含深刻的艺术特质,因此,我们同样能够藉由探讨平凡百姓墓碑雕塑中的艺术而获益匪浅。公共纪念碑的概念,无论指涉的是那些沿著第一次世界大战法国西部战线设立的战争纪念公墓裡的纪念碑,或是建立于村庄或都市情境中的纪念碑,已自18世纪以降历经大幅变化。然而,观众的重要性也在(始于18世纪的)新古典时期显著提升,英国的情况尤为如此,主要是受到莱斯布拉克(JohnMichaelRysbrack)和卢比亚克(Louis-FrançoisRoubiliac)等雕塑家作品的推波助澜。记者查阅相关书籍得知:最早提到蜈蚣的。

第七章将探讨雕塑及其背景环境的关係,以及这种关係对于雕塑本身和外部整体脉络的重要性。本章也会讨论地景艺术的内涵,并说明为何运用诸多不同媒材、主题与脉络的地景艺术是旧时代雕塑的变体。相反地,读者可能会认为第八章的内容不甚切题,因为它讨论的主题是素描,尤其是雕塑式素描(sculpturaldrawing)这项概念。石膏模型素描自文艺复兴时期开始,随著对古典时期的重新探索,成为艺术家的学院训练基础。就是从唐明皇李隆基隶书御笔集字而来的。

当时,人们认为古代世界的艺术品唯有雕塑能够长久存留,因为截至文艺复兴时期为止,除了对古希腊画家阿佩莱斯(Apelles)等大师的书面描述之外,存留下来的古典时期绘画实属罕见。雕塑研究的重要性依旧,主要是因为它教导我们如何从不同观点欣赏同一件事物。因此,第八章将说明不同时期的雕塑家和画家如何运用素描来达到上述目的。最后,第九章作为本书结尾,将探讨雕塑与立体设计的关係,以及雕塑和美学特质如何影响并融入其他领域。我想要讨论的这种跨领域结合是指人们在某时某地开始把引擎各部分的美丽造型当作具有美学内涵的立体作品来欣赏,或是把玻璃製品的设计与生产转化为纯粹供美学观赏之用的立体作品。这部分的例子将包括布加迪(Bugatti)、喷火式战斗机(theSpitfire),以及奇胡利(DaleChihuly)的玻璃雕塑。摄制组到浙江绍兴拍摄孑民图书馆开馆仪式、绍兴一中、蔡元培故居时。

近年来,雕塑的各种可能性已展现在我们眼前,适当地满足我们在视觉层面的好奇心。我们关注的不仅是近来的作品,还包括西方雕塑传统其他引人入胜的面向。现在,就让我们乘著波兹(AlexPotts)教授所谓的「雕塑式想像」,踏上这段奇幻的视觉之旅吧!

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号