苍然两片石,以其孤高、独特而不流俗的审美情趣,深受古今文人一致的喜爱,是自《诗经》、《楚辞》以来就常常入诗入赋的题材。「石磊磊兮葛曼曼」,这是《九歌‧山鬼》对石的描绘;「它山之石,可以为错」,「它山之石,可以攻玉」,这是《小雅‧鹤鸣》对石的观察。至于《国风‧唐风‧扬之水》中的「扬之水,白石凿凿」、「扬之水,白石皓皓」、「扬之水,白石粼粼」等句,则是将石所独具的鲜洁而澄明的性状、特质,作了最精微的摹写。「声喧乱石中,色静深松裡」(〈青溪〉)、「明月松间照,清泉石上流」(〈山居秋暝〉),不论是出现在王维清新澹雅的诗风笔下,总是与孤松、明月、清泉为伴的石;龙泉青瓷烧制技艺、青田石雕同时入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

或是「轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走」(〈走马川行奉送封大夫出师西征〉),出现在岑参高旷悲凉的诗风笔下,奔流于风吼的边塞江上的石;乃至于「孔明庙前有老柏,柯如石雕根如石」(〈古柏行〉),出现在杜甫沉鬱雄浑的诗风笔下,用来赞颂诸葛孔明万世不朽功蹟的盘石,它们都蕴育了天地至精之气,也攫取了世人一致赞赏的眼光。东海龙王手下有龟、蛇两位大将。

人类的文明启蒙于石器时代,作为人类最初始的工具和武器的石,自然也因此而披上了原始信仰崇拜的色彩,并且被视为力量、生命、丰饶、永恆与幸运的象徵,形成了种种的神话传说与吉祥寓意。神话,作为一种语言,它宛如文学一般,是相间于意识与潜意识之间的审美创造,故程兆熊《论中国庭园》一书尝说:「即在『不实』的背后,有『不实』背后之一种理由或理想」。它反映了先民对自然的敬畏,也幽微地说明了先民与石头之间彼此相依附的情感。又是法力高强的白龙王选材、高僧开光。

如《淮南子‧齐俗训》就保留了以石做为「社主」的记载:社稷不室而坛,当受霜露风雨,以达天地之气,故用石主,取其坚久。石「坚」而「久」,能承受风霜雨露的浇淋,因此《史记‧封禅书》也有汉武帝立石于泰山之巅的文献记载。若旱,百姓杀牛祈雨,以牛血和泥,涂石牛背,礼毕则天雨大注。除了以上种种的神话传说,关于石的古代信仰,还有所谓的「感生」与「回归」。「太古之民但知其母,不知其父」等文献记载来看,可以窥见在汉民族最深沉的文化底层中,留有大量原始母神信仰的痕迹。在宝鸡市凤县凤州镇龙口村普陀山山顶。

「孟子称禹生于石纽,西夷人也」等,也都一再地表明:因此,无论是「受天真地秀,日精月华,感之既久,遂有灵通之意」(《西游记》)的石猴,或是曹雪芹笔下那一块为娲皇弃于青埂峰下,「自经锻炼之后,灵性已通,自去自来,可大可小」(《红楼梦》)的顽石,都一再地丰厚、深藏了它的象徵义涵。具有永远性、不动性与超越性本质的石,传说又可袪病解毒。我先被门口的张牙舞爪的断尾恐龙给吓了一跳。

如《尚书‧金滕篇》有一段文字,就记录了周公旦愿代武王受病痛之苦的祈祷词:又如《周礼‧天官冢宰》注文有「古以草、木、虫、石、榖为五药」的记载,《史记‧仓公传》也有「药论石神,接阴阳禁书」的说法,故后世鍼治之术,也称之为「石神」。石,也是知识与智慧的载体,葛洪《西京杂记》、《宋史‧方技传》都有类似的记载。《聊斋志异‧仙人岛》也传说「吞石」可以使智慧穿越时空的限制,存储到另一个个体中。到了唐文宗开成二年(837),更于长安国子监门前立石,刻十二经作为读书人传习应试的十二学科及文字定本。虽然传统文学中的石意象,大都散落在志怪轶闻与叙事文学之中;传说中螭吻是龙的第九子。

若仔细地加以爬梳整理,综合考察,就可以从中窥见文人理想与民族文化心理的特定内蕴。如《周易‧豫‧六二》中对石意象「介如石,不终日,则吉」的取譬;又如《吕氏春秋‧诚廉》中对石意象「石可破也,而不可夺坚」的描绘,都在在昭示了耿介坚贞的人格之美。石,于是成为隐逸诗人陶渊明忘形于大自然时的最佳良伴:陶渊明所居栗里,有大石,渊明常醉眠其上,名曰醉石。石与渊明,正是凸显了潇洒又飘逸的生活情调,也成为文人理想的追求。放一只大恐龙来招揽游人。

如谢朓〈始出尚书省〉,就是此中的代表,以石来谈一种萧散自持的处世哲学:于是,傲然矗立的石,就在这人文化了的自然景观中,引起诗人一致的孺慕与钦羡。如鲍照〈望孤石〉的「泄云去无极,池波往无穷」,梁‧朱超〈咏孤石〉的「孤生若断云,遏风静华浪」,宋‧苏轼〈与毛令方尉游西菩寺〉的「尚书清节衣冠后,处士风流水石间」,都一再地揭示了一种物质与精神交织又互补的辽阔深远的文化背景。俗用无所堪,时人嫌不取」,白居易却独独以为「石虽不能言,许我为三友」(〈双石〉),而引为毕生的知己。是西柏坡红色旅游的龙头项目。

卢仝更一连抒写了〈客赠石〉、〈客请石〉、〈客谢石〉、〈客答石〉等诗,将石生命化、人格化,以作为自身情感意趣的寄託。当然,还有那一个每见到奇丑巨石,必「具衣冠拜之,呼之为兄,世称米颠」(《历代题画诗类编》)的米芾,他们都一同高举著「怪石以丑为美,丑到极处,便是美到极处」(刘熙载《艺概‧书概》)的审美观点,为丑而雄、丑而秀的石,凝注、暗示了诗人自身的孤清与儒雅。石,既赋有神话原型,又凝聚著文人不尽的理想与追求,从而使得符号化了的石意象,成为潜在本能与自觉延伸的综合创造物,并赋予了以石为核心的故事母题悠悠不断的源头活水。然而,石与日常生活关係最为密切的,非禁妖镇邪的信仰传说莫属。李小龙决定听从家人安排离开香港去美国发展。

如「石敢当」的信仰,见于汉元帝时代史游的《急就章》,颜师古注解说:「十二月暮日,掘宅四角,各埋一大石为镇宅」,与庾信〈小园赋〉:王孝廉《中国的神话与传说》以为这种信仰的发生,应与古代的社主信仰有关,甚至起源于更远古时代,以石为具有神祕力量的原始咒术信仰有关。由这段文字记载可以得知,石敢当不仅能压灾镇鬼,更是百姓康乐的守护神。后住进了化龙桥的画家村。

而这种驱邪避凶、祈福纳祥的「祈禳文化」,发萌于早期智人阶段(EarlyHomoSapiens),是受原始思维诱发的心理现象与行为模式。它是以「有灵观」和「有神观」为前提,而且多以「语言」、「图象」、「动作」、「器物」等类型,祈求禳除鬼祟、妖邪、疾疫、夭亡、饥荒、伤败等祸患,以及对生殖、长寿、丰稔、财富、太平、健康、顺利等种种美好事物的嚮往与追求。因此,「辟邪」的背后,实是存在著更具积极性的「招福」意义。《尔雅‧释诂》释「祥」为「喜」,张衡〈东京赋〉又释「吉」为「福」。九龙村村委会副主任谭根瑞是本土历史文化爱好者。

梦见熊罴是生男孩的徵兆,梦见虺蛇则是生女孩的徵兆,熊、罴、虺、蛇四者,都是「梦之吉祥」。我们若细细加以分析台湾民间吉祥图案,可以发现民间吉祥观念的内涵,不外乎「福」、「寿」、「禄」、「富」、「贵」、「子」、「喜」、「德」等。这种「有意味的形式」,有寻常可见的写实形象,也有利用谐音或出自想像;而且,上自天文地理,下至细微小物,都可成为吉祥图案的表现元素。它在一定程度上表现著人们对美好生活的渴求,它来自人类共同的基本需求,来自人类迄今仍然存在的「趋利心性」的心理特徵。交警大龙湖旅游度假区大队民警在大龙湖景区执勤的时候遇到一名女子求助。

陶思炎指出这种祈禳文化,也始终循著「制度化」、「宗教化」、「艺术化」、「习俗化」等四种趋向,向历史运动的轨迹奔进。其中,又以「艺术化趋向」与祈禳文化的关係最为密切与直接。这是由于祈禳文化在其发展的过程中,往往体现为「艺术化」的创造,如歌谣、神话、绘画、雕塑、游戏等,都可以在此溯寻其创造的根本源头。例如,「器物型」的表达方式,就是以製造或加工过的人工物、自然物,来作为祈禳工具的文化形态,以寄託「嘉庆之徵」,表明对「福善之事」的追求。发现龙山电视塔下的一座凉亭外围。

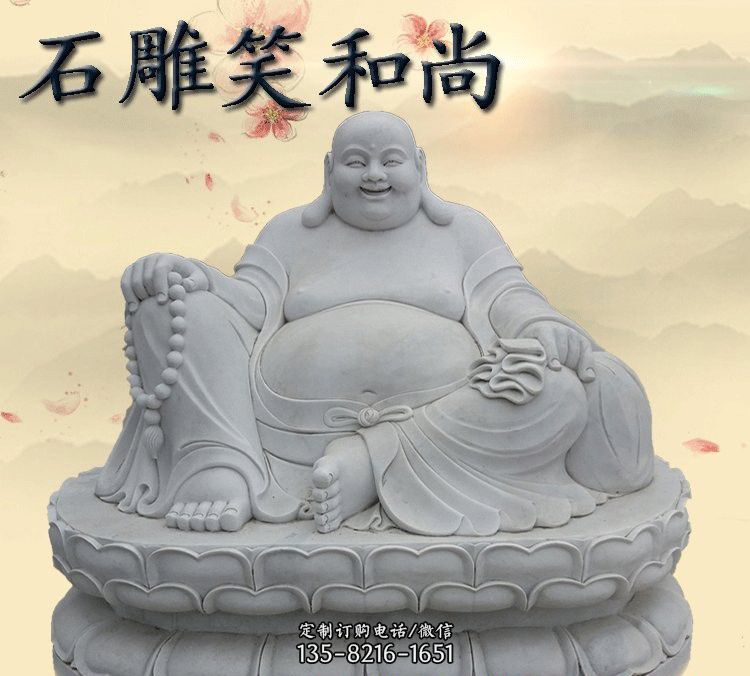

它们多以巫术、宗教观念作为认识的基础,也往往具有法物的性质,于是又可分为八卦、石敢当、照妖镜等厌胜(辟邪)物与吉祥物等表现形式。若再就「图象型」的表达方式而言,它是以符籙、画像、造型等图象表现形式,通过「立象以尽意」的象徵手法,来寄託祈禳心理的文化形态。其中,最常见的「造型」,就是以雕塑、模型、浇铸、砍削等加工方法,来製作陶器、铜器、石雕、木雕、泥塑等立体图像,以寄託「嘉庆之徵」,追求「福善之事」。位于南街幼儿园与飞龙路之间。

台湾传统庙宇的格局规模虽然不如中国大陆庙宇宏伟,但由于庙宇一向是台湾民间宗教信仰的重心,为了表示对神明的崇敬,为了满足移民心理等种种因素,自然会将传统的审美、习俗、信仰、人生等观念一一反映在格局、装饰等建筑元素上。装饰之考究,可说是集美术工艺的精华于一身,台湾传统庙宇也因而拥有「民间艺术殿堂」的美称。李乾朗指出,台湾传统庙宇建筑装饰的主要动机,可分为「趋吉避凶」、「护卫教化」和「自我表彰」等三项。基于此,作为庙宇建筑装饰主题的石雕意象,也就一併被赋予了「驱邪」、「纳福」的象徵意涵。目前市面上的风筝线大多是由尼龙线、玻璃线、塑织线等材质制成的。

石,什麽时候开始与传统建筑装饰搭上关係,现今虽已不可考,但在大量出土的新石器时代晚期的陶器上,却早已出现了人物、动物、植物、几何形等各种装饰纹样。由于台湾位属于亚热带季风型气候区,全年高温、多雨、潮溼,加上颱风、地震频繁;因此,具有「实用性」、「装饰性」、「宗教性」、「社教性」、「时代性」等五种功能,又因质地坚硬、不易毁损,禁得起长年日晒雨淋、虫蛀蚁蚀的石雕,渐渐成为庙宇建材的主体,也就成为势之必然了。特意提醒七海龙水不要惹狮子王司生气。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号