近年来,西双版纳州认真贯彻落实中央、省委决策部署,通过抓党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理,持续强化边疆党建长廊建设,筑起了一道“组织强、边民富、边防固、边疆兴、边关美”的千里边境线。我们持续刊发西双版纳州“三抓三促”的做法,供学习交流。勐遮镇曼恩村曼恩村民小组距勐遮镇13公里、距县城9公里,属坝区,是一个拥有千年历史的典型傣族村寨,也是勐遮镇人口最多的一个村民小组。

在村党支部的带领下,群众齐心协力把曼恩村民小组打造成“产业好、生态好、乡风好、治理好、生活好”的“五好”美丽幸福村,2019年被评为“县级文明村”,2020年被评为“州级文明村”,2021年,被评为州级“先进基层党组织”。少数民族民间传统文化既是少数民族发展的历史见证,也是巨大的物质财富和精神财富。早在1999年,曼恩党支部书记岩坎管就发挥自己所掌握的民族手工技艺特长,生产制作水泥花、铁艺、民族浮雕等传统手工技艺品,是村内数一数二的致富带头人,2009年他被列为州级非物质文化遗产项目代表性传承人。为传承少数民族手工技艺,岩坎管动员村寨的年轻人与他一起学习手工技艺,在他的带领下,全体村民团结一心,挖掘探索傣家传统文化和民间技艺,组建曼恩傣家工艺建筑队,并将这一技艺发扬光大。

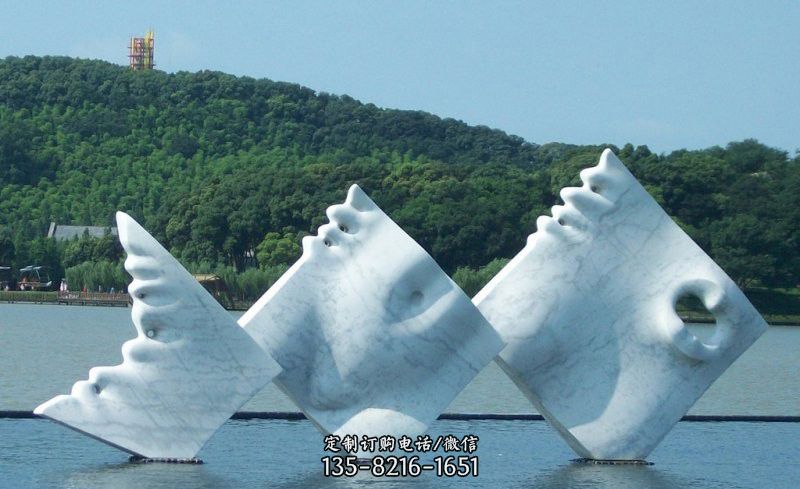

目前曼恩小组有专门建造傣民族特色建筑的工艺建筑队10支200余人,从事水泥花生产15户40余人,从事银饰品铸造7户20余人,每年仅特色手工艺收入就达500万元以上。经过多年发展,曼恩村民小组生产的“傣族雕塑”产品远销普洱、临沧等地,并出口缅甸、老挝等东南亚国家,成为国内外闻名的“雕塑村”。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚持生态优先,绿色发展,以农村人居环境薄弱环节为突破口,聚焦“七改”补齐基础短板,实施“三清”优化村寨环境。划分11个党员卫生责任区,每个责任区由2至3名党员牵头,定期开展环境卫生整治,对责任区内的生活垃圾、建筑材料和堆积物进行清理。制定村庄清扫保洁制度,由老年协会负责村内日常保洁。

配套完善村内基础设施,全村饮水安全有了保障,卫生户厕全面普及,入户道路宽敞通畅。充分调动广大群众积极性、主动性、创造性,不等不靠不要,投工投劳建设村内绿化,打造花园式庭院,让村寨环境更美、生态更优,现在的曼恩村民小组家家种草、户户养花,村容村貌得到极大改善,营造了干净、整洁、有序的宜居环境。大力弘扬社会主义核心价值观,传承优秀传统文化,深入挖掘优秀传统民族文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,培育挖掘乡土文化人才,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

以前,各种传统节日、婚丧嫁娶时都会连续三天摆宴席款待宾客,一场宴席花费数万元,给群众造成了沉重的精神压力和经济负担。针对这一陋习,小组党支部、党员和村组干部带头开展移风易俗,以身作则、率先垂范,起到了良好的示范带动作用。目前各种传统节日、婚丧嫁娶都改为一天,集中在村内固定场所筹办。通过经常性组织开展思想教育、道德规范学习,深入开展文化体育活动和“建文明村寨、做文明村民”“十星级文明户”评选,创建“文明村”“五好村”,引导人人爱家园、爱家庭、爱劳动,践行文明健康生产生活方式,村民精神风貌得到大幅提升,呈现了文明和谐的新风尚。

成立群防群治护村队,由5名党员牵头,分成5个小组,每天轮流值守巡逻。定期开展禁毒宣传,并进行尿检,近年来村里无一名吸毒人员,切实提高了村民的安全感。建立党员联系户工作机制,1名党员联系4至5户群众,采取“勤走、勤问、勤听”的工作方法,全面掌握本村寨情况,用“真心、热心、细心、耐心”的工作态度,拉近联系群众的距离,党群干群关系和谐融洽。

将生态环境保护、人居环境提升、扫黑除恶、孝老爱亲、节俭操办红白喜事等内容写进《村规民约》,制定村训,引导村民自我管理、自我教育、自我服务、自我约束,实现“小事不出村、矛盾不上交”的综合治理新格局。发挥党支部战斗堡垒作用,开展土地综合规划整治,新增205亩集体土地,并通过土地出租实现集体经济收入达26万元/年,真正打通了资源变资产的渠道,村集体经济收入的增加,有效解决了无钱办事的难题,增强了党支部战斗力、凝聚力、创造力。

在党支部带领下,坚持因地制宜选择产业,彰显产业的比较优势和地域特色,实现村民灵活就业,走出一条以傣族雕塑为主,以铁艺制作、茶叶加工、美食烧烤、竹器编织、民间傣医等多产业发展模式。村内从事茶叶加工7户20余人,百余名村民进入茶厂就业。积极引导农村富余劳动力向非农产业和城镇有序转移,鼓励60余名村民编织傣族传统工艺竹器、外出经营烧烤。2户民间草医积极传承和发展傣医学,教授学徒10余人,每年医治病患数百人,年收入达40余万元。通过多产业发展、多条腿走路、多渠道增收,村民的获得感、幸福感不断增强。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号