表达一个主题,表现一场事件,对于一件雕塑来讲不仅仅需要考虑它的构图、手法,同时还需要考虑它的材质。古希腊洁白的大理石给我们呈现出的是单纯、敬慕之美。而我们的汉代,那坚硬、厚实的花岗岩,不是正好可以充分体现将军坚毅果敢的性格么?石材为汉代雕塑艺术发展提供了重要的物质资料,而且石材的应用也成为了汉代造型艺术的一个鲜明特点。艺术的形成和发展与科技的发展一样总是需要依赖于一定的物质资料,艺术创造也需要把意象转变为实物而存在于世,所以艺术也是一种实践活动。冶炼技术的发展与石材的广泛运用,为汉代雕塑艺术打下了坚实的基础。人们多把汉代的艺术风格归结于一种阳刚之气,其实这种美学风格的形成在相当程度上得力于石材的广泛应用。

将石头这一材料的特征真正地挖掘出来并使石头完全发挥它的艺术表现力是汉代完成的。这一情况也适用于砖,从这个角度上说汉代造型艺术品可以称之为“砖石艺术”砖石的广泛运用,堪称汉代艺术创造的重要特点之一。现在已经无史可考,但就个人观点认为,那坚硬的花岗岩,是取自祁连山脉,因为将军一生战斗于此,并且为汉代大一统立下了汗马功劳。坚硬的花岗岩,不同于细软的大理石,不同于松散的砂岩,它质地坚硬、结构均匀、色泽美观,正是表现这一主题最好的材料,也是墓葬雕刻最理想的材质,不易风化的特性也是花岗岩能成为制作大型石雕最理想材质一项必不可少的因素。

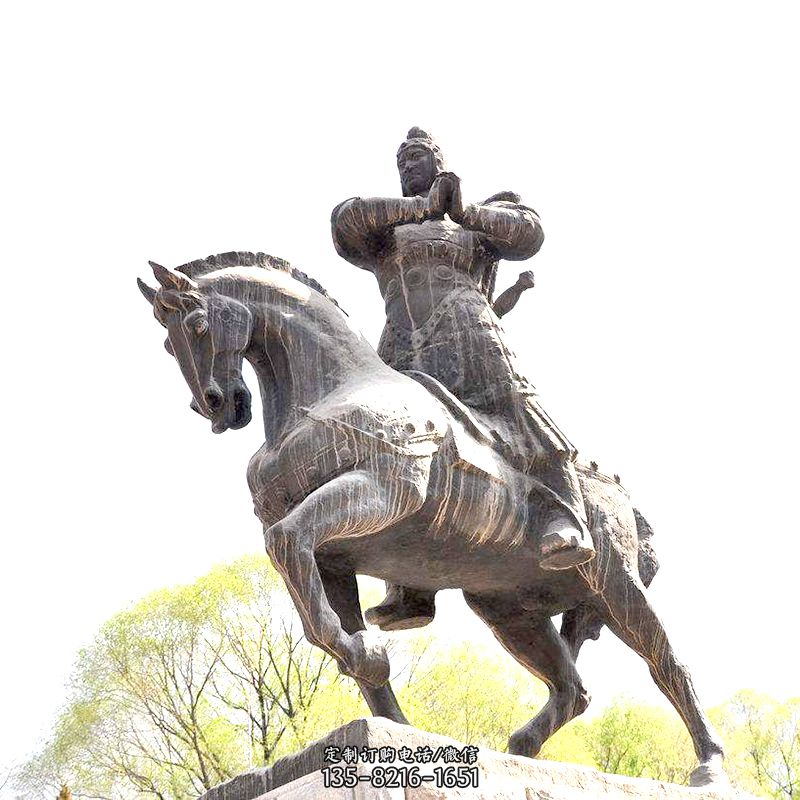

汉武帝刘彻茂陵内的霍去病墓石雕群,地处陕西省兴平市东北部地区。这组石雕在世界雕刻史上都颇具代表意义,它是有别于其它陵墓雕塑艺术而具有自己独特精神的精品。霍去病墓从建造的设计思想到布局再到艺术的表现语言,都有自己独特的艺术见解与表现。今天,当人们游玩于修建在霍去病墓基础之上的茂陵博物馆时,仍能感受到汉朝文化的博大,同时也可见证汉武大帝对那位年轻有为、功勋卓越的霍去病将军的喜爱。

雕塑与环境是密不可分的,无论是西方现代雕塑,还是中国陵墓雕塑,或者宗教形式雕塑,处于不同的环境下就会产生不同的艺术效果。罗丹雕塑大都适于放置在室内,而大型仪卫雕塑却只有在户外或者说陵墓才能发挥它神圣庄严的效果。因此霍去病墓前石雕放置于如祁连山脉的大型陵墓之中,才更加突显其浑厚古朴的特点。同时人们只有置身于此才可以领略石雕真正的艺术魅力。对于霍去病墓石雕群的研究与探索,历史上各个朝代都有所记载,如司马迁《史记》、班固《汉书》以及近代一些艺术史论学家如王子云先生、林梅村先生都在自己的著作中对霍去病墓或多或少的加以研究予以纪录。但对于详细研究石雕群与环境关系方面的文字记载还很少见到,其它关于这方面的研究大部分源自于引述。

其中林梅村先生曾以考古探源的形式着重研究了霍去病墓前石雕与“祁连山”的渊源。霍去病墓石雕群反映出了汉代人民的精神风貌,反映出了汉时期国力的繁荣、昌盛。这些雕像表面上看是汉武大帝为纪念霍去病而作,以表现其征服匈奴的伟大功绩,其实他更像是在表彰自己为这个时期做出的卓越贡献;霍去病墓前各个石雕是用整块的石材雕凿而成,塑像略显稚拙,但雕像却更显朴拙壮观、大气磅礴,充分体现出汉代艺术那种浑厚壮阔的美感。霍去病墓是中国古代雕塑艺术中留下的最早的纪念碑式的雕塑。随着历史的变迁,秦汉时期配套于宫廷祠堂等建筑中的雕塑艺术作品,时至今日,已所剩无几。

霍去病墓前石雕可算是现存秦汉时期作品中为数不多的经典作品之一。霍去病墓石雕艺术是汉代雕塑艺术的一座丰碑,它的构建思想从客观上明显的反映出西汉王朝国力的强大,同时也反映出汉代人民乐观向上积极进取无所畏惧的精神。陵墓的布置与建造采用象征手法,主观上加强了陵墓包括陵墓雕塑的纪念性作用。墓上广植林木,而据说原石刻作品也基本都放置在祁连山形的墓冢上并与其它摆放在山坡之上的巨石组成一幅险峻壮美的祁连山脉景象。乱石、石刻、植被浑然一体,不经意间营造出了一个和谐、完美而富有象征意义的空间。而石刻构思巧妙、形式独特、内容繁多、气势雄浑,是古代雕塑中杰出的作品。

霍去病墓的设计师独巨匠心的为墓前石刻作品提供了一座近乎天然的展示平台,营造了一个主次有秩、若隐若现、气象恢弘、意境深远的艺术境界。雕刻技法古拙洗练,表现形式独具匠心——意在笔先、浑若天成。作品风格雄浑大气、刚劲有力,是中华民族传统文化的真实体现。总的来说汉代艺术风格是雄浑博大的,朴实质朴的,而霍去病墓石刻恰恰是这种风格的典型体现。“马踏匈奴”是我国现存最早的一件具有纪念碑性质的石雕作品。

这一杰作不仅以雄浑的艺术魄力体现了霍去病将军的崇高气节,而且以其高度的审美价值影响了后代乃至现代一批又一批艺术家和艺术爱好者。西汉霍去病墓前石刻,不仅仅影响了东汉石刻艺术作品,甚至影响到古今中外的艺术领域。意大利文艺复兴时期的杰出雕塑艺术家米开朗基罗追求的从山坡上滚落而无法摔坏的作品才是优秀的作品,这一主张强调了雕塑的整体性,而这一主张在西方还没有提出时,汉代霍去病墓石雕艺术就得以真实体现,可见汉代艺术精神之伟大。

以霍去病墓石刻为代表的汉代艺术精神,在唐宋期间许多文人墨客将其推向了高潮。正是因为我们的祖先拥有这样海纳百川而又包罗万象的胸怀,所以当外来艺术特别是佛教艺术传入我国时,我们没有拒绝和排斥,而是将其融会贯通于自己的文化当中,从而丰富和发展了中国的艺术。在这种海纳百川的包容精神与碰撞中统一的艺术精神真实的体现在霍去病墓石雕艺术中。

不过汉代艺术精神体现的那种激情豪迈的雄浑气魄和包容一切的宽阔胸襟至唐宋以后,逐渐由直接转向了委婉,虽然后世不乏一些有这种胸怀和气魄的艺术家,但直至今天更多的艺术家仍然愿意走唐宋时期阴柔婉约的艺术路线。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号