纵览山西省境内,唐代、宋代彩塑艺术的代表——南禅寺、佛光寺和青莲寺、法兴寺等处的佛教彩塑,笔者深深感受到中国古代雕塑艺术的博大精深,成就非凡。在佛教兴盛的唐、宋两个时期,佛教塑像的塑作一脉相承中有变化,在连续过程有差异,是我国佛教造像发展的两个重要时期。就其功能论,唐代佛教造像已不同于魏晋南北朝时期,人们对现实的认识受统治阶级所宣扬的封建意识的支配,宗教不再完全是帝制君权的附属物。在中国古代雕塑艺术史中。

唐代经济发达,社会强盛,其文化背景呈现丰富多彩的多元局面,向现实性方面跨出了一大步。表现在雕塑上,前所未有地将现实理想的佛性与现实的人性有机结合在一起,作品既庄严神圣,又散发着现实人性气息。而五代至宋以后,随着中国佛教的日益世俗化,佛教造像也日趋自由,日趋写实。虽不可否认宋代佛教造像仍具有君权的影子,但在绝大多数非皇家主持营造的中小型寺庙、洞窟,已基本看不到佛法无边的意境,而更加动人的是佛的庄严神圣,菩萨慈悲,弟子的善良,供养人的虔诚,及护法天王、力士等的勇猛慑人,人性进一步被赋予佛教造像之中。利用玻璃钢雕塑来塑造人物雕塑是最能体现雕塑艺术之美的。

如果说唐代佛教造像是理想与现实的和谐统一的话,那么发展至宋,这种蕴含在作品中的理想与现实的平衡已开始向现实一方倾斜。宋代佛教造像不同于唐代,佛的造像比过去明显减少,而更接近现实的罗汉明显增多,且塑造技法纯熟,形象个性鲜明,栩栩如生,产生一种前朝未有的典型美。就庙殿、窟龛的整体气氛言,宋以后也与唐代差异明显,布局与塑造均以人为先。唐代佛教造像的特点,是对于典型形象刻划为主题的突出,不论佛、菩萨或天王、力士,都按照他们的身份、性格以不同的职司要求而给以恰当的人物形象。像种齐备,有主有次,张弛有序,动静合宜,将整体而和谐的佛国气势营造于佛殿窟之中。宋代重个体塑造,佛教造像原有的精神性被现实的人性所取代。然而雕塑艺术的发展使浮雕的日益强化了他的独特性。

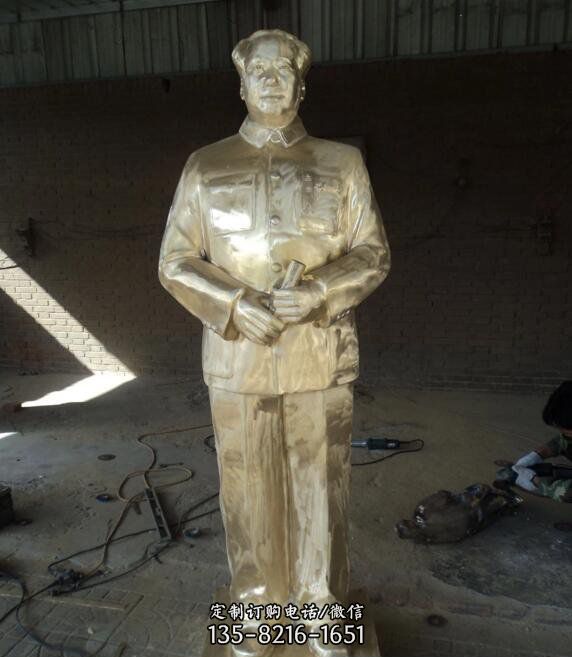

就唐宋佛教造像的具体塑造看,唐代佛塑具有丰头,短而厚的嘴唇,饱满的下巴,柳叶眉,外眼角微向上弯的眼睛,阔肩、胸满、腰细、手肥等普遍的时代典型特征,而在宋代,则没有明显固定的标准。由于佛教的日趋世俗化,工匠们大多表现为现实原型的照搬。虽然在塑像技巧上进一步趋于写实逼真,但对人物形象的整体把握已显模糊,关注衣纹、饰配等因素,使造像流于琐屑,与唐期间的造像相比,佛塑中庄严神圣的气度大大减弱,风格转向细腻工巧的阴柔之美。中源雕塑艺术销售处是人物雕塑、沙滩椅、花园套椅、不锈钢公仔、商铺公仔。

佛教塑像由唐代的圆满、雄浑、大气,到宋代的细腻、秀婉、传神,这两朝佛塑风格的演变过程,也就是佛教日益世俗化的过程,是中国既定民族意识将佛教消融吸纳过程的一个侧面。唐代佛塑浑厚中有灵巧,豪放中有妩媚,凝重中有轻盈,宋代佛塑理想中有工巧,秀婉中有细腻,个性中有意趣。唐宋雕塑艺术风格的演变其实就是当时社会文化精神变化的产物,既体现了不同时代人文思想的追求,也决定了雕塑艺术风格的取向。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号