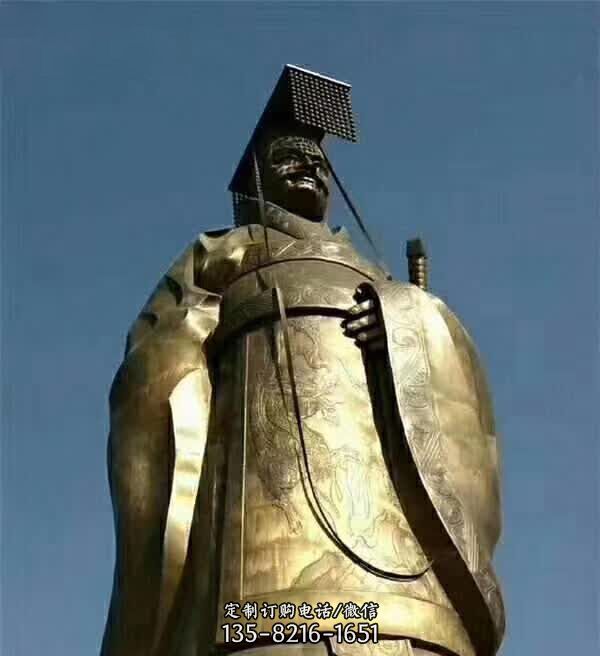

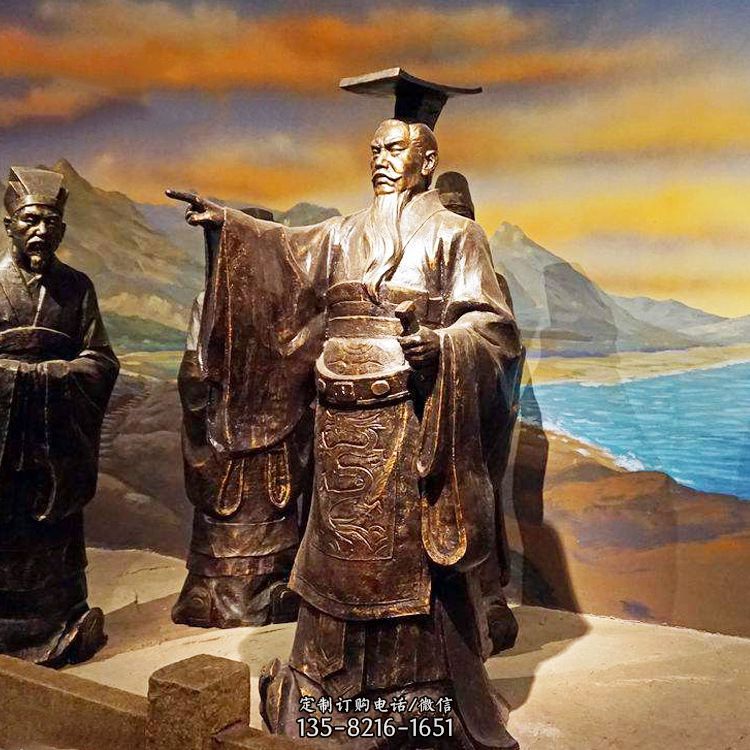

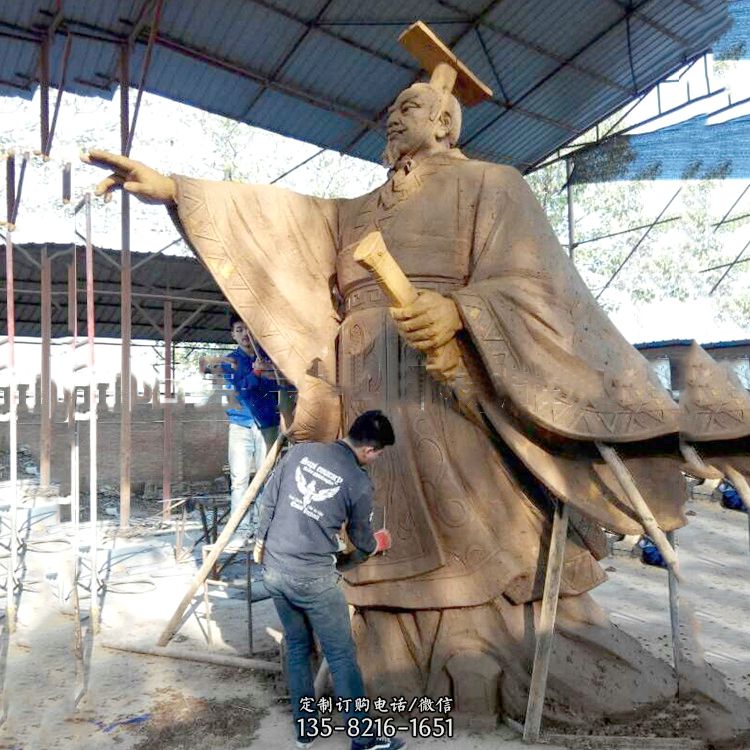

文字记载和传说中的一些铜铸像,两千多年以前的秦始皇时代,中国已经铸造了十二尊巨型铜像群。时间在秦始皇消灭六国之后,将缴获各国的铜兵器销毁熔化,铸成人像。“秦始皇二十六年,有大人长五丈,足履六尺,皆夷狄服,凡十二人,见于临洮,天戒若曰:勿大为夷狄之行,将受其祸,是岁始皇初并六国,及喜以为瑞,销天下兵器作金人十二以像之。”《水经注》中还提到十二金人胸前有李斯书写的铭文:还有一说是认为秦始皇想要长生不老。

“皇帝二十六年,初兼天下以为郡县,正法律,同度量”等文字。现钟镛金人早已不存,但它说明了秦始皇时就已经有了大型城市纪念性铜像的存在。秦始皇倾全国的铜料用以铸造十二金人的目的,是想杜绝武装反叛者制造武器的原料。客观上,这些巨型铜像群已和封建城市的宫苑建筑相配合了。虽则秦代铜像的内容及形式,还未了解得十分具体,尚需考据,但这些铜铸人像群的规模,实为世界美术史所罕见的。至于十二金人始建时安装在什么地方,尚需要进一步去研究;千古一帝秦始皇一统中国后更是亲临虎丘。

因为收缴六国的兵器库是在咸阳,而记载中的十二金人却是安置在汉代长安城里的长乐宫门外。长乐宫为秦始皇初建的官殿,原名兴乐宫,秦亡以后,汉高祖五年加以修饰,始改名为长乐宫。在历史上又没有关于迁移这十二“金人”的记载,因此,这些金人可能在秦代就是安放在兴乐宫前的建筑雕刻,这群耗费近三百万斤铜的雕塑群,正是古代城市雕塑中的大型铜铸群像中的重要作品。铜铸仙人像出现在汉太初元年,当时长安城内兴建了北宫。明光宫、建章官等大型宫殿建筑群,并在建章宫的西面建立有高“五十丈”的神明台,台上立着手捧承露盘的铜铸仙人像,这是佛教在中国盛行之前的中国神话雕刻,它显示出统治阶级的信仰,成为城市雕塑中反映意识的艺术形态。一位秦始皇派出去的使者在一次走夜路的途中。

可见两千多年前的中国就已运用青铜的精密铸造技术,制作出城市大型雕塑的艺术人像了。铜是古代珍贵的金属,难以得到广泛的使用,而石块为天然生成。因而石雕艺术的发展,就成为城市雕刻中的重要组成部分了。早在秦昭襄王公元前306一前251年时,蜀郡太守李冰,就命匠人作石犀牛以镇水妖,这是以石雕作为城市及城郊大型雕塑的例证。“始皇引滑为长池,东西二百里,南北二十里,筑为蓬莱山,刻石为鲸鱼,长二百尺,亦为蓝池坡。秦始皇造桥于渭水时,又曾刻力士孟贲雕像立于渭水桥头。可是历史上的李斯却在秦始皇死后背叛了他。

汉代汉武帝刘彻操练水军,修凿昆明池为了象征天河、雕刻有石鲸及牵牛织女石像。这类秦汉的城市雕塑造型艺术,只不过是一鳞半爪,但也显示了古代中国雕塑的气魄与智慧。此外,古代城市还有多种形式的城市雕刻,比如现仍存得以汉阙为代表的建筑浮雕就异常精彩。以赵州安济桥为代表的隋代桥梁装饰浮雕,技艺巧妙,湖北襄樊市的绿影壁上的浮雕,也别有风格,如此等等,都是城市建筑浮雕的先例。但他没有猜到秦始皇已经去世了。

我们仅从部分文献记载中了解到秦汉两代大型铜铸像的几例来看,也能理解到当时的城市建筑和室外雕刻相配合的雄伟图像。至于长池建造中配合了牛郎织女石刻于池的两岸,置石鲸于水中,正是运用石雕把神话传说形象化的设计,使长池石雕增加了内涵,原意当能为观众所理解,也就增加了长池风景区的生命感与情趣。这种游览区工程与室外雕刻相结合的设想,显示了古代中国巨匠、大师们在建造城市园林时重视园林与雕刻相结合的意境,可惜秦代的牛郎、织女和石鱼的食物已经无存了。秦始皇死后这些子女下落如何。

至于力士孟贲的石雕像,既是渭水大桥的装饰,也是带有纪念性意味的城市雕刻。在“事死如事生"观念统治着中国封建社会的年代,城郊的陵墓早成为石雕聚集的场所。秦始皇陵前也放置有巨型的石兽,杰出的霍去病墓前石雕和唐代陵墓前如《昭陵六骏》等精彩的雕刻艺术,都是配合皇陵的作品。它在北京城的北面,背靠群山,前面是北京的扇形开阔地带。这些帝王的陵墓似乎在保护他们的后代去统治旧的北京。好的一面是秦始皇统一了六国。

紫禁城的雕刻,显示出经过周密的规划和设计,它和建筑紧密相配,巧妙结合。秦汉雕刻的气魄浩大,时代特色鲜明,是封建社会上升期的杰作。各种宗教的传播与竞争,经常利用雕刻、摩岩石刻及露天造像对环境有很大影响,正如四川乐山大佛及福建泉州老君岩造像。至于云冈露天大佛,龙门奉先寺的大佛像等等,原先虽有庙宇遮盖,但庙宇倒塌后神像已成为露天雕刻,实际上也影响一个地区的面貌。除宗教雕刻外,我国沿海城市也出现过一些广场、园林及建筑群中的室外雕塑作品。秦始皇听说他办事能力还算可以。

清代王朝被推翻以后,我国先后出现过一些城市纪念性雕塑,在广州市先烈路的黄花岗七十二烈士墓碑后,有一座用麻石建造的“记功坊”,上半部以七十二块石砌成金字塔形坊顶,顶上矗立一座高举火炬的自由神像,象征着七十二烈士是为自由而壮烈牺牲的英雄。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号