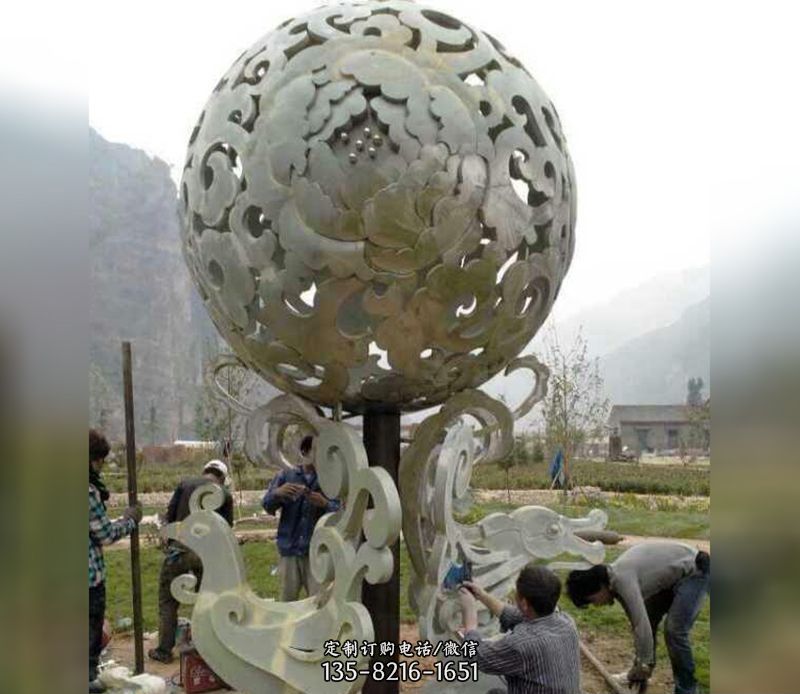

第一台万吨水压机在上海建成投产60年之际,由其大修后废弃的零件创作制成的艺术装置,26日上午在上海市工人文化宫、上海工匠馆前揭幕。市委常委、宣传部部长周慧琳,市人大常委会副主任、市总工会主席莫负春共同为装置揭幕。万吨水压机艺术装置以“三段立柱”+“三段背景墙”形态呈现,巧妙地将带有粗犷工业美感的万吨水压机实物立柱融入城市景观之中,与上海工匠馆内1:8.5的“万吨水压机”模型遥相呼应铜铸背景墙,讲述了江南造船厂的工人用“土、穷、巧”办法,接连攻克“金、木、水、火、电”五关,完成国内首台万吨水压机自主研发和建造的故事。也吸引了很多游客来这里拍照打卡。

据市总工会相关部门介绍,万吨水压机是现代工业制造的“母机”,中国第一台万吨水压机是中国机械工业腾飞的起点,它为我国的造船、电力、冶金、矿山、国防等行业锻造了许多重量级部件,为我国重工业发展作出了不可磨灭的贡献。同时,万吨水压机也是新中国第一批产业工人用智慧和汗水打造的最重要作品之一,堪称是一件“国宝”。时间追溯到60多年前,1958年5月,中共八届二次会议在北京举行。越来越多的游客们来这里打卡拍照。

时任煤炭工业部副部长沈鸿写信给毛泽东主席,建议在上海制造一台万吨水压机。1959年2月14日,在江南造船厂举行万吨水压机开工典礼,一场史无前例的工业大会战拉开了帷幕。当时世界上只有少数国家拥有万吨级水压机,要建成属于自己的万吨水压机,面临着无资料、无经费、无同类设备可以参考的“三无”困境。但当时我国没有这么大的钢材,只能用拼合的办法,把许多铸件和钢板焊接起来。万吨水压机实物立柱与其背后的铜铸背景墙。

然而,四根大立柱,每根长18米,粗1米,重80吨,传统的“电弧焊”不能胜任。那时江南造船厂的工程师唐应斌和年轻的助手,了解到国外有一种新技术“电渣焊”可以解决这个问题。在无人指导的情况下,经过千百次试验,他们用电渣焊把一个个大部件焊接起来,经检测,焊缝完全符合标准。1961年12月11日,万吨水压机开始总安装,4万多个大小零件运到高敞的厂房。”两部重型行车把硕大的下横梁、活动横梁和上横梁安放在四根立柱上,严丝合缝,中心偏差不到3毫米。一片片成荫……灵芝、益母、千年何首乌……聚齐了来这里千年盟誓。

1962年6月22日,我国自行设计制造的1.2万吨自由锻造水压机建成并正式投产。作为第一台国产大机器,万吨水压机也标志着中国重型机器制造业上了一个新台阶。2009年,万吨水压机大修,部分废弃零件存储于江南造船厂,其中最具代表性的就是其立柱。市总工会决定变废为宝,将立柱制作成艺术装置,讲述上海老师傅在建造万吨水压机过程中,“万吨重担万人挑,泰山压顶不弯腰”的劳模精神、劳动精神和工匠精神。也许可以来这里对佛像诉说。

市工会党组书记、副主席黄红表示,在万吨水压机建成投产60周年之际,市总工会建成万吨水压机艺术装置,希望通过深入挖掘好红色资源,建设好城市地标,以珍贵实物展现上海工业发展脉络,以艺术装置诠释工人阶级奋斗历程的生动体现。由上海美术家协会副主席、上海大学上海美术学院副院长蒋铁骊教授负责艺术装置设计工作。团队根据人民广场整体景观和文化宫门前局部景观环境,经反复推敲、论证,最终确定“三段立柱”+“三段背景墙”的呈现形态,历时近4个月。而且现在有很多游客也会来这里祈福烧香让自己也快点有孩子。

一般大件切割可能存在3-5厘米偏差,为确保装置艺术效果,2.86米立柱长度几乎没有可损耗空间,对切割精度要求非常高,上海电气集团下属的上重铸锻厂历时24小时,全程专人观测切割情况,最终切割面完全平直,实现无损耗切割。江南造船厂派出负责70周年国庆阅兵观礼台搭建任务的“大件驳运、吊装技术创新工作室”负责吊装工作,由上海工匠陈景毅负责焊接。上海工匠李西岳使用铜制铸造技术制作金属装饰面,确保了无损耗剥离道砖及原样恢复,展现当年劳动的最佳效果。适合情侣还有恋人未满的朋友来这里玩。

揭幕仪式后,上海工匠馆举办了第36期“劳模工匠志愿者大学堂”。李西岳工匠现场展示技艺,江南造船公司党委委员邹元晶则为职工们讲授了《万吨水压机的前世今生》,回想当年“电焊大王”唐应斌采用电渣焊这项国际前沿技术,以铸钢件焊接代替大锻件,成功制作完成4根近200吨的大立柱,在水压机柱体上,用焊枪烙刻的3公里电渣焊焊缝,创当时世界之最。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号