所谓圆雕就是指可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。手法与形式多种多样,有写实性的与装饰性的,也有具体的与抽象的,室内的与户外的,小型装饰物与大型城雕,固有色的与设色的等;雕塑内容与题材也是丰富多彩,可以是人物,也可以是动物,甚至于静物;材质上更是多彩多姿,有石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、植物、橡胶等等。所谓浮雕是雕塑与绘画结合的产物,只可以供一面或两面观看。

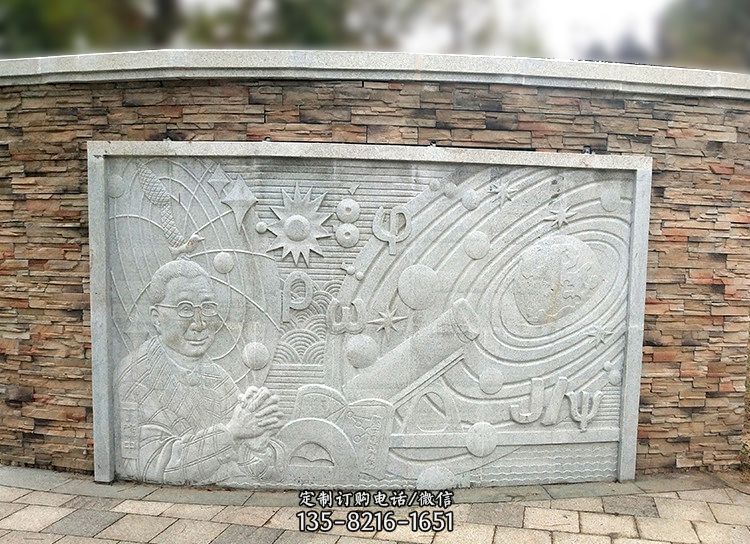

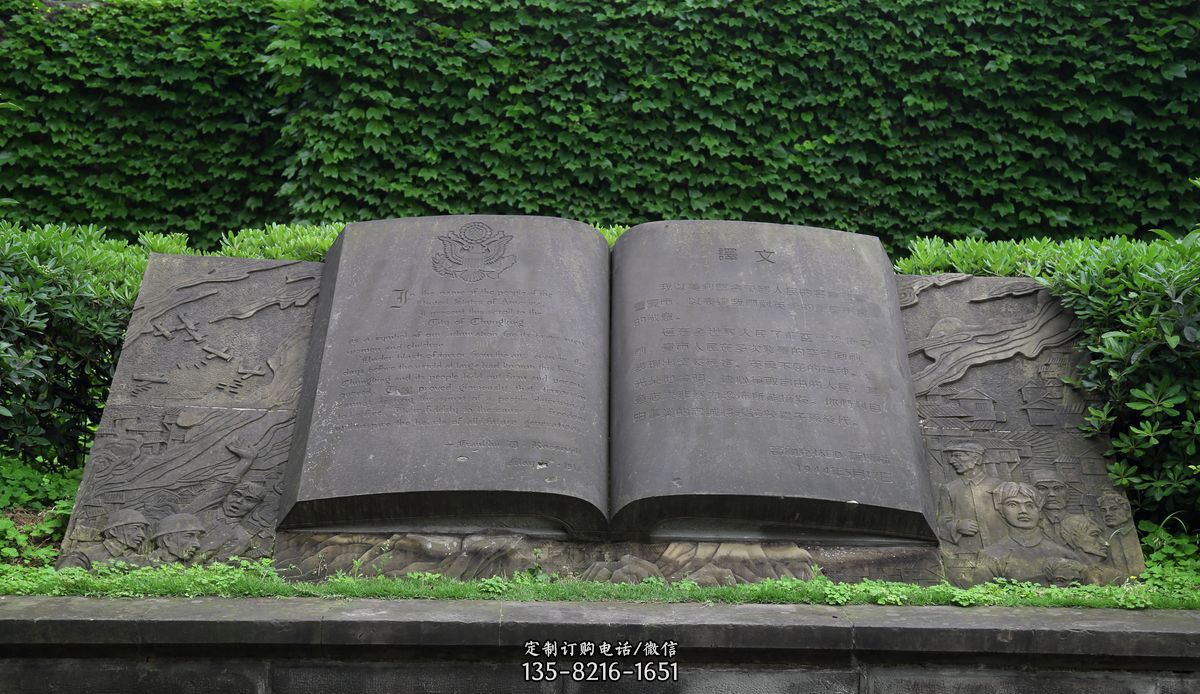

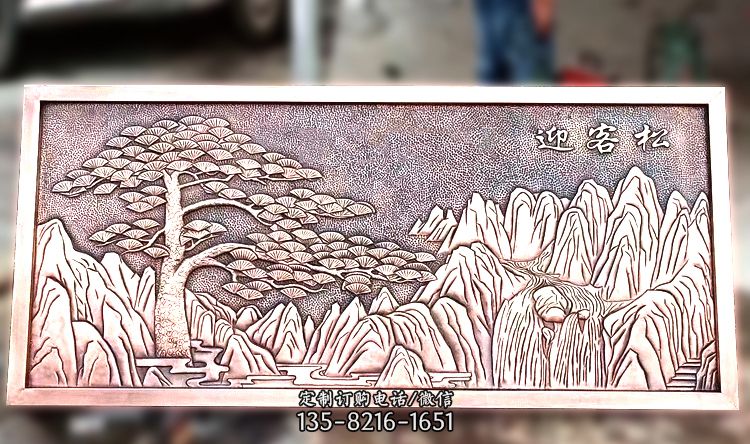

浮雕一般是附属在另一平面上的,因此在建筑上使用更多,用具器物上也经常可以看到。它主要有神龛式、高浮雕、浅浮雕、线刻、镂空式等几种形式。我国古代的石窟雕塑可归结为神龛雕塑,根据造型手法的不同,又可分为写实性、装饰性和抽象性;高浮雕是指起伏大,接近圆雕,甚至半圆雕的一种形式,这种浮雕明暗对比强烈,视觉效果突出;浅浮雕起伏小,它既保持了一种建筑式的平面性,又具有一定的体量感和起伏感;

线刻是绘画与雕塑的结合,它靠光影产生,以光代笔,甚至有一些微妙的起伏,给人一种淡雅含蓄的感觉;透雕镂空雕是把所谓的浮雕的底板去掉,从而产生一种变化多端的负空间,并使负空间与正空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。这种手法过去常用于门窗栏杆家具上,有的可供两面观赏。五千年的中华文明史,有一半是由用羽生辉的青铜器铸造出来的。从公元前二千年之前,由黄河流域中原二里头文化和其上游齐家文化为代表的最早面世的青铜器来看,距今已有四千多年的历史,成为延续二千多年的青铜器时代,在中华文明史册上占据着重要的位置。

在青铜器早期为新石器时代,散见的只有陶器制品,而青铜器时代后期,则被瓷器和铁器制品所代替。所以在二千多年的青铜器历史长河中,其制品五光十色,其工艺流光异彩。可以说如繁星满天,品种之多,不胜枚举,充分记录了中华文明史的辉煌时代,也是历代王室、宫廷、候门、伯爵们生前陈设豪华璀璨耀目,死后追求不朽,陪葬昂贵富丽和考究的佐证。为我国五大雕塑传统的组成部分,是按材料分类之雕塑品种。古代大型石窟、摩崖、陵墓雕刻与建筑雕刻,绝大多数用石雕成,现仍保存大量的石窟。秦代的石鲸鱼是巨大的石质雕刻,玉石雕刻则多为小型。

由于石的原材料得诸自然,且能长期保存,故石雕成为大型纪念性与装饰性雕刻的主要艺术品种。传统石雕,是以斧、锤、凿等作为工具,近代有采用甘油、火药及简单机械替代的。因石雕品种繁多,色泽纹理绚丽多彩,与天空地貌融为一体,材料质感和景物协调一致,如乐山大佛等,给人以崇高和美的享受。指用凿和木锤在砖上钻打出各种人物、花卉等简单图像,作为建筑上某一部位的装饰品。种类有浮雕、多层雕、堆砖等,风格上南方绞纤细,北方较浑厚。

画像砖是建筑物或墓室壁面上的图像砖,是建筑结构的一部分,又是一种室内装饰画。有方形和长方形等几种,多数每砖为一幅画面,亦有上下分二个画面的。内容有割禾、制盐、采莲、弋射,以及饮宴、歌舞、百戏、车马出巡、神仙故事等。瓦当是建筑用的一种陶制品,瓦,即具有圆弧的陶片,用于覆盖屋顶;“当,底也,瓦覆檐际者,正当众瓦之底,又节比于檐端,瓦瓦相盾,故有当名”瓦当是瓦的头端,在实用上,既便于屋顶漏水,起着保护檐头的作用,也增加了建筑的美观。最初的瓦当是半圆形的,称半规瓦,秦代的瓦当由半圆发展为全圆形。

著名的宫室建筑,大多有烧制砖瓦的陶窑,进行专门设计和生产。瓦当图案的题材多种多样,基本以祥瑞纹样为主,有动物,卷云和文字纹等几种。四神纹瓦当在汉代极为流行,它包括四种动物即青龙、白虎、朱雀、玄武,由这几种动物组合成的一组图案,又称“四灵纹”。四神纹在汉代应用极为广泛,铜镜、漆器、石刻、砖瓦等各种工艺品的装饰上都时有出现。汉代将四神视作与避邪求福有关,它又表示季节和方位。

象牙雕刻也叫牙雕,是指用象牙雕刻成各种实用器或工艺品的技术,也泛指各种象牙制品。在我国古代诸多的工艺美术中,象牙雕刻是一门具有独特风格的种类。象牙雕刻属于有机质,纹理细密不规则,表面滑润如玉,是一种极好的天然雕刻材料,用之雕刻而成的器物堪称天然与人工斧凿之美的合壁。中国的象牙雕刻工艺之花,早在远古时代就已绽放出耀眼的异彩。所幸的是,在古文化遗址的考古发掘中,屡见有牙雕品出土,使我们能拂去历史的尘封,重睹远古牙雕的原始风貌。

中国的象牙雕刻从汉代起进入低迷后,至唐代开始复苏,经宋元时代的积累,到明清时代已形成厚积薄发之势。因为骨质细密坚实,适于精雕细琢那些较为精美的形象。距60~1万年前的旧石器时代晚期的周口店山顶洞遗址出土的骨针,是我国最古老的雕刻品之一。到了新石器时代是形式多样的小型雕刻品,其骨雕有了长足的发展,有阴纹线刻、薄浮雕纹、圆雕等多种形式的装饰物品。为我国五大雕塑传统的组成部分,是按材料分类之雕塑品种。

常用的有楠木、樟木、柏木、黄杨、龙眼木、红木、梨木、杨木、桑树根及其他果木;一般构图都以圆木周边宽度为眼,以雕刻人物、山水、花卉、翎毛、楼台亭阁、动物水禽等室内小型题材作品为主。讲究刀法和风格,以及利用木料本身自然的特点去寻找材料内在的表现力,在表面的色泽、纹理、结构等微妙的变化中相形度势,因材施艺、量形取材,加以斧凿,在艺术上有独特的趣味。我国有长期的木雕传统,如楚墓木雕及鲁班做木雕的传说等,而木构古建筑的各部位装饰,大量使用木雕配合,则是建筑建筑的主要组成部分。

室内的木雕也有大型的,主要用作宗教的偶像,雍和宫的巨型独木大佛及承德的粘拼木块制成的巨型观音像都是木雕名作。中国是世界上最早饰用宝玉石的文明古国之一,用玉和琢玉已有七千年的历史,从考古资料可追溯到新石器时代早期。历代玉雕大师呕心沥血,创造出许多巧多天工、闻名遐迩的瑰宝,被誉为“东方珠宝玉器小常识艺术”,为人类文明作出了卓越的贡献泥塑艺术是我国一种古老常见的民间艺术。我国泥塑艺术可上溯到距今4千至1万年前的新石器时期。

自新石器时代之后,中国泥塑艺术一直没有间断,发展到汉代已成为重要的艺术品种。考古工作者从两汉墓葬中发掘了大量的文物,其中有为数众多的陶俑、陶兽、陶马车、陶船等等。汉代先民认为亡灵如人生在世,同样有物质生活的需求。因此丧葬习俗中需要大量的陪葬品,这在客观上为泥塑的发展和演变起了推动作用。泥塑的基本用料——泥土需精心准备,一般选用带些粘性又细腻的土,经过捶打、摔、揉,有时还要在泥土里加些棉絮、纸或蜂蜜。

制子儿就是制出原型,找一块和好的泥,运用雕、塑、捏等手法,塑造好一个形象,经过修改、磨光、晾干后即可,有些地方还要用火烧一下,加强强度。翻模就是把泥土压在原形上印成模子,常见有单片模和双片模,也有多片模。脱胎就是用模子印压泥人坯胎,通常是先把和好的泥擀成片状,然后压进模子,再把两片压好泥的模子合拢压紧,再安一个“底”,即在泥人下部粘上一片泥,使泥人中空外严,在胎体上留一个孔,使胎体内外空气流通,以免胎内空气压力变化破坏泥胎。

一般着色之前先上一层底色,以保持表面光洁,便于吸收彩绘颜色,彩绘的颜料多用品色,调以水胶,以加强颜色附着力。把直接自地下的泥去掉杂质,用木槌,木棒敲砸进行人工捣炼,有条件的可用捣泥机加工.太湿的泥,要先放在室内通风处,让泥土吹干达到合适的湿度;太干的泥则要泥土砸碎,放在容器内,浇上适量的水浸泡,然后再进行捣炼.最后要使泥土达到软硬适度又不粘手为佳.加工好的泥块要放在缸内或其他盛具内,用湿布或塑料布盖好以保持一定的湿度备用。目前市场上也有很多已经加工好的雕塑用泥,比如紫砂泥等,学生进行小型泥塑作业训练可以直接选用,省略了加工泥的过程。

在新石器时代中晚期的文化遗址中发现了更多的陶制动物雕塑作品。湖北天门出土的湖北龙山文化时期的一群人与动物陶塑,数量众多,除羊、狗、鸡等家畜家禽外,还有大象和乌龟。战国时期是龙的成熟发达期,龙的形象隐身霸气,制作技法大量使用镂空雕,使龙体造型刚劲秀美、变化多姿。装饰有云谷纹,漆器常用云气纹清代玉龙形象更为苍老、须长发乱、老态龙钟,谓之苍龙。玉龙制作技术细致入微,构图繁复,圆雕、浮雕、线刻、阴起、减地、打磨、抛光等工艺丝丝入扣、无可挑剔。

凤凰是中国古代传说中的百鸟之王,在中华文化中的地位仅次於龙。亦称为朱鸟、丹鸟、火鸟、鹍鸡等,又叫不死鸟、火之鸟、长生鸟、火烈鸟。西方认为狮子是“野兽之王”,中国的“百兽之王”是猛虎,反而把狮子想像成为样子威猛、性格和善。如今早已经不论这个,只是象征文化意义了“辟”即“避”,“邪”即“凶”、“不好”。广义而言,民间使用的辟火、辟水、辟兵、辟车等都可称为辟邪。辟邪起源于原始宗教中的特怖符号,是禁忌的对象,与图腾相对。

不同部落形成的背景不同,图腾和禁忌的对象也是不同的。是中国古代神话传说中的一种神兽,龙头、马身、麟脚,形状似狮子,毛色灰白,会飞。貔貅凶猛威武,它在天上负责的巡视工作,阻止妖魔鬼怪、瘟疫疾病扰乱天庭。它有嘴无肛门,能吞万物而从不泻,可招财聚宝,只进不出,神通特异。自唐代以后极少见,及至清代中期,特别在清乾隆年间,复以新的形式出现。观音,又称观世音、观自在、观世自在,俗称观音菩萨、观音娘娘。观音在佛教中、民间被奉为大慈大悲、救苦救难、有求必应的菩萨,遇难众生祇须诵念其名号,其即前往拯救解难,故名观音。民间妇女则最崇拜“送子观音”,凡祈求生育的妇女多对其焚香、燃烛。

农历二月十九日是观音的生日,六月十九日是观音成道之日,九月十九日是观音涅盘日。在澳门,每个节日都有人庆祝,尤其是妇女成群结队地前往各观音堂烧香膜拜、祈求平安和好运;笑口常开,笑天下可笑之人”这是悬挂于中国各佛教名山的一副名对,描写的是佛教人物之弥勒佛。大约在五代以后,寺院中开始出现笑口弥勒佛的塑像,这是按照一个名叫契此和尚的形象塑造的。

他经常手持锡杖,杖上挂一布袋,出入于市镇乡村,在江浙一带行乞游化。“布袋和尚”弥勒佛像倚坐于山崖上,光头现比丘相,双耳垂肩,脸上满面笑容,笑口大张。身穿袈裟,袒胸露腹,一个按着一个大口袋,一手持着一串佛珠,乐呵呵地看着前来游玩进香的人们,人们见此像,往往受他那坦荡的笑容感染而忘却自身的烦恼。并将他安置在天王殿中,令人一进山门就有皆大欢喜的感觉,深受世人喜爱,以后“大肚弥勒”的这一布置就成了寺庙的定制。

“老寿星”,本来是人们意念中的崇拜之神,起初并没有什么规范的造型。后来,人们以老人像作示,把人相画作“神相”,才出现了“老寿星”的形象。以至到了我国的明代,人们对“老寿星”的崇拜和信仰已发展到了史无前例的高峰,“老寿星”这种怪里怪气的模样才有一个较为统一的定型。长须白发老,凸额秃头、红光满面、左手执拐、右手捧桃,时坐仙鹤,时坐花鹿。而民间则把“老寿星”画作额头高耸、大耳长须、头长身短、精神矍铄、笑容满面的样子。据经典说,有十六位佛的弟子受了佛的嘱咐,不入涅槃。在佛教中,罗汉所证的果次于佛和菩萨,因此地位也比他们低,他们住的地方只能叫“堂”而不能叫做“殿”的。

罗汉的修行非常好,所以是“金身”,但从普度众生的角度来考察,就很难说了。菩萨为了入世救世,有时甚至牺牲自我,不计个人得失,是这些“小乘”罗汉不能比的。模块四、吉祥题材的运用传统吉祥题材的学习,有助于丰富学生玉雕设计的艺术语言,为进一步专业学习打好基础。就单字讲,“福”是古今人间最美好的字,是吉祥意义最丰富、最醇厚、最集中、最典型的字。吉祥符号,吉祥物,吉祥图案就是人类创造出来的,借以传达心声的道具。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号