在山西大同下华严寺的薄伽教藏殿内,静静地伫立着一尊合掌露齿胁侍菩萨。“下华严寺薄伽法藏塑像乃926年前故物,比例合乎自然表情特别生动,余以为较太原晋祠圣母殿塑像为佳,诚为不可多得之艺术作品宜尽力加以保护。这里的佛像,特别是倚立着的几尊菩萨像,是那样的美丽。那脸部、那眼睛、那耳朵、那双唇、那手指、那赤裸的双脚、那婀娜的细腰,几乎无一处不是美的制造品,最漂亮的范型。倚立着的姿态,娇媚无比啊,不是和洛夫博物馆的有些相同吗?

“薄伽”是梵语,译为“世尊”,是佛的十大称号之一,意为佛有万德,于世独尊;薄伽教藏殿建于辽重熙七年,面宽五间,进深四间,建筑结构严谨,形制稳健。薄伽教藏殿殿内塑像的布列是以间为铺,三间即三铺,每一铺各自设置主佛一尊,两侧有弟子和胁侍菩萨和供养菩萨。佛坛的四个角落分别塑造了护法四大天王威武屹立,整个大殿内共计29尊塑像。是我国现存辽代塑像最多的佛殿,也代表着辽代彩塑的艺术高峰。我们先看南边开间所陈列的九尊塑像,坛上后部当中为弥勒佛,两侧前后胁侍菩萨五尊,左边两尊,右边三尊。

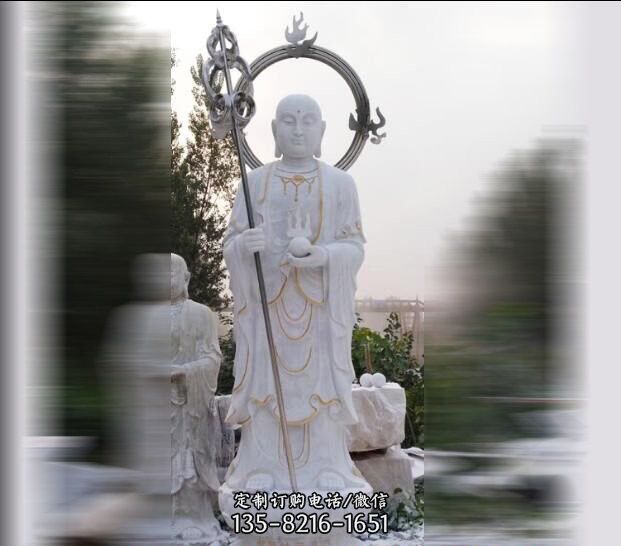

这五尊站立的胁侍菩萨皆面如满月,圆润而扁平,下巴甚小,头梳高髻并戴花冠,身姿潇洒,神情娴雅。后两尊与南侧对应,大致相似,只是衣服色泽存在变化和差异。在大殿所有菩萨造像中,以这尊合掌露齿胁侍菩萨形象最为生动,动势最为强烈,当然名声也最为显著。其像高约2米,跣足立于莲花台上,头戴宝冠、梳有高髻、长辫抚肩,肩着披帛,上身微袒,胸佩璎珞,戴有臂钏,下着长裙,衣饰飘带流畅自然。

其体态丰盈适度,全身重心落在左脚上,身体向右扭转,袅娜多姿,婉丽动人。整尊造像神情闲逸,宁静大方,她的头部稍稍右倾,双目微睁,向左下方斜睨,轻启双唇,微微而笑,露出了白皙的牙齿。双手呈拱于胸前状,手指半屈半伸,上下叠置,合掌露齿微笑的神态表示着对佛法的领悟,实在是下华严寺的辽塑中的珍品。总管以“违抗皇命”的罪名将他痛打一顿,后因众人哀求,才使其免于更大灾祸。工匠女儿惦念老父亲,便女扮男装假充工匠的儿子,前来照顾老父亲,并为皇室干活。她见父亲和工匠们塑造佛像时苦苦思索,便常在一旁或立或坐,做出双手合十、闭目诵经的姿态为他们祈祷。眼看情况就要暴露,她深情地望了望大家,莞尔一笑,便纵身跃入铸钟造塔的铁水中。

工匠们记住了她临去时的露齿一笑,就照她生前的形体、姿态塑成一尊菩萨像,放在显要位置,特别把那露齿莞尔一笑的情状凝固于塑像之上。这段凄美的传说似乎正也解释了这尊菩萨造像其独特的美学特征。塑匠将肌肤的质感,甚至隐约的脊椎的轮廓都表现得一丝不苟。所有袒露的肌肤都顺滑而细腻,尤其是菩萨合十的修长的双手,更是鬼斧神工,鲜活实在。从雕塑造型来仔细观看这尊菩萨造像,可以发现无论正观、侧观,塑像通身上下都体现着一种曲线的优美。

自上向下正观之,可以发现一条以脖子和胯部为拐点的反S形曲线,而这条曲线同样出现在菩萨的背影中,再深入观察,可以发现,菩萨的肩膀和胯部并不在一个平面里,而是略微有些倾斜。由于菩萨的胯部向右上方倾斜,因而其右臂较左臂便略显松弛,这一点在菩萨的双腿上有更明显的表现,整件塑像的重心并不是平均地落在双腿上,这样的处理减少了菩萨的重量感,使之显得体态轻盈。从露齿菩萨通体体感变化的角度来看,变化尺度非常轻微,躯体和谐自然,处理巧妙得当。

菩萨衣饰细节的表现也十分精彩,紧随其身形雕琢的衣褶而起伏变化,薄薄的轻纱软软地贴在菩萨的身上,勾勒出柔美的曲线,长长的飘带绕过腰肢和双臂卷曲着轻轻地落在脚畔。“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。践远游之文履,曳雾绡之轻裾,微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。”全部用来形容和状貌这尊合掌露齿菩萨的风神,皆不为过。薄伽教藏殿内的彩塑菩萨像的造型特点应该是沿袭了唐代的审美风格,但又有明显不同,具有鲜明的个性特征,这些造像的腰和两臂塑造得较长,面相宽平,躯干健美,丰润适度,带有辽代少数民族女性的一些体态特征。

总之,以合掌露齿菩萨为典型代表的山西大同下华严寺薄伽教藏殿内辽代彩塑,堪称我国现存辽代彩塑之精华,令观者从中可以感受辽代彩塑的造型风格、时代特征、民族特点和艺术成就。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号