临港滨河文化公园位于上海临港新片区泥城分城区内,它东接鸿音路,南临蓝色城邦小区,西靠池月路,北接彭平路,秋雨路穿公园而过、将其分为东西两块绿地。项目总面积104600m2,其中园路及铺装面积为21083m2,建筑占地面积为595m2,水体面积为14510m2,绿化用地面积为68411m2。随着经济的发展,居民区入住率和居民生活水平不断提高,公园周边的商业配套也日渐成熟,这些原因都使得原有的公园绿地已无法适应整个泥城的发展,居民的需求与公园服务设施不足的矛盾日益凸显。

公园总体改造设计形成了“一主环,二次环”的圈层结构,主环以滨水跑步道贯穿东西,两个次环健身环道和滨水休闲环道彼此联系又各自分立,极具特色。沿主环布置广场空间、活动场地、景观亭廊、建构筑物等,以泥城文化为特点,采用现代手法加以表达,烘托空间氛围。现状公园为开放式公园,边界缺少封闭管理,人流可随意进出,大量过境交通穿越,无法有效的管理,缺少必要的安全监控设施,存在安全隐患。泥彭河在公园的正南方缓缓流过,与彭五河交汇于公园的西南,与公园绿地融为一体,泥彭河蓝线宽度达45m,彭五河也宽达20m,都属于镇级河道,可见水位之深。改造前,河道旁边皆无栏杆阻挡,游客可直接与水亲密接触,由此造成的溺水悲剧已发生好几起。

公园里无照明设施,无法满足周边居民的夜间游园锻炼的需求。公园内的休闲厅、茶室,管理用房、东西区厕所、垃圾房等使用多年已严重破损,急待修缮。公园内大量的木平台及木栏杆经过长年的风吹雨淋,木头开始腐朽老化,有些地板变得膨胀松动,部分木栏杆变得残缺脱落。公园设施系统不齐全,垃圾箱、标志牌等样式风格与绿地景观不符、特色不明显,缺少亮点。最为突出的矛盾就是无网络设备,与飞速发展的5G时代格格不入。

不少区域出现了人为破坏绿地的现象,比较常见的有人为践踏踩出一条园路或者园路两侧出现条状的光秃,有的绿地甚至变成了停车场等。碎石作为面层材料因其缺乏舒适感、不实用的性质已经被市场淘汰。植物搭配也过于单调,较大部分区域植物层次过于单一,景观均质化。部分苗木的生长势也较微弱,近六百平米的绿篱种植导致修剪工作又相当巨大,立体空间位置上也达不到高低有序、错落有致,景观观赏性不尽人意。原有的彩叶树种,无患子、银杏、合欢、乌桕寥寥几个品种,数量也很少,整个公园加起来也就两百来株。

品种少、数量低导致秋季的变色效果差,季相特征不够明显。部分绿地建设时栽植密度过大,苗木生长受到空间的限制,枝叶无法伸展,导致色块地被植物生长稀疏,萎蔫不齐,严重脱脚,病虫害滋生,有明显的地秃现象。针对以上几个问题,我们采取了以下的具体措施安全有序的进行改造。公园改造遵循尊重现状、空间强化、地方文化、节约性四个原则进行。公园在改造中始终坚守以人为本的原则,从人性化的角度出发,做好改造工作。

首先针对公园的全开放状态,我们通过在彭平路、秋雨路、鸿音路三侧设置车行大门、人行大门及夹竹桃和珊瑚构成的绿化隔离和围墙构建公园封闭式管理。同时设置安保监控室,配备25台安保监控系统,对出入口、外围和易发生危险的场所进行监控,加强公园内的安全管理。滨水步道、亲水平台是游客亲水、观赏的重要景观休闲带,为保障游人的安全,我们在改造中全线增设防护景观栏杆835m,植物防护465m,外河滨水采用栏杆和植物组合防护,内水边采用植物防护。水位较浅的区域开放一部分水域空间,修复原有的驳岸并增设相关的安全警示标牌,时刻提醒游客们注意安全。用相同颜色与材质的材料更换腐坏的木栏杆及松动的木地板,解决安全隐患。在人流量大、游客逗留比较多的乐园、广场及花岛步道,增设休息坐凳,满足游客们休憩的需求。

(2)在公园的西边新建健身活动区,又名“童叟乐园”,面积336m2,分为老年健身场地和儿童活动场地两个区域。改造中将泥城的鱼文化转换为游鱼之丘、沙坑鱼骨,并借用现状地形改造成“勇敢者之丘”,让孩子们有地方释放探险天性。老年健身活动场地则结合儿童活动区设置,体现风格的连续性。在原有的基础上,根据公园的实际情况,游客们的需求,新增若干服务设施,如:便民挂钩、信号点、游戏健身器材、开水供应点、活动设施等。在保留原有引导类标识基础上在新增景点处增加标识牌,植物铭牌等,统一风格,统一宣传解说类标识。为了方便周边居民的夜间锻炼及休闲娱乐,在现有基础上增设夜景电气照明设备,分别配备了庭院灯145套、草坪灯99套、射灯98套、台阶灯118套、灯带350m,以满足游客的需求。

(3)公园内缺少大型的表演活动广场,无法满足周边居民进行文化娱乐活动的需求。改造前灯塔雕塑的周边成片种有三百多平米的绿篱,每年的修剪工程相当巨大。这次改造中把成片的绿篱翻除,改造成一个大型的活动广场,地面铺装采用了彩色着色型透水混凝土,图案呈波浪形。既减少了养护工人绿篱的修剪工作,又给周边居民创造了一个活动空间。在原有的基础上,结合出入口的设置,增设西北部及南部人行入口,园路进行层级划分、形成主路、次路、支路、木栈道的四个层级。

增设机动车停车场2处,可供停车43辆,非机动车停车场6处可停车145辆。对于人为踩踏严重的区域及部分步行不连贯的绿地,增加步道,充分考虑其导向性和服务性。碎石园路统一改造为花岗岩园路,选用色彩丰富、抗压性强的花岗岩做面层材料,美观又耐用。改造中采用碎拼花岗岩、透水砖、碎砖等多种路面材料,各种形式和材质的园路来连接不同的功能区域,不同质感搭配,层次分明,色彩明快。

新增的健康步道遍布整个公园,全长约3,两侧铺设花岗岩侧平石;在苗木的选择上,遵循适地种树原则,优先选择本土树种,补种的苗木与公园内现有的植物应相呼应,在突出个体美的基础上,体现群落的整体景观效果。通过合理利用空间,进行常绿与落叶、针叶与阔叶、彩叶及开花树种在不同季节的表现以及高、中、低、矮各种树种的搭配,形成一个绿意盎然、五彩缤纷、季相分明、错落有致的绿化景观。

(1)运用“修剪”的手段对原有的上层乔木香樟、栾树、女贞等进行梳理,修剪重叠枝、平行枝、交叉枝、徒长枝、病虫枝、枯枝,从而让二三级树冠合理分布支撑冠幅,修剪靠近路灯的侧冠幅,让枝干充分的通风透光,减少煤污病、樟巢螟害虫的发生。(2)公园的西北角球类植物过于密集,生长空间受到限制,长势受到不小的影响,改造中我们挖除一些长势均等的球类,使得空间立体层次感更为突出。

东边绿地中有些灌木品种过于单一需要调整品种,改造中挖除需要调整的灌木,补植部分新品种。挖除的灌木和球类通过移植手段补植到有空缺或者人为损坏的区域,最大限度的减少损失。(3)公园的西南角现状地势起伏较小导致该区域积水严重、排水不畅,原有的香樟、榉树、桂花、地被等苗木因此长势非常微弱。改造中对该区域进行地形处理,堆坡形成自然起伏的地形。重新种植榉树作为背景树种,散植朴树、香泡,太湖石自然的点缀其中,再配植独本金桂、桃花、紫叶李、各色地被植物和草坪。

通过地形的改造、苗木的重新组合搭配,既解决了排水的问题,还能使绿地景观层次更立体丰富。(4)公园内主要节点强化秋季色叶乔木及花灌木的种植,营造“春花秋叶”的景观效果。增加的乔木品种比较丰富,以落叶阔叶树为主,常绿树为辅,形成上层界面空间,以保证夏季的浓荫与冬季充足的阳光,形成夏荫冬疏的绿化效果。增加和补植的色带地被植物品种也繁多,观花、观叶、观草各不相同。公园地处东海之滨,土壤呈碱性,原有的春鹃、紫鹃、茶梅等色块,因其喜酸性土壤,长势一直很微弱,改造中用红叶石楠等耐受力强的色块取而代之,使得林贯线有延续,色带植物更丰富。另外增加了粉黛乱子草、芒草、狼尾草、矮蒲苇等宿根地被,栽植时时聚时散、时断时续、主次分明、疏密有致、层次丰富,从观感上发挥出观赏草季相明显、富于野趣、粗犷自然、朦胧飘逸的特点,从养护管理上发挥出耐修剪、抗性强、易管理的特征。

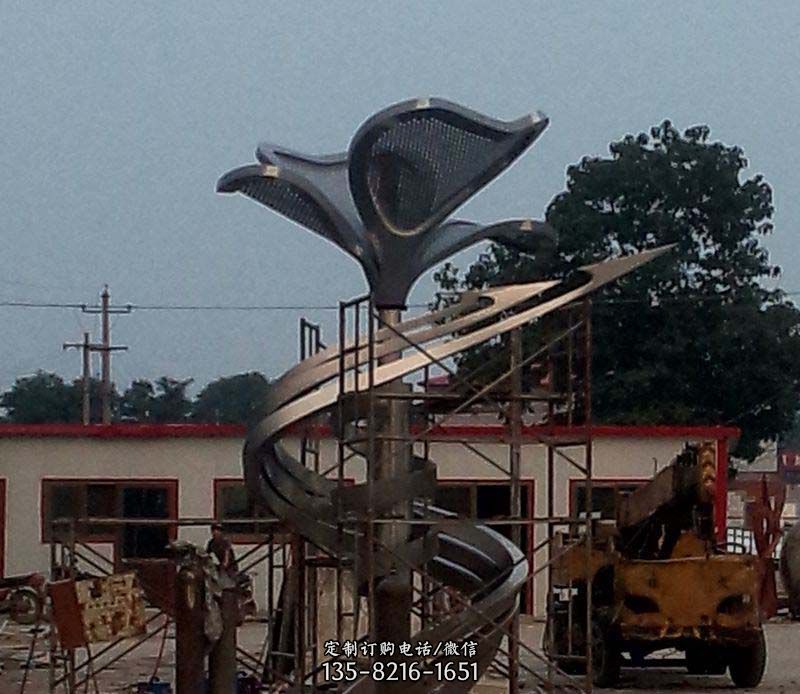

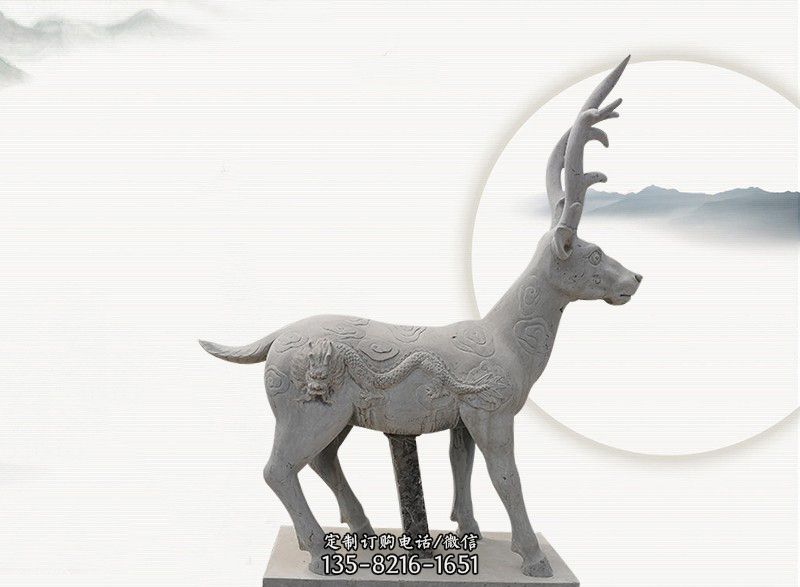

补植吉祥草、百子莲、麦冬等地被植物4000m2,以填补地被空秃等现象。通过对这些植物的配置组合,丰富了植物景观的层次结构,增加了植物物候景观的变化,创造出丰富美观的立面景观,形成季相分明、色彩缤纷的多样性的植物群落景观。新建海文化之鱼跃亭、“四色鱼”雕塑、渔民雕塑、浪型广场来体现泥城的海文化,棉花雕塑、豌豆雕塑则展现泥城农耕文化的特点,更好的传承泥城文化。公园的茶室、东区管理用房、东西区厕所、垃圾房通过对原有建筑的整体改造,清除墙面装饰,统一材质,表皮采用泥墙、木格栅、棉花等装饰图案,契合泥城农耕文化的地方印象。

设计通过“红色步道”串联起了公园的各个场景,打造出了一条“幸福环道”,沿着步道前行,新“公园九景”逐个向人们呈现,宪法主题广场、泥城文化广场等通过雕塑和信息长廊展现,在休憩的绿色空间中以更轻松友好的方式传递给来访者。除了整体布局的重塑,公园内的人行道景观也进行了重新规划,在保留原有树木的基础上,增加了花坛及绿化,利用视线引导的设计方法,有节奏地布置近景、中景、远景,呈现出了层次丰富、桃红柳绿的景观视觉通廊。

对此,项目团队在改造时秉承了“生物多样性”、“以人为本”、“四季景异”等种植设计原则,以金丝垂柳、桃花、合欢、木芙蓉、彩叶灌木片区为骨干树种,选用不同季节植物,营造四季有景的季相景观,并充分考虑进入人群的活动路线、心理感受及功能需求,给人们带来了更为舒适的绿化空间。采用“海绵城市”措施是提高片区雨水控制有效途径,公园在改造时也将“海绵系统设计”纳入其中,公园改造区域总面积为104600m,扣除水域面积14510m,公园内需控制总降雨量为2405.403m,按照0.33径流系数,需调蓄雨量为793.78m。

因此,设计方案中推荐采取设置下沉式绿地的方式对地面径流进行控制,按120下沉高度,下沉绿地率8%,可调蓄容积656.7m,满足年径流总量控制率80%的要求。随着泥城滨河文化公园的改造完工,一个集休闲娱乐、亲近自然为一体的城市滨河生态公园呈现在大家面前。这座实用性和观赏性兼具的城市公园,为泥城周边居民提供了散步、慢跑、交流、聚会和休闲的绿色文化场所。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号