站在野玉海景区的观景台上,山谷里的千户彝寨尽收眼底,这个将移民搬迁融入到景区建设当中的项目,早就实现让贫困户"搬进来、住下来、富起来"的循环发展。野玉海景区的移民搬迁,用活了国家易地扶贫搬迁的政策。这种只在火把节时才穿的民族盛装,被当地人称为香衣服。对于他们而言,在节日盛典里,穿上手工绣制的华美服饰,是仪式的需要,更是对祖先的敬畏。今年46岁的安信书,并不是土生土长的海坪千户彝寨人,甚至在四年前,海坪千户彝寨根本不存在,那时它还只是连片洼地和坡地。

如今,洼地和坡地被规划设计,建成了六组带有浓郁彝族风情的民居——土木与石木结构相结合,外墙是接近泥土的浅红色。海坪千户彝寨诞生,得益于异地扶贫搬迁政策——6个乡镇29个村,1006户4123名贫困人口,被集中搬迁融入到野玉海景区内。大规模搬迁的目的,是依托旅游业实现贫困户脱贫,让景区也从中得到发展。就这样,总建筑面积达12万平方米的海坪千户彝寨,被修了起来。作为首批迁到千户彝寨的贫困户,安信书早早就被安排到景区的舞蹈队里。

旅游旺季时,她与另外三十多名舞蹈队员,定时为游客们表演传统的彝族舞蹈。游客不多时,她们则自娱自乐地在景区入口处唱歌跳舞,或扎堆做刺绣。十多岁就开始学习刺绣,安信书是这方面的好手,她家里的衣柜上,挂满了手工绣制的帽子和衣服。黑色或白色铺底,搭配色彩鲜艳的绣片,这是彝族人代代相传的。舞蹈队大多数时候就是唱唱跳跳,这份工作每个月能为安信书带来1700元的收入,她的丈夫则在停车场里当引导员,两人收入相当。在搬入千户彝寨之前,他们在外地打工好几年了,因为学历不高,收入微薄。

扶贫搬迁政策下来后,远在都格镇的安信书家,先后经历了村干开群众会、院坝会、入户走访、亲戚朋友做工作等,最后他们决定搬迁:"以前生活条件差,家里的地石漠化严重,通过发展种植和养殖,肯定是没办法脱贫的,能吃饱饭就算不错了,哪敢想象住上这样的新房子。"作为海坪千户彝寨里为数不多的原住民,52岁的安学军早就习惯在每天上午十点十分从家里出发,去往两里之外的希慕遮广场祭祀。

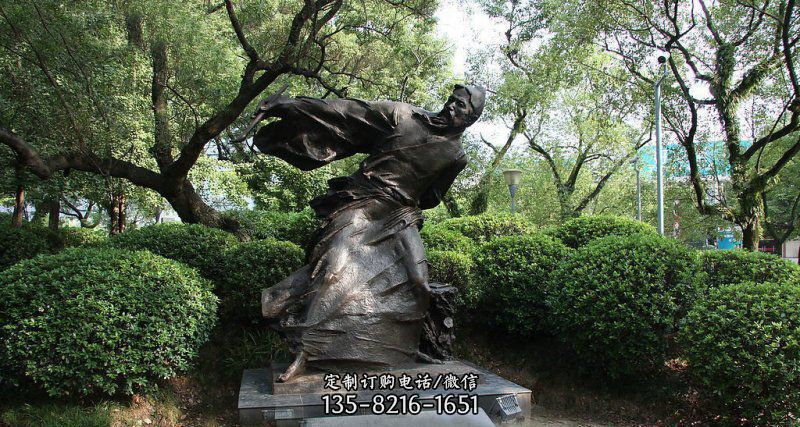

两年多前,用紫铜板手工锻造而成,人物高度达25.8米的彝族族始祖希慕遮铜像在海坪千户彝寨落成,这是目前全国最大的彝族人物塑像,海坪千户彝寨由此也成为各地彝族同胞的祭祖圣地。安学军还记得塑像落成时的盛况——四川、云南、广西、贵州四省彝学会专家和彝族同胞,在希慕遮广场上共同祭祖。"祭祀的步骤很多,这对于我们每个彝族人来讲,很重要。此后,他与71岁的穆子清,每天自发到希慕遮塑像前去祭拜。

两年过去了,祭拜队伍在不断壮大,不少搬迁到千户彝寨的村民,也加入其中。在半个多小时的祭拜过程里,他们吟唱彝族古歌,边唱边跳。"无论是本地人,还是这两年搬来的彝族同胞,我们之间可能有很小的文化差异,但当我们穿上彝族衣服,就会像家人那样,无话不说。"让穆子清觉得彝族同胞在千户彝寨有归宿感的,不只是希慕遮塑像,与它隔山相望的九重宫殿景点,也是彝族同胞能够认祖归宗的地方。宫殿外墙,刻满了彝族先民留下的彝文典籍——《宇宙人文论》。全书八千个字,生动形象地讲述了宇宙的起源、日月的运行、历法的推算等。其实,九重宫殿还是彝族历史文化博物馆,博物馆共分出历史文化馆、生产生活馆、政治军事馆、文化传承馆四个部分。

在生产生活馆的入口处,摆放着海坪地区的八种土壤标本,留存了当地彝族人在生产时所需面对的地质状况。彝族的酿酒文化、饮食文化、耕种文化,以及婚丧嫁娶等风俗,都被收入这座在九块高低不等的地基建起的博物馆当中。"九重宫殿的讲解员说,在千户彝寨的文武小学里,学生们还将接受彝语、彝文等课程。千户彝寨在不破坏山体的情况下,结合山势将其建成成了错落有致的村寨,不仅传承了彝族文化,还帮助彝族同胞们脱贫致富。

风情街、土司庄园、火把广场、九重宫殿、希慕遮雕塑,都按照彝族原有习俗和风貌而建,它恍如千年前的彝族部落。原本在大山深处以种植苞谷、土豆、养猪维持生计的张忠敏,如今在村里的民宿帮忙打理客栈,每个月有1800元的收入。事实上,千户彝寨藏身景区,它本身也是景区的一部分。搬迁户与景区管委会下属公司合作建房的,在按政策规定满足搬迁安置户人均住房25平方米的基础上,由管委会融资扩大建房面积,明确股比,按股分红。

野玉海景区管委会还加大就业岗位开发,安排搬迁人员就业,月工资平均规定在2000元以上。据管委会工作人介绍,千户彝寨釆取边施工边设计的模式,力求最接近彝族传统建筑风格,更好地诠释彝家风情。为解决搬迁群众的就业问题,千户彝寨里面还修建了陀螺厂和刺绣厂,把传统的手工业当作突破口,"这样既保护了传统民族文化,又解决了搬迁的就业问题,让搬迁群众能够自主增收。

除了日常生活必备的医院、学校、超市以外,甚至还规划有"微田园"项目,这个富有乡愁味道的项目,让原有土地流转的村民,可以重新过上种瓜种豆的乡村生活——村民可以在指定区域种地,所产的时令蔬菜,卖到景区内的酒店和餐馆,从中获益增收。这个占地57亩的田园项目,就坐落在千户彝寨的索玛社区旁。园中种满间距宽大的梨树和桃树,林下空地就是蔬菜种植区。51岁的罗小香经常利用下班时间,到种植区内去种菜种瓜,全家人的菜篮子就基本解决了。

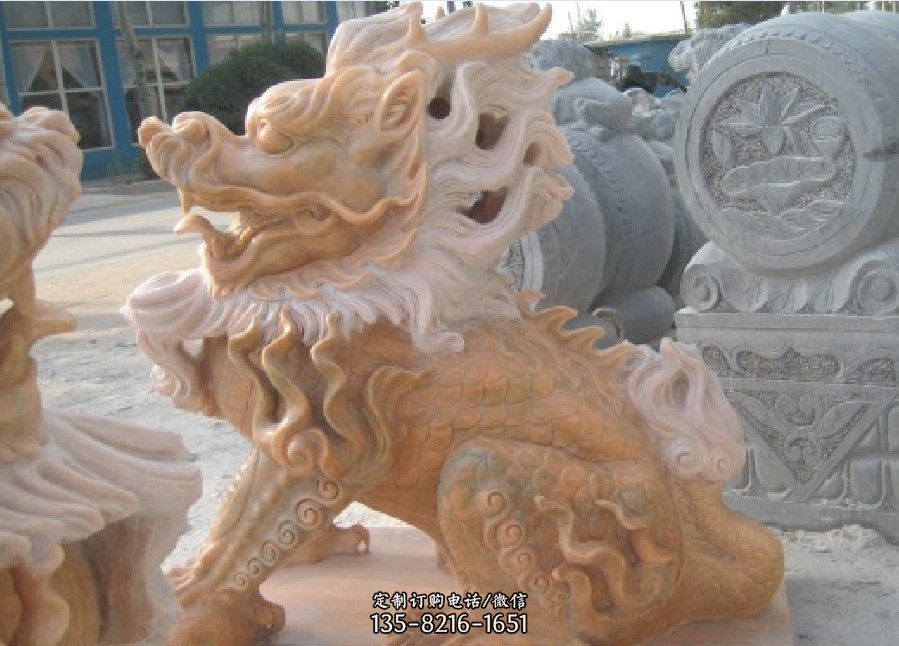

去年刚刚搬迁到千户彝寨里,罗小香是景区内的群众演员。游客不多的时候,她就到那个叫彝工坊的刺绣店里做刺绣,"十多天能绣成一块围腰,运气好的话,能卖两三百块钱。"依山而建的千户彝寨,六个组团分别对应"武、乍、糯、恒、布、默"六个彝族支系。茅草屋顶,红土外墙,这些极具民族特色和彝族建筑风格的土掌房,墙上还辅以图腾和彝文。祭火台下的九十九层台阶,太阳历广场上的十根十根圆柱雕塑,以及风情街里铁盖子上面的彝族十兽,都与彝族历史有关。"将彝族文化融入到景区建设当中,这是通过日常生活留住民族记忆。群众搬迁最难忘的是乡愁,但在千户彝寨里,出门进门都是熟悉的场景,这种再造乡愁的做法,让人一见如故。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号