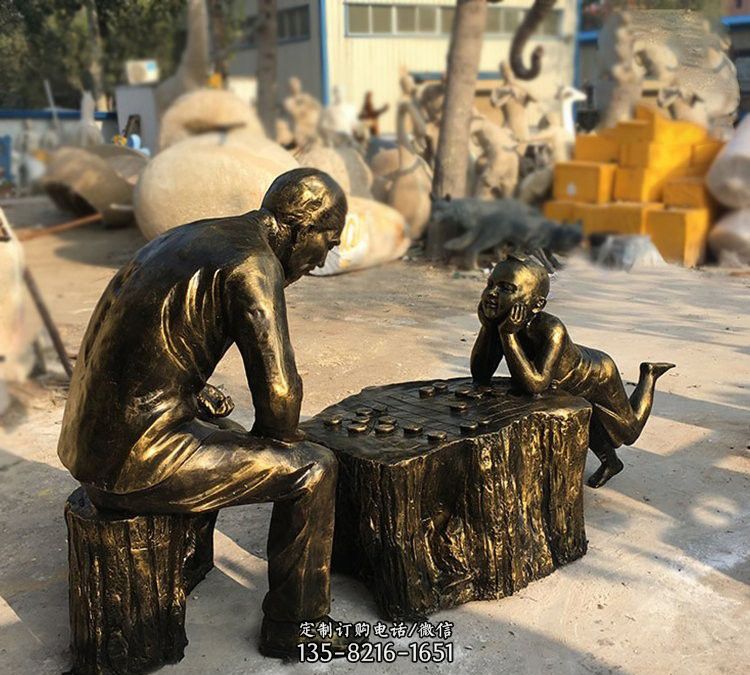

国粹象棋集文化、科学、艺术、竞技于一身,不但可以开发智力,启迪思维,锻炼辨证分析能力和培养顽强的意志,而且可以修心养性,陶冶情操,丰富文化生活。象棋一词最早出现于战国时期,《楚辞·招魂》中就对其形制以及玩乐方法作过专门记载,用玉石做成的象棋,每方共有6颗;有说是起源于舜帝时期,相传舜有个同父异母的弟弟叫象,此人平日游手好闲,争强好斗,惹事生非。

舜实在没有办法,就给了象一块荒地,让其带领一些人去开荒,并专门令人发明了一种器具,制定了一套规则,以此开导象,故名“象棋”。也有说是源于神农氏,如元代和尚念《佛祖历代通载》中就曾记载:“借神农以日月星辰为象,唐相国牛僧孺用车、马、将、士、卒加炮代之为机矣。战国时期,已经有关于象棋的名称,但是指象牙作的六博棋子,斗巧斗智,相互进攻逼迫,以获得多博筹为胜,不同于吃王为胜的象棋,没有演化关系。北周时期,象棋游戏最早称为象戏,武帝制《象经》,标志着象棋形制第二次大改革的完成。

后周武帝依当时的象棋编制《象经》,有日月星辰之象,象戏名称由此而来,象戏名称由此而来,称为北周象戏。元明清时期,象棋继续在民间流行,技术水平不断得以提高,出现了多部总结性的理论专著,大批著名棋手的涌现,显示了象棋受到社会各阶层民众喜爱的状况。象棋作为中华民族一项特有产物,它势必一方面是中国文化智慧的结晶,一方面又能充分地发挥自身的优势,形成自己的特点而独具一格。象棋之所以数千年至今不衰,就是由于它既有一个无限的创造空间,又有着独特的、广博而奥妙无穷的文化内涵。

2006年5月20日,象棋经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。九平十竖的棋盘中,传承着中国的文化基石——仁、义、智、礼、信、忠、勇。象棋中的仁,是胜负的判定,不是将对方杀光殆尽,而是困住敌军将帅,“将死”便能获胜;象棋中的义,是七种棋子各司其职,恪守自己的底线和规则,至死不渝,大义凛然;将、帅、亲卫,均守在九宫格,不论战况如何,死守中军大帐,即是他们的礼节所在;马后炮,车炮抽杀,连环马,二鬼拍门,咽喉兵,大刀剜心。

层出不穷的战术,无穷无尽的缠斗,便是象棋的“大智慧”;约定俗成的规矩,靠的就是下棋的双方,本着君子之风的态度与信任来守护;象棋中的忠,是所有的棋子在战斗结束前,必须竭尽全力维护本方利益,忠君爱国;象棋中的勇,是一往无前,绝不后退半步的兵和卒,背后便是家国,前进,前进,为了心中的道,为了国家,勇往直前。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号