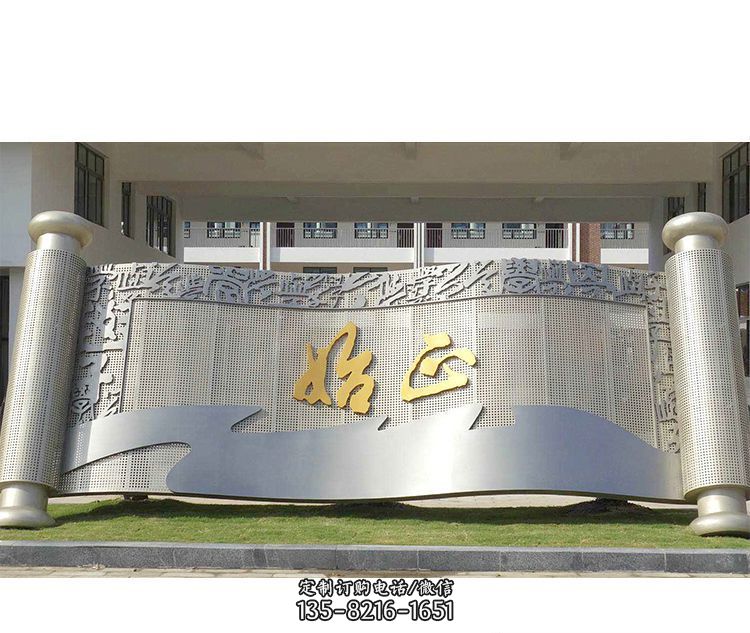

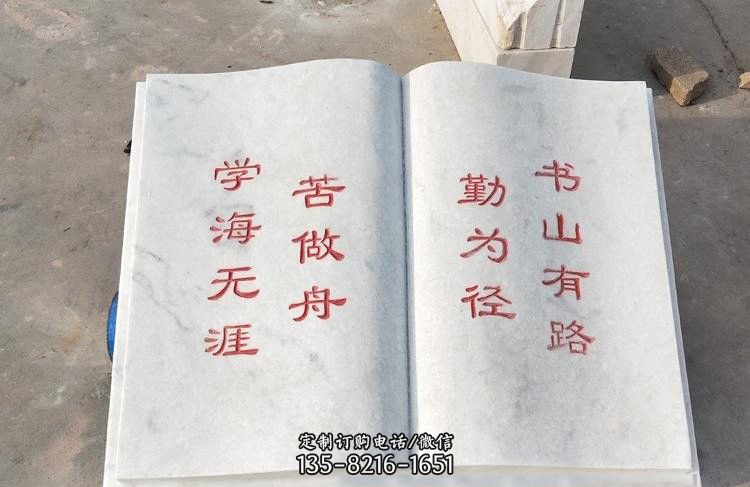

“既守住经典,又当得了网红”,让非遗技艺既“古”又“潮”。多年来,非遗项目——楹联匾额刻印传统制作技艺传承人何群山一直这样坚守着。楹联往往与匾额相配,或树立门旁,或悬挂在厅、室、亭、榭的楹柱上。它们在传统建筑中起到画龙点睛和增加诗情画意的作用。当时,中原士族为躲避战乱南迁,将楹联匾额这一中原文化带入泉州;明清时期,随着传统建筑楹联匾额的广泛使用,其制作技艺开始盛行。中华人民共和国成立后,传统建筑被大量的现代建筑所取代,楹联匾额的使用范围迅速减少。崖门留下了大量的历史记载和古今名人凭吊崖门的诗赋书迹以及名胜古迹。

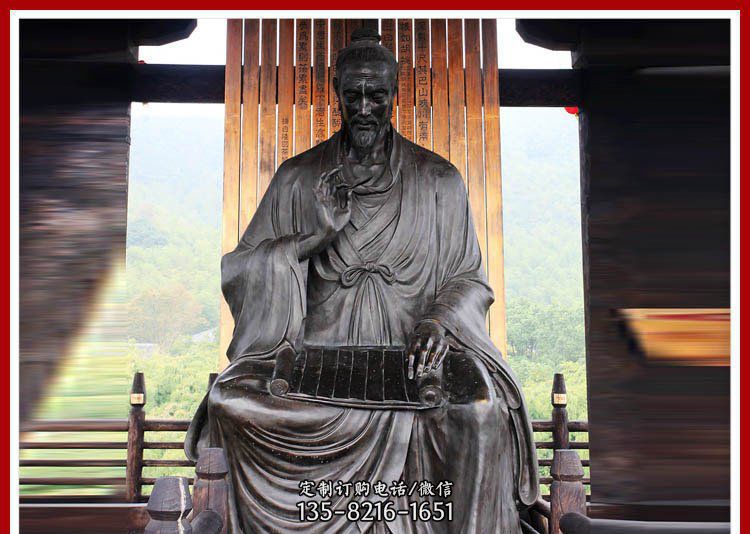

如今,在泉州,只有几个老师傅还在坚守着这项技艺,比如潘土星夫妇、何群山等。泉州楹联匾额刻印制作技艺保留着传统制作流程,包括挑选材料、生漆上灰补平、雕刻、贴金、贴金描粉、磨漆及揩清。制作方式分为木刻匾额和石刻匾额及灰制匾额,现多选木刻,用杉木、胡桃木。贴金、调制金胶要根据四时变化掌握好材料比例、稀稠程度和干燥程度。涂金胶要掌握好“火候”,要贴得平整、严实、光洁、鲜亮,无明显接口。除贴金匾外,也有以色漆描字的,常见的是豆绿色,此外还有镶嵌兽骨或螺钿字等。在古代封建社会这些名贵的人物雕塑仅限于官宦之家、书香门第、王侯将相、皇宫后院之内使用。

在现代社会,除了旅游景区和仿古建筑等一些特殊场所、建筑对匾额有需求外,普通人家很少再悬挂匾额。加上机器制匾、3D打印等,都对匾额技艺的生存造成了冲击,其传承面临困境。“传统牌匾也是那个年代的‘当下’,发展到我们‘当下’,自然不仅仅是简单地在传统牌匾上刻字,而要以当代人的审美方式,融入现代生活,让大家特别是年青一代关注、喜爱。雕刻中他发现,很多牌匾都是“素匾”,只有字,没有装饰。而中国的书法更影响到西方抽象的艺术表现。

原来,何群山决定立足传统文化,结合西方现代美学,在传统匾额技艺的基础上,融汉字的书法美、雕刻的形式美、材料的肌理美、色彩的装饰美等多种艺术美于一体。在他后来的作品里,可以清楚地看到集绘画、描金等于一体的美学特征,其内容有古今人物、山水风景、龙虎狮象、花鸟虫鱼等,技艺包括明暗、凹凸、大小、远近、深浅、构图、色彩、线条等,不一而足。不久前,何群山带领洛阳桥桥南手艺人一起创作了《洛阳桥十二景》。而保定市后山文化学会秘书长贾延清则从易经的形成与发展、易水河畔曾存在的易氏部落和易阳国等研究。

在这组作品里,每一幅书刻意象背后,都有一段被载入历史的洛阳桥传说。“清源倒影”四个字用甲骨文的书写叠加方式,处理成清源山倒影的图形,将“影”字的三个撇处理成浪潮的意象,用蓝色深到极致会泛出紫色的色彩,体现洛阳江的深度;将“洛阳观潮”四个字用甲骨文处理成浪潮,表达当年洛阳江大潮的汹涌澎湃,用灰色代表潮水击打桥面雾气升腾的意象;古代文人墨客经过洛阳桥时,都会到镜虹楼上的亭子登高望江,吟诗作赋,“镜”代表洛阳江平静起来像一面镜子,“虹”代表洛阳桥像一道彩虹横架南北。作品从远及近,从深蓝到浅蓝、从深绿到浅绿的颜色叠加,体现当时镜虹楼的独特风景;首尔知名一景:大猩猩背书包雕塑首尔报道过去的里。

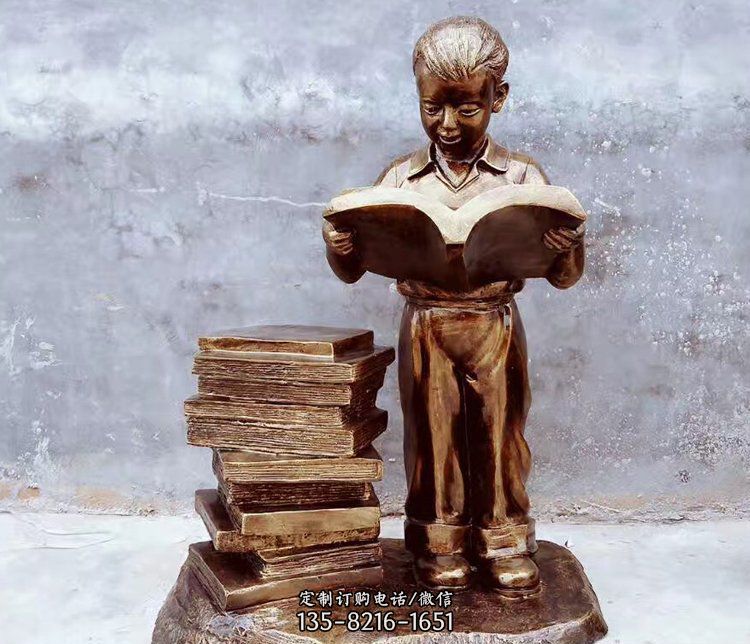

“紫燕穿梭”用成群的燕子和穿透打通的意象来体现这一景,打破洛阳桥桥墩与桥洞的空间布置,强调燕子的飞行速度和冒险精神…他通过非遗进校园、参与校本活动课程、组建美育实践工作坊等方式,引导更多孩子来学习、体验、传承,助力更多孩子实现美育启蒙。在凌霄中学的美育工作坊和泉州职业技术大学的基础雕塑课堂上,记者看到,何群山教孩子们创作之前,都会让他们诵读《刀心诀》:”何群山表示,这是为了培养孩子们护理刀具的耐心、爱心和细心。植物园本身就是一本植物王国的百科全书。

古时的学徒是要花三年学磨刀的,对工具了解了,擅长改善工具了,创作作品自然就会推陈出新。“要让孩子知道美育课不是简单的美术课,是跟生活、教育结合在一起的。的确,通过学习而实现身心成长的过程,本就是一种令人身心愉悦的美好体验。但见同学们在默默地创作,耳边只听得见锤子与刻刀碰撞的声音。何群山将自己的艺术追求与对美的理解连同刻刀一起交到孩子们手中,孩子们则用手中的刻刀敲打出心中之美,为新时代的书刻之美注入更多活力。眼睛凝视着书卷似乎在思索戏中人物的形象看名人雕塑。

“这种美育教育起到的帮助作用不一定是立竿见影的,但它潜移默化地提升了孩子们的审美力,增强同理心、感受力,让他们了解传统文化知识,也是抒发情绪的一种渠道。“书刻进校园,唤醒学子镌刻在血脉里的文化基因,让孩子们在学习和生活中去发现美,去欣赏美,去体验美,最后达到创造美的目的。”据他介绍,他们的工作坊美育功能辐射全校师生,定期开放并举办各种体验活动,校园“书刻艺术社团”的社员在工作坊开展老师指导与同学互动交流的创作实践活动。在书房和卧室摆放可以带来财运的动物雕塑。

由中国闽台缘博物馆、泉州市文学艺术界联合会、泉州市城镇集体工业联合社主办的“艺揽闽台——大师与您面对面”技艺展示交流活动,每周定期在中国闽台缘博物馆二楼大厅举行。11月2日至11月14日,书刻技艺传承人何群山在中国闽台缘博物馆二楼大厅展示作品,并与您面对面交流,有兴趣的市民可前往参加。根据主题选取相关符号和对象,进行书法、绘画相结合的创作。可以直接在材料上创作,也可以先进行纸上创作,再“渡稿”到创作材料上。有的高校缺乏师资力量、缺少教学场所、窑炉设备短缺、图书资料达不到办学要求。

通过走刀、撇刀、加深等传统雕刻技法,对平面作品进行雕刻塑形,利用结构远近、层次、突出、对比、深浅等雕刻手法,在材料上呈现浮雕书法、图案。第一步是进入意识流创作,首先进行作品表面肌理处理,再通过上底色、调色的色彩构成,突出作者的意象表达。第二步是进入“神性创作”,“神性创作”的方式方法因作者的艺术修养、理念、价值观念等区别而不同。常见的“神性创作”方式为冥想、静思、与作品对话等。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号