始于2018年的研究项目“新金石学计划”旨在通过拓片这一中国传统复制方式,重新拓印中国古代石刻和欧洲雕塑,来探索拓片的物质与非物质性,并以此为视角重新审视中国艺术和西方艺术的关系,为艺术的跨时空对话提供新的可能。工作坊分别在意大利威尼斯和中国山东泰山举行,主要通过指导公众学习拓片技术,来帮助他们体验中国石刻和欧洲雕塑呈现的艺术和文化异同;系列展览则分别在意大利威尼斯、比利时布鲁塞尔、布鲁日举办。

在布鲁日的展览结束后,《信睿周报》采访了策展人魏离雅,与这位来自比利时的年轻学者就拓片这种古老的复制手段可能为艺术史、图像学、跨文化研究提供的新视角展开讨论。魏离雅,“新金石学计划”项目负责人之一,伦敦大学亚非学院艺术史与考古系博士,现为中国人民大学历史学院考古文博系讲师,策展人。首先请您介绍一下“新金石学计划”,它的缘起是什么?我2009年开始研究东汉崖墓,之后几年在重庆做了大量的拓片。此外,在2009年到2017年间,我和四川美术学院的张强教授一起合作了一个有关北朝摩崖石刻的项目,也做了大量的拓片。

这两个项目结束后,我一直觉得应该做一个展览,让大家看到这些东西,所以在威尼斯有了第一次展览。那个展览不仅展出了我们的项目,还有来自长春工业大学的设计师20世纪90年代在长春、哈尔滨等城市做的名为“城市记忆”的现代性拓片,有对工业遗产的思考。意大利馆方跟他们合作的好处是可以接触到中国古代艺术,也可以将这些现代的拓片作为一个桥梁,更好地研究一些更深的题材。同时,威尼斯的建筑学院也给我们提供条件成立了一个开放工作坊,可以拓他们收藏的石头——从罗马时代的石棺到巴洛克时期的墓碑,让我们通过拓片技术重新了解意大利的雕塑史。

这是第一次的“新金石学计划”,目的是把这些遗产的不同细节重新组合到一起,创造一些新的有关语言或比较的可能性,所以我们在项目名里使用了“新”字。项目一开始还是比较杂、比较偶然的,后面就按照这个模式继续往下做了,每次都找不同的背景,每次的拓片都更丰富一点。我们通过馆方对展览的需求,也了解了我们收藏的拓片需要增加什么内容。2020年2月2日,我们在布鲁塞尔建立了一个名为“石颂书院”的资料库。

这是“新金石学计划”的一次尝试,将描绘沼泽、树林的中式水墨画和西式石柱的拓片组合在一起。“新金石学计划”工作坊及展览关注了不同主题,比如“八破图”、拓印欧洲雕塑、在拓片的基础上重组和对比中西方艺术等,这些主题之间有什么联系?“八破图”是中国进入现代化阶段的一种新技术,它和城市化、中西方互动有关,也有中国文人的反思——用传统的技术去挑战审美传统对空间的理解,以及对光、凹凸、质感的理解,还有对中国历史和遗产的反思,所以“八破图”本身就是一种革命。

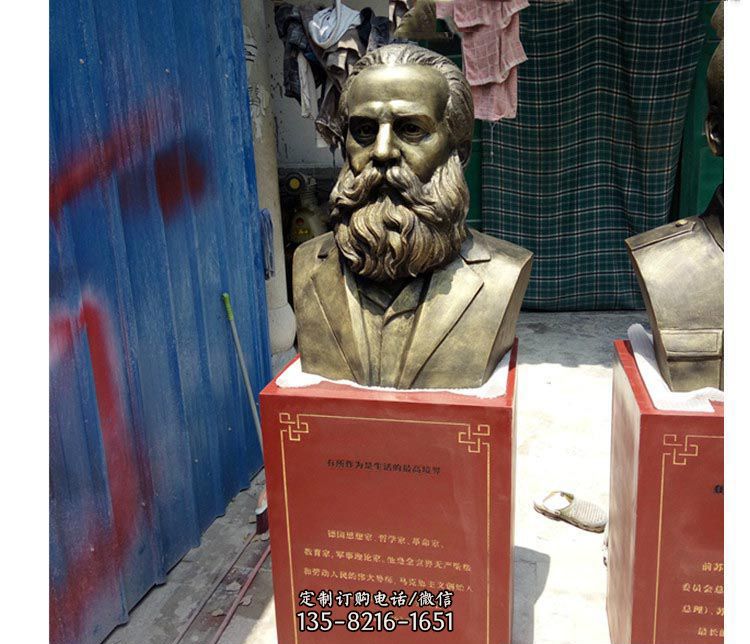

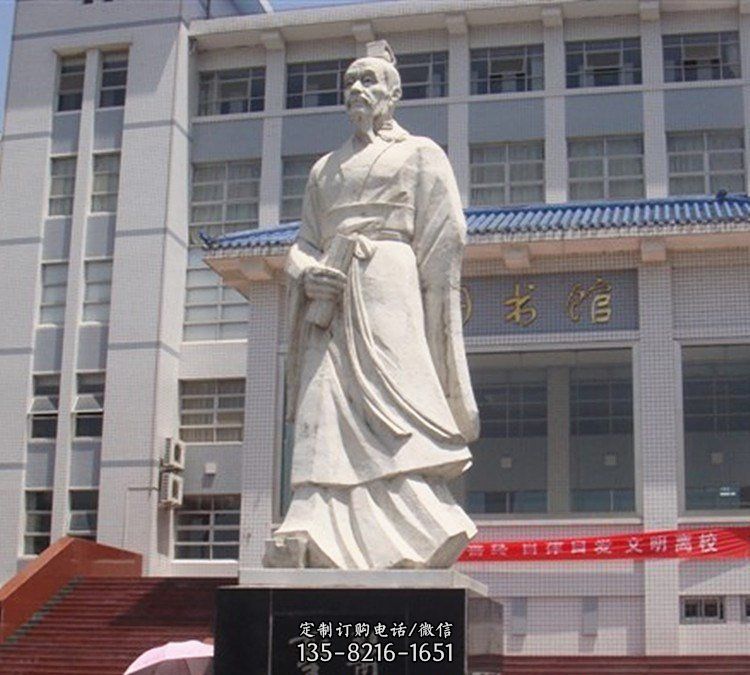

现在我们尝试用拓片去了解西方的雕塑史,也是一种新的态度。在西方,传统的复制方式是石膏翻模,西方对形式的掌握和了解及其古典形式的形成,都是通过石膏像来建立的。我们使用拓片——中国艺术核心价值里的一种基础形式——来看地中海地区雕塑的发展,是一个跨度比较大的尝试。实际上,革命、变化,还有对自己传统的反思,一直是语言、媒体或传播方式的问题。你可以想到的任何一种思想,比如哲学或艺术中所反映的任何文明,首先都要去考虑语言和媒介问题,然后才可以实现对它的表现方式的真正改变。拓印在中国是一种古老的复制手段,它富有质感,给人以视觉的和超越视觉的体验,帮助观者深入物质文化的内部来思考事物。您此前曾提到,拓印是您心目中非物质文化与物质文化的完美结合,拓印中的物质与非物质具体指什么?

物质和非物质文化的边界在不同文化中都是不一样的,它和感知、传承、复制的方式有关,比如西方的建筑和建筑环境,日本的手工艺和理念,中国的文人艺术和士大夫文化等。中国对“非物质文化遗产”的定义里有一个要求——它应该是一个不变的、可以重复的东西。而这个词在西方的定义不能说和中国的正好相反,但是大有不同,即非物质文化遗产应该是一个活的、不断变化的东西。中国文化的另一特点是文人文化地位最高,工艺或物质文化的地位就比较低。

我觉得拓片正好可以在这两个传统之间平衡一下,它为工匠进入文人艺术及文人进入工艺领域都提供了一种机会。刻砚台的人是工匠,但是砚台的背面和四周有很多文人的题记。在书里介绍了17世纪造砚台的一个女文人,或者说女工匠,她的身份介于文人和工匠之间,社会形象也介于男性和女性之间。我觉得拓片是一个比较好的方式,可以弥补我们思想中不应有的“分离”——中国现在特别需要这个。我所说的“分离”主要在符号和材料之间,这种分离可以为整合和联系图像/物体/文献提供足够的自由,但也会危及它们和原生背景之间的联系。

比如洛阳和大同,基本是拆除了现在的城市建筑之后,用水泥重建一些仿古建筑来“复活”古代城市。这是一种对物质文化非常极端的理解——只保留形式,一点都不保留这个建筑的非物质传统,比如对木头、木造的了解等。但在它们之间有很多连接的桥梁,比如拓片技术,通过包括拓片在内的媒介,我们可以去观察一种文化如何被感知、传承和复制,从而触碰到它的核心价值,甚或重新审视、评价我们原本的思考。

所以我对物质文化和非物质文化之间互动的研究不限于拓片,主要关注的还是符号和材料之间的完美结合。拓片通过宣纸将三维原物转化为黑白二维图像,在拓印过程中,今人或能通过感知物质的质地去感知古时原物制作时的时空、手法、匠人精神等非物质信息,但这些感知可能会在这个复制和转译的过程中发生新的变化。您曾多次强调拓印的真实性和伦理问题,这个问题为什么重要?

通过鼓励这样的媒介——一个无法通过优兔、优酷等在线平台,必须有一个人面对面跟你一起学习的媒介,也在鼓励人与人之间的直接教育、传播和交流。它可以教我们怎么尊重文化遗产,让人对物质文化产生“谢赫六法”里所提到的“应物”,即一个画家应该对他要画的物体有同理心。现在很多学者在讨论,认为物质文化中的物品也应该有物质权,就像人有人权一样,这其实和中国的早期宗教及中国的很多哲学观是共通的。在泰山的田野活动中,您关注以佛经为题材的大量石刻,相关拓片也在今年1月于布鲁日举办的“新金石学计划”展览中展示,以佛经、泰山石刻、拓片这一“原物-复刻品-复刻的复刻”组合为例,我们应该如何通过拓片去理解原物、原物背后的社会文化及人与物、人与人的关系?

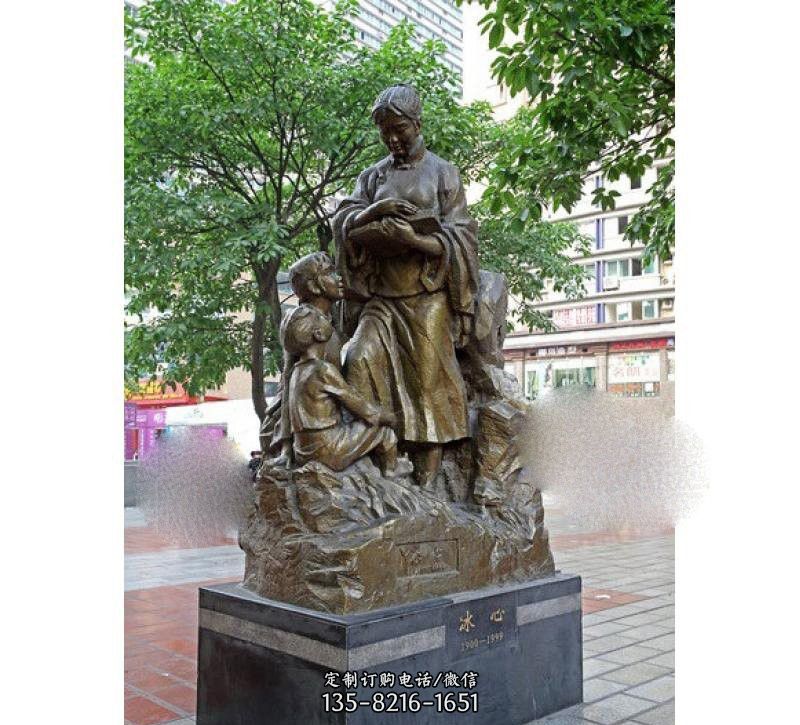

比如我们拿泰山经石峪的拓片到布鲁日做展览的时候,需要给观众一层层地讲解含义:我们必须给观众讲佛经的内容,告诉他们在佛教的背景下复制是一种可以积累功德的方式;然后讲6世纪这部佛经被刻在经石峪是一个奇妙的情况,而拓片正好保留了石刻的质感和大小,观众也可以感受到这种宏伟的感觉;我们还需要解释,6世纪之后在泰山经石峪的各个角落有其他的文人和政治人物来刻其他的东西,这些东西之间又有关系,观众可以穿越几千年的历史去了解同一个主题。

如果只给观众提供一个拓片,没有任何背景的话,观众怎么去感受都行,就像一幅抽象画一样。但如果把一个拓片和其他五六个拓片放在一起,再配上一张地图和当时制造者说过的话,或再配上一本画册,那就不一样了。拓片就是一张纸,就像文学,怎么去找它与其他拓片的文本间性,怎么去建立起一个文本间接关系,也是我们作为策展人的任务吧。在“新金石学计划”中,您还尝试通过拓片对比中国艺术和西方艺术。

比起其他介质,拓片在对比中西方艺术方面的优势是什么?就像用新的目光去看一个旧的问题一样,你用拓片的眼睛去看西方雕塑的发展,会发现一些西方雕塑家没有注意过的问题,比如说轮廓、质感等,同时也会学到很多在中国艺术中被关注的问题,这是一个相互的过程。实际上欧洲也有自己的拓片,但欧洲的拓片是17、18世纪才开始出现的,现在已经很不流行了。

你会发现欧洲的拓片只能用在哥特式墓碑上,因为哥特式艺术是线条性的、平面的,而且哥特式艺术的时代——12世纪到15世纪,也处于古典雕塑和文艺复兴之间——恰好是欧洲艺术更依赖东方艺术影响的时候,是东方艺术对欧洲艺术影响最强烈的时代。所以重拓那个时代的艺术,使用拓片会比较合适,但对其他时代的艺术就不合适了。在布鲁日举办的展览中,您将不同地区的拓片放置在同一组主题下展示,比如法国、比利时和中国等地区的雕刻中均有“幽灵”或“鬼”的形象。我们知道13、14世纪的欧洲接受了很多东方的概念,实际传播中的一些问题在中国比较受关注,比如东西方的关系、丝绸之路等,这是一个方向,因为研究13、14世纪中世纪艺术中的东方影响的学者确实不多。

另外一个方向就是去考虑图像的逻辑,不是说图像怎么从A走到B,而是A和B如何用同一种方式去组合图像,一个很好的例子是“组合动物”,就是用不同动物的身体部分组合而成的新动物或怪物,比如麒麟、饕餮等。现在有一些考古学者对这个现象很感兴趣,他们甚至把这个现象和早期文明联系在一起,比如在美索不达米亚,这种怪物是非常多的,后来美索不达米亚艺术怎么影响到草原动物艺术,草原动物风格和艺术如何影响到中原的青铜器和汉代的动物艺术,又如何影响到欧洲中世纪的动物艺术…不能说“组合动物”的图像形成是从A到B,但可以研究A和B是如何一起逐渐进入同一种视觉语言的。

我们通过拓片把一些看起来没有关系的东西联系在一起,也许会逐渐发现这些东西实际上是有关系的,或者说它们的视觉语言是相通的,这样我们就可以去比较这些视觉语言。刻有一位基督教徒形象的黄铜碑,1387年,比利时布鲁日,蜡拓;石室墓走廊上雕刻的站立人形,四川柑桔梁子东汉崖墓,墨拓;刻有一位贵族女子形象的石板,1327年,法国基耶韦隆,石墨拍印。下一步我想多考虑宋代的图像学,把宋代的图像和13、14世纪的欧洲艺术联系在一起,可能更可信——因为目前我们是把汉代、北朝的东西和13、14世纪的东西放在一起比较,时间跨度有一点大。

我们本来打算今年4月去重庆附近的一个民间博物馆拓那里收藏的1万多件木质门窗。这些门窗的题材非常丰富,有各种各样的民间故事、几何图案和文字样式,可以丰富我们的拓片,也可以把工匠图像带到更偏向文人文化的拓片媒介当中,这在我们解决物质与非物质对比的理想中也是一个很好的例子。另外,今年9月我们在中国人民大学有一个展览,叫“复制的力量”,是中国人民大学考古系和日内瓦大学古典考古学系合作的。

展览的其中一部分是对拓片和石膏像这两种复制方式的比较,接合点是电镀法——可用于复制金银器的一种技术。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号