鲁迅是中国现代史上一位文坛巨匠,他以激励的文笔和深刻的思想赢得了人们的热爱和尊重,在我们的印象当中,鲁迅永远都是一个横眉冷对千夫指的钢铁战士,似乎一直在“呐喊”,由他自己设计封面的第一本小说集名叫《呐喊》。1920年2月,21岁的鲁迅以一等第三名的优秀成绩,获得官费留学资格,赴日本留学。在日本学医期间,鲁迅就萌生了济世救国的思想,就开始了他的呐喊。

但当年在日本,鲁迅一开始选择的是科学救国的道路,他去学医,但并不是为了将来的高收入,而是为了国家,他发现日本的崛起,很大程度上是借助于医学,再加上小时候父亲生病,他就想如果学好了医,就可以救治平时被庸医耽误的病人。刺激、迫使鲁迅弃医从文的原因,一般都会提到著名的幻灯片事件。日俄战争期间,两个帝国主义在中国的土地上打架,日本人抓到了一个中国人说是俄军的侦探,日本人要枪毙他,然后麻木的中国人围观自己的同胞在自己的土地上被外国人砍头,这些同胞面无表情、麻木不仁。

“医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的,所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺。”鲁迅认为救国更重要的是精神,所以他弃医从文了,从此走上了以文艺为职业,以文艺启蒙人、唤醒人、改造人、改造社会的“呐喊”的道路。

鲁迅最初在日本的呐喊声并没有得到响应,这使得他陷入了寂寞和苦闷当中,于是带着一身寂寞回国了。经许寿裳推荐,在浙江两级师范学堂任教,尝试进行教育改革,比如在学校讲生理卫生课,驱逐腐败的教育会会长等,但并不如意。他也目睹了辛亥革命的失败与不彻底,这使得鲁迅知道了革命的重要性。1912年随教育部来到了北京,直到1919年11月,鲁迅都居住在北京的绍兴县馆,先是住在藤花馆,后移居补树书屋。这时的鲁迅有着雄心壮志,但没有人可以交流,只能用收集古董、抄写碑帖、读读佛经来消磨时间。

这时的鲁迅,经历了人生的酸甜苦辣,学习了古今中外的知识,参加过革命,经历过改朝换代、世态炎凉,熟读典籍,经史子集装在心中。这时的鲁迅就像武侠小说写的那些练成了绝世武功的大侠一样,在山上修道,功夫特别高,但功夫高有什么用,时代已经发生变化,浑身的本事,没有用武之地。但恰好这时的中国发生了一场轰轰烈烈的新文化运动,一场文学革命已经在中国开始了。这场文学革命给怀揣梦想的鲁迅先生提供了展示抱负的舞台。1917年,《新青年》的编辑钱玄同叩响了绍兴县馆补树书屋的屋门,请鲁迅投稿,一开始他婉拒钱玄同的约稿:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。

现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”从这时起,鲁迅动笔写了最初的一篇《狂人日记》,在“铁屋”中发出了振聋发聩的“呐喊”之声,并一发不可收,成为新文化运动的主将。应钱玄同之邀,1918年4月2日,鲁迅创作了中国现代文学史上第一篇白话短篇小说《狂人日记》,刊于同年5月《新青年》月刊四卷五号。

《狂人日记》描写的是一个迫害狂症患者的心理过程,狂人出身于封建士大夫家庭,深受封建礼教的压迫,造成了对社会的恐惧心理,他认定现实是个吃人的世界,而他自己正处在即将被吃掉的危险之中,半夜起来查看历史,却看见满纸都写着吃人。其用意就是告诉大家,在满纸仁义道德的历史中其实全部都写着“吃人”两个字。好友许寿裳曾说,《狂人日记》这一篇小说不得了,那真是石破天惊,就好像在中国上空打了一个霹雳一样,整个天幕好像被撕开了,从此现代文学的新时代到来了,而鲁迅本人也一发不可收拾。先后写了十几篇文章,合起来做了一本书叫做《呐喊》。

这个《呐喊》不仅是鲁迅一个人的呐喊,也是同路人的声音,同路人的姿态,是整个时代选择的姿态。鲁迅是真正的呐喊者,这个呐喊是为他人,也是为自己,为了自己不能忘却的寂寞和悲哀,慰藉那些在寂寞中奔跑的一代人,希望为他人、为这个时代、为这个国家带来光明和力量。作为一文化战士,鲁迅每时每刻都在战斗着,但是鲁迅战斗并不是面对面地与敌人交锋,他认为在战场上与敌人进行肉搏战术,只是有勇无谋的武夫行为,对待敌人要采取有勇有谋坚韧的战术。

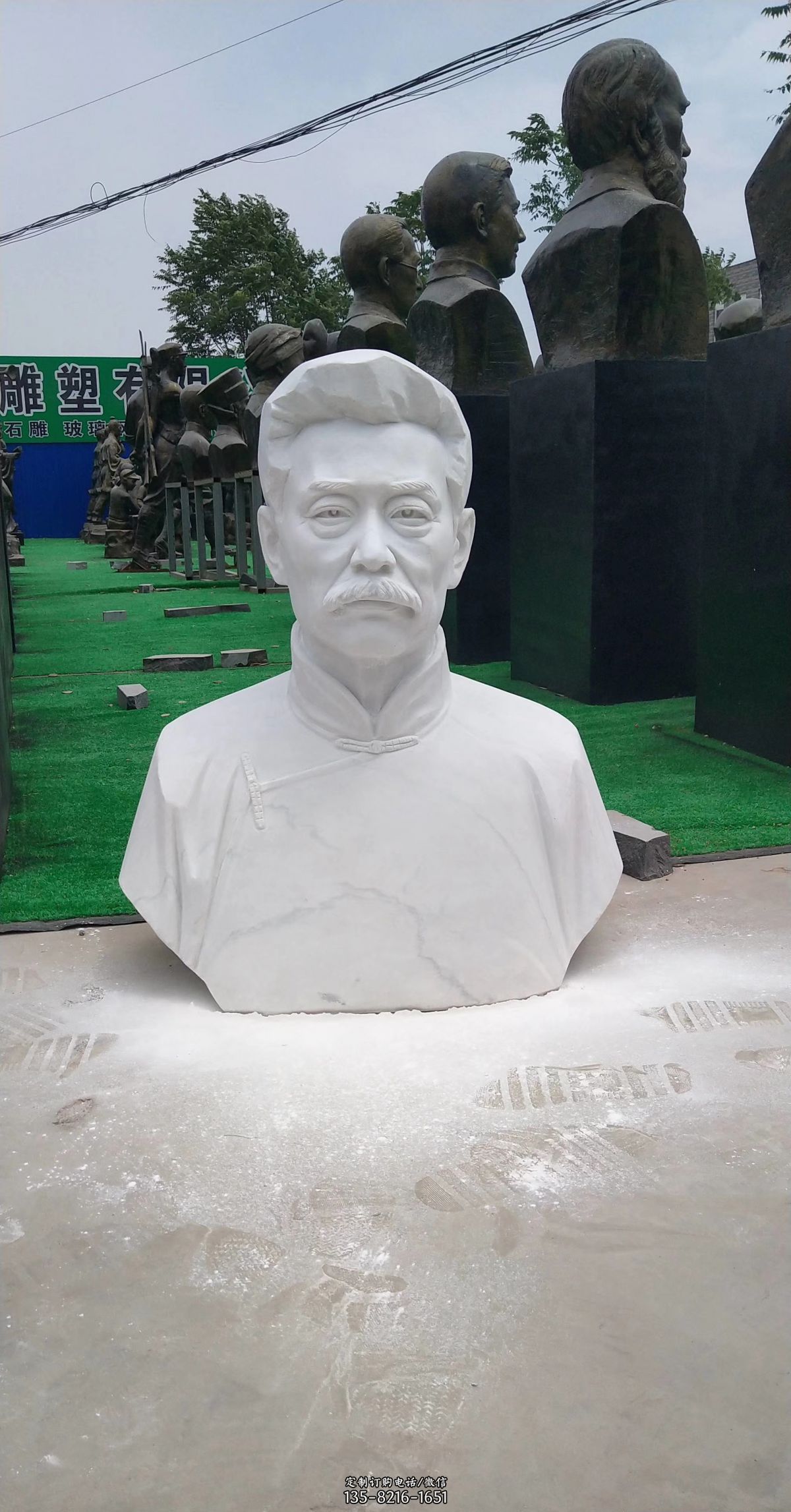

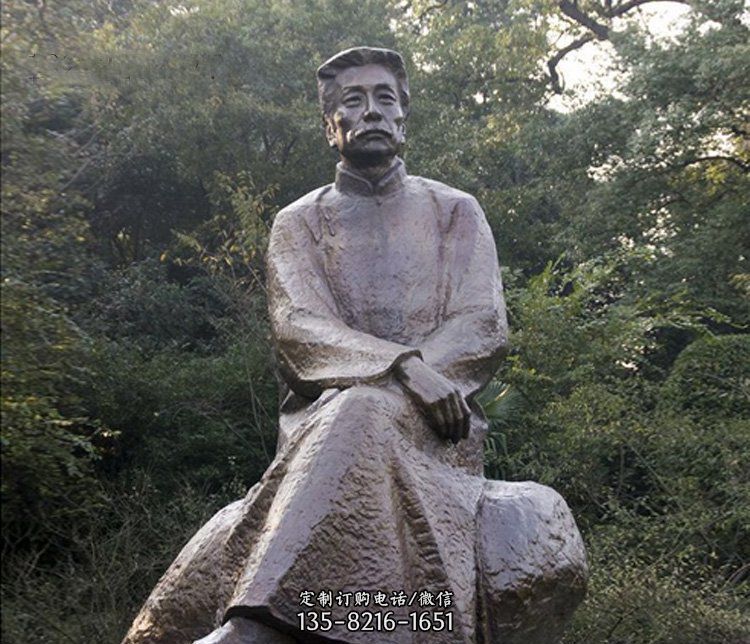

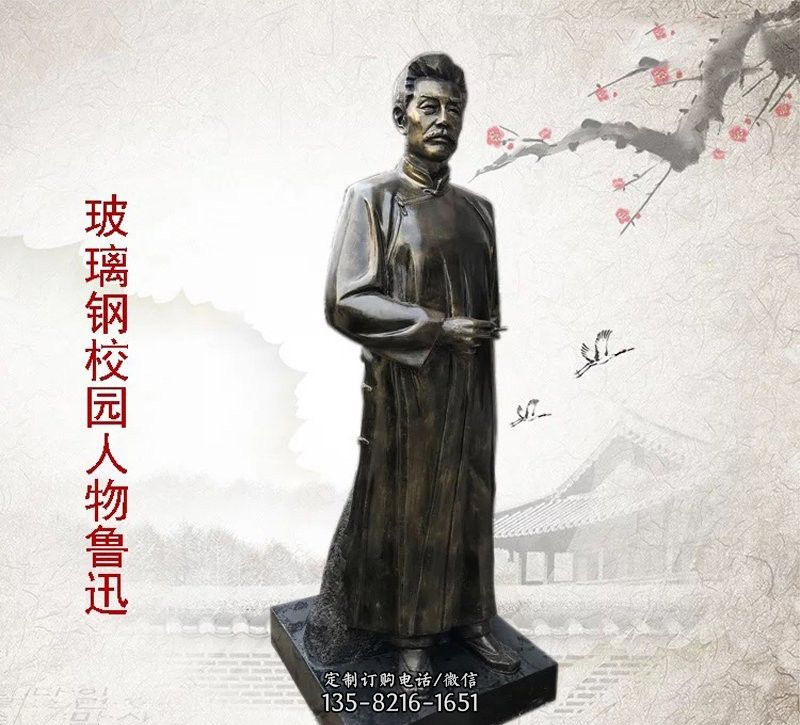

鲁迅说过战士的生命是最宝贵的,他还说过革命不是让人死,而是让人生。所以他通过“呐喊”来唤醒人们,以一个思想者,一个思考者的身份通过“呐喊”来助阵,助威,帮忙。据此,我们“中国现代文化名人蜡像艺术展”中的“鲁迅蜡像设计”也是主要呈现鲁迅“以文战斗”的“呐喊”形象:鲁迅正在“铁屋”中创作,背景是他的大量杂文、小说的书影及一些关于小说主角的插图。“真正的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”这不仅是一种文学上的描述,也是我们想呈现给观众的鲁迅形象。

1918年,鲁迅在《新青年》杂志上发表了短篇小说《狂人日记》,第一次采用了鲁迅这个笔名。”鲁迅回答说,用这个名字的原因之一,是取愚鲁而迅速之意。他认为,自己比较笨拙,无论做学问或者干事情,效率比不上天分较好的人。在这种情况下,只有更加勤勉,才能在一定时间内,收到和别人一样的效果。据考证,鲁迅一生用了140多个笔名,这在全世界的文化史上是罕见的,鲁迅用的笔名之多,也说明了当时的中国如何的黑暗。

仅1932年到1936年这几年间,鲁迅就用了80多个笔名。他认为在当时的中国用真名进行文化战斗,那肯定在中国就无法生存了。他主张同国民党进行韧性战斗,要讲究策略,用假名写文章,这样,就能够真正同国民党反动派战斗到底。’”这怪腔怪调的歌声从鲁迅的屋子里传出来,人们不禁吃了一惊:先生是从来都不赌钱的呀,怎么今天忽然和赌钱的混在一起了?原来鲁迅先生正在写作《阿Q正传》,当写到阿Q赌钱一段时写不下去了,因为鲁迅是不会赌钱的,他简直无法描写这个情节。

鲁迅就找来了一个名叫王鹤照的工人,此人对绍兴戏和平民生活非常熟悉。王鹤照将押牌宝和推牌九的方法以及赌钱时的情景,津津有味地讲给鲁迅先生听,并且还得意地哼起了赌钱时唱的歌曲,绘声绘色,好不热闹。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号