雕塑,又称雕刻,雕塑家运用雕、刻、塑三种方法把可塑材料转化为艺术品。当雕塑与人像结合时,就可以称之为“雕像”了,说起雕像,大家免不了想起西方的“大卫”、“维纳斯”、“思想者”,反观中国,要在历史长河中找雕像,似乎一下子反应不出来有哪些艺术品。古埃及的雕像巨大无比,冷峻稳重,但雕像与人体相比显得很僵硬,制作雕像的目的似乎是为了用坚硬的物质来代替脆弱的生命,即追求“永恒”;

古希腊的雕像早期受古埃及的影响,但后续就有了自己的特点,在人体比例和肌肉质感方面都十分接近真实的人体,可见他们追求“真实”;反观古代中国,除了原始社会时期留存下来那几个颇有生趣的陶像以外,剩下最具艺术价值的雕像无非两类,一类是兵马俑、汉代陶俑、唐三彩俑这样的明器,“俑”创造出来是代替活人殉葬的,即用于“陪葬”,而另一类是石窟佛像,即用于“传教”,可见古代中国人并不是从艺术的角度去创造雕像的。

新中国成立以后,雕像艺术方面大家都还在学习西方的审美,要追求“逼真写实”的时候,吴为山却是承继了中国古代精神,创造出了“写意雕像”,他所创作的一系列历史名人雕像真的是“形神兼备”。欣赏者不需要看雕像的名字,也能从形象上看出来这是谁。吴为山发挥了雕像的最大作用,他既用坚硬的材质代替了脆弱的生命,又把人物的精神、气质、情怀凝聚在一处,这使得后代的欣赏者能够从雕像中读懂古代的人物,这样就实现了中华民族精神和文化的传承。

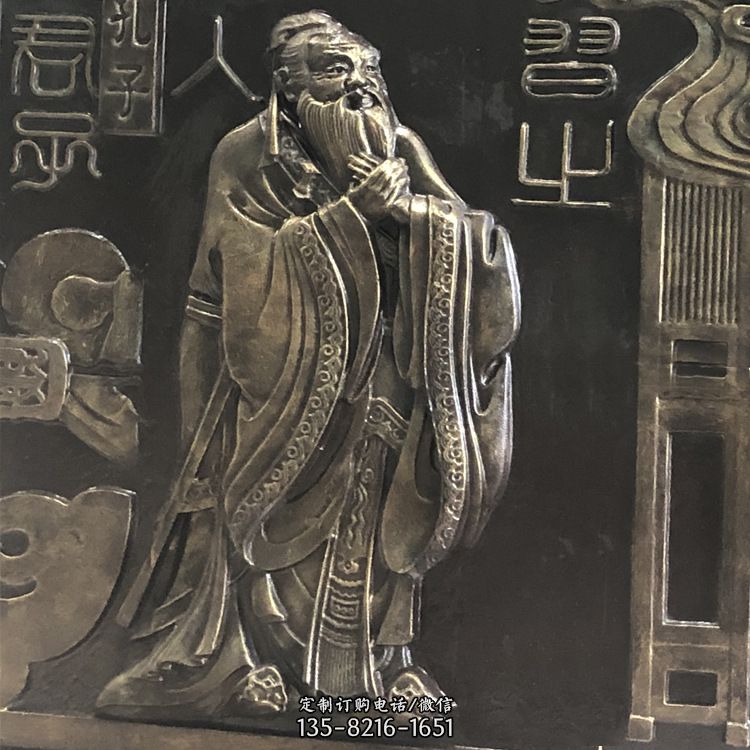

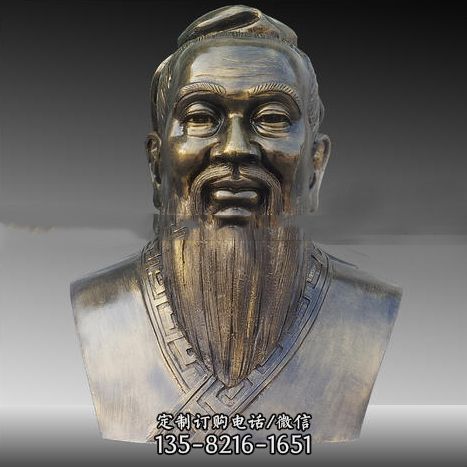

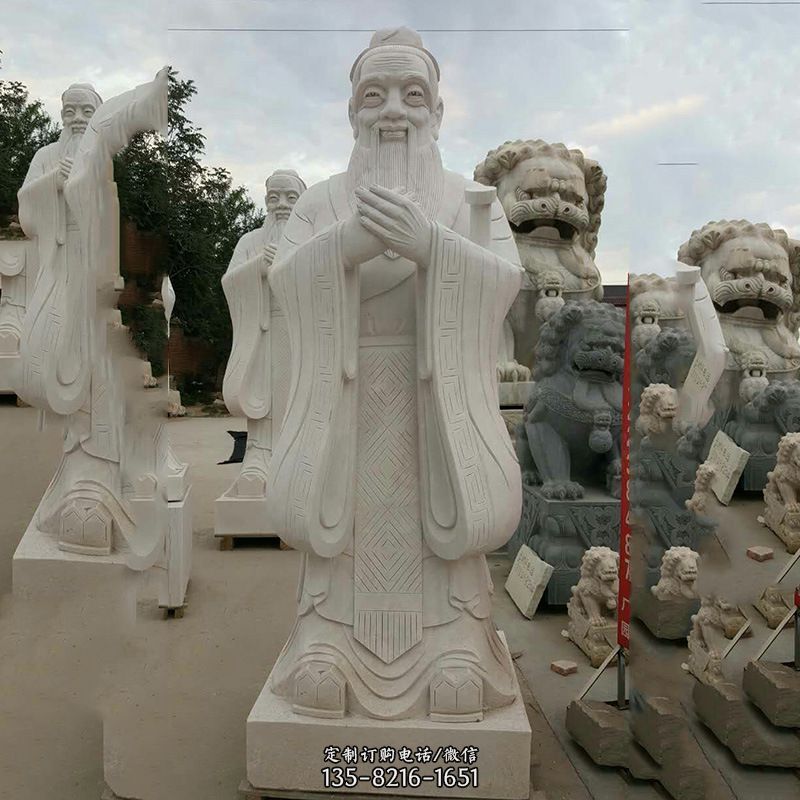

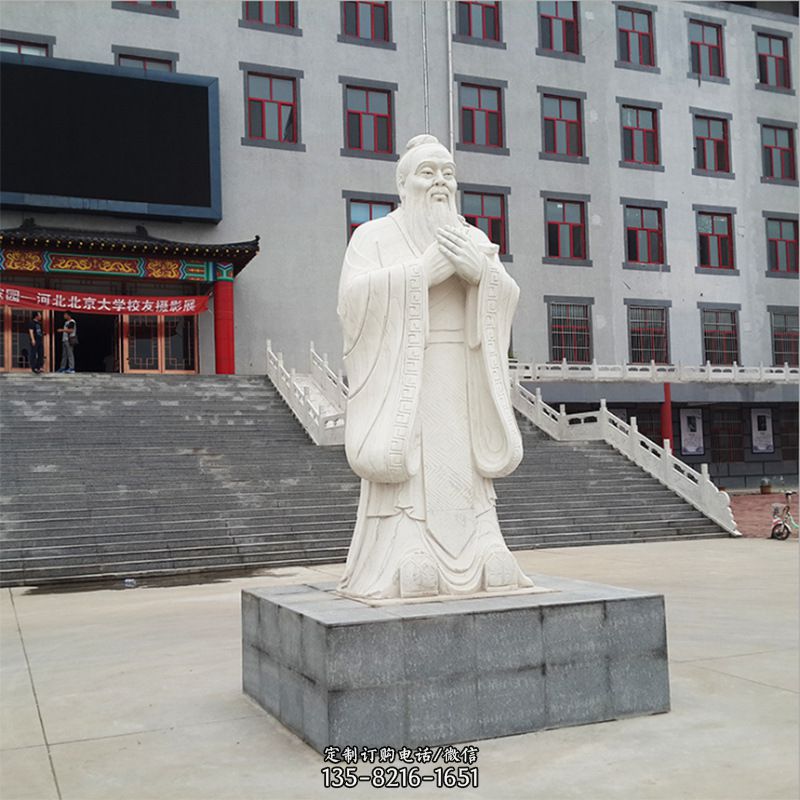

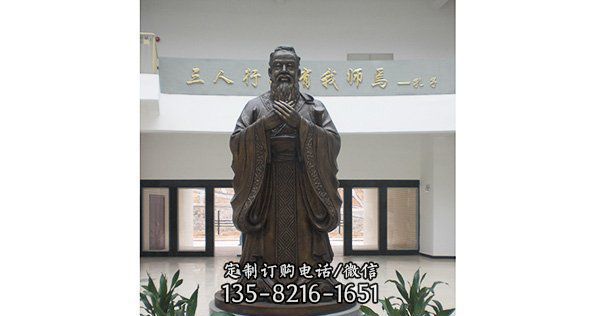

高7.9米,石头基座高1.6米,总高为9.5米,2010年作。国学大师饶宗颐先生特地为塑像题写“孔子”二字,铭刻于底座。’这位伟大的圣人,先知先觉,似乎预见到2500年后,中华大地政通人和,河清海晏。今天,孔子塑像立在了国家博物馆的广场,他祥和、宽厚、智慧、大度。”首先从“形似”的角度来谈,吴为山应该是有参考孔子画像的。“身材伟岸,方脸阔耳,面带微笑,束发右衽,叉手行礼”,这是我们熟悉的孔子形象,而吴为山超越画像的地方在于孔子的面部神态——孔子周游列国历经沧桑,所以吴为山雕塑出有纹理有沟壑的脸部肌肤;

但孔子从来没有因为“历尽沧桑”而抱怨过什么,相反是“知其不可而为之”,吴为山雕塑出微笑的面容来表现孔子的这种信念感与践行仁道所获得的幸福感,雕像眉骨和颧骨耸起,眼神温和地投向下方,每一个看见雕像的人都会如沐春风。虽然孔子喜好礼乐和诗文,但并非文弱书生,他的父亲叔梁纥勇武得可以力抗城门,他自己也曾任鲁国司寇,所以他是个既温和又有威严的人,《论语·述而第七》就有相关的话语:

吴为山这个《孔子》雕像,整体厚重,线条刚硬,就连衣袂也不考虑写实,处理成直线条,这能显示出孔子的威严庄重,再配合上彬彬有礼的肢体语言以及温和微笑的面容,孔子的气象就出来了。吴为山没有见过孔子,但他根据自己对孔子的了解创作出这样的雕像是十分厉害的。当年司马迁是读完了整部《论语》才用一句“‘高山仰止,景行行止。’虽不能至,然心向往之”来评价孔子,但我相信,所有经过这座雕像的中国人,即使没有读过《论语》,也能与司马迁一样油然而生一种敬意和亲近之感。这就是雕塑的力量,不需要通过语言,而只用眼睛和心灵,就能实现不同时空的交流。

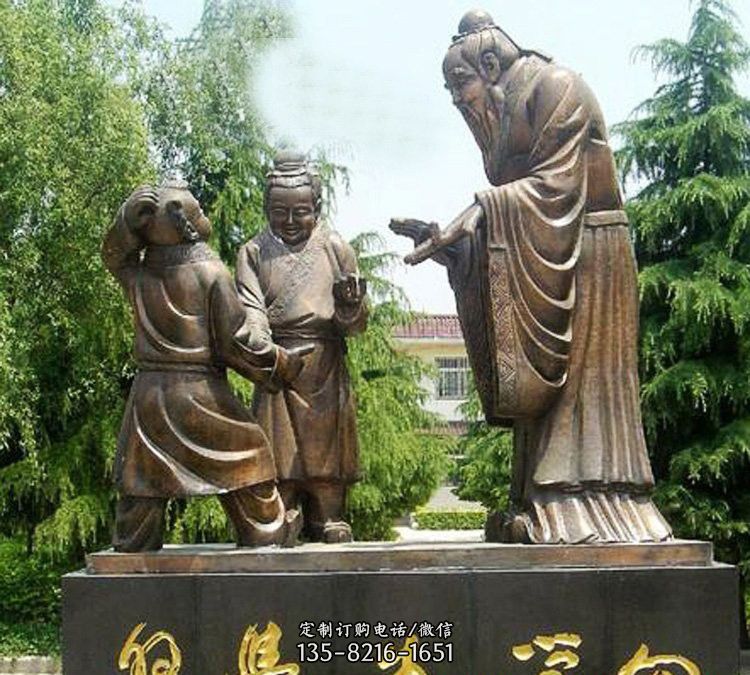

《史记·老子韩非列传》记载,老子“居周久之,见周之衰,乃遂去。’于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。”经中有云“反者道之动”、“周行而不殆”,这些都表明了老子认为道体是恒动的。夫物芸芸,各复归其根”,这表明道体是静止的,或者说道体在变动性中是稳定并蕴含法则的。函谷关前,紫气东来,光华东射,仙风道骨的老子骑在青牛上,牛老人老,修行到了犹如枯木的地步,他低着头,长髯垂胸,牛却仰头举目,都没有回望。

远观,青牛正摇首扭躯,奋力前行,老子亦衣袂飘飘、奔尘绝逸而去;“来似雷霆收震怒,罢如江海凝青光”,我曾作诗记曰:悠悠间,如紫气东来,仙翁飘然,青牛蹄迹,不见踪影,唯恍唯惚兮,塑形以记。老子的家世不可考,生卒年不详,我们只知道他姓李名耳,字聃,活动在春秋末期,曾经做过周王室的图书管理员,是个高阶知识分子。艺术品的名字叫“紫气东来——老子出关”,对应的是老子人生履历中最精彩的一节:春秋末年,天下大乱,老子打算弃官归隐,于是骑着青牛西行,到达函谷关时,受关令尹喜之请写下了《道德经》。

先解释一下什么叫“东来”,周王室有两个为人熟知的都城,一个是位于关中平原的宗周镐京,一个是位于洛阳盆地的成周洛邑,连接这关中平原和洛阳盆地的咽喉要道叫“崤函古道”,函谷关就在崤函古道之中。我们推测老子的行动路线应该是从洛阳盆地出发,经过崤函古道准备进入关中平原,在函谷关的时候因著书而停留了一会儿。以函谷关的地理位置为定点观察,洛阳盆地在东方,所以叫“东来”。再解释一下“紫气”,主要是西汉刘向的《列仙传》中记载:

“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也。吴为山作为创作者已经分析得很深刻了,我作为欣赏者,只谈一点:这个作品“人”与“牛”的状态呈现,超越了同类题材的艺术作品。因为吴为山在创造雕像之前也有先画底稿的这一举动,所以此处除了雕像作品,我也拿绘画的作品来作对比。有的传统版画把老子形象儒家化,身板厚实,相貌方正,毛发整齐,乍一看倒像是孔子;

而有的绘画把老子形象神仙道教化——穿上黄色里衣,一手捧八卦,一手持绢扇,这未免与老子应有的气象不符合;还有一些老子骑牛的绘画,也未能尽其意,把牛和人都画得皮肤光滑,似乎是得道升仙一般,脱离了历史真实。而老子雕像也有很多种类,有的身材伟岸金光闪闪,有的宽袍大袖胡须飘飘,还有重达258吨的世界上最大的老子雕像,可惜的是这雕像仍然还有神仙道教的味道。

吴为山的《紫气东来——老子出关》雕像则没有一点神仙道教的因素,给我的感觉就是一个静默的、瘦弱的老者正骑着牛缓缓前进,牛扭头看老子,老子佝着背微伸脖子去看牛,牛与人对视这刹那间的动作,构成了一个稳定又富有流动性的画面。“道可道,非常道,名可名,非常名”,老子的智慧是难以用语言表达清楚的,是以其他老子雕像,或竖起食指作讲学状,或神情倨然威仪十足,都恰恰是不得“道”的表现,流于外表。

吴为山将老子的后背塑造得有点佝偻,那么在视觉上老子的前胸就有了空间,所谓“心行处灭,言语道断”,这才是智者的形象。我很欣赏吴为山这种塑造老子的方式,他的另一个老子雕像《天人合一》就是把老子的身体部分做成中空,内刻《道德经》,获了卢浮宫美术展的金奖。2015年起在家自学国学,2018年至今师从上海交通大学杜保瑞教授学习中国哲学,现师从岭南学者雍平老师学习古文创作与文字训诂。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号