就是新时期以来,一些新材料不断出土,尤其是来自日本方面的,这样很多“定论”都会松动。因为鲁迅的名文《藤野先生》,自建国以来就是我们中小学教科书的固定篇目,这也让只是日本普通教师的藤野先生——藤野严九郎,成为当代中国人最熟悉的日本人之一,据说知名度还超过大众明星福原爱——前些年网上还有热帖,讨论“最好的日本人是藤野先生,有悬念么”,各种回复都挺好玩。其实,藤野先生在他自己的故乡,在当代的日本,同样很有名。

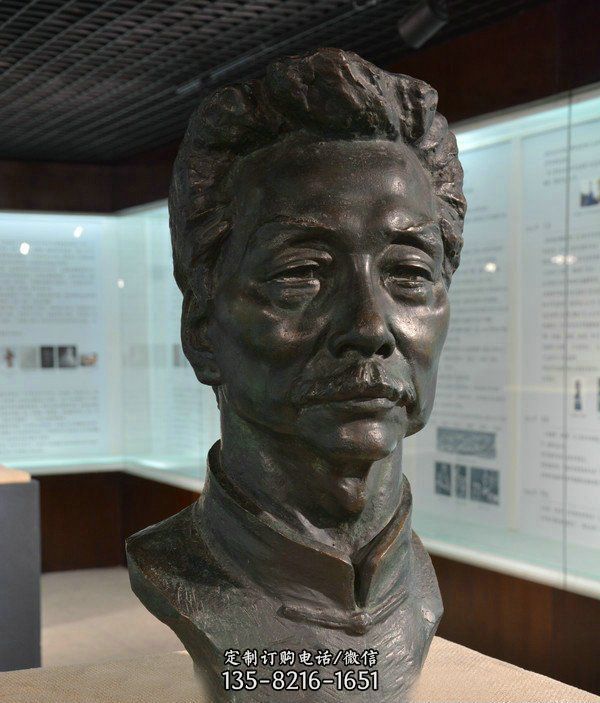

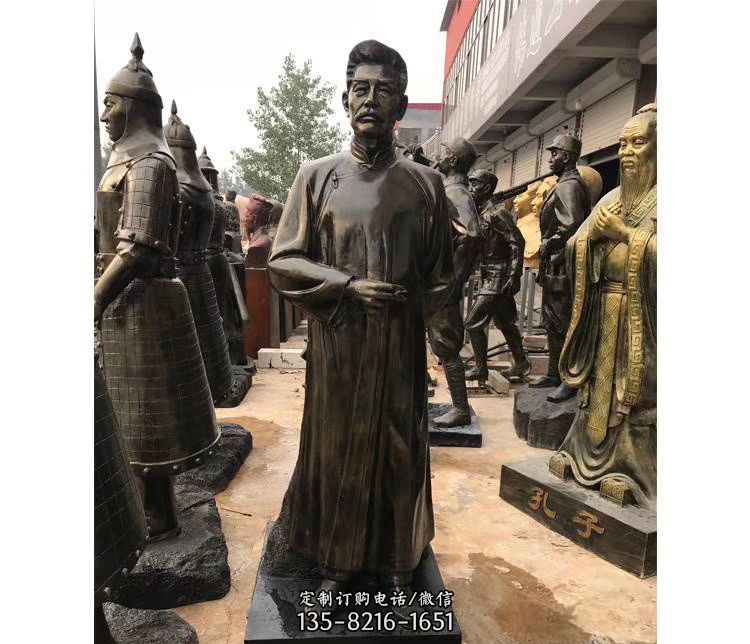

只因为,鲁迅的那篇名文《藤野先生》自1970年代开始,就一直都是日本高中教科书课文,可谓有口皆碑。现在的日本名校东北大学校园内,还有他专门的雕塑,更别说他在日本福井老家甚至还有纪念馆之类的。他本是个“到处潜悲辛”的小人物,连教个书都要遭无情辞退,不料临去世前因教出鲁迅而成为国际名人,这也是造化弄人之一端吧!说起来,藤野先生身上,倒也应证着一句中国古训,“交友以自大其身,求士以求此身之不朽”。只是,听一位来自早稻田的日本友人说过,对待《藤野先生》这篇文章,中日民众唯一的不同点在于,绝大多数日本人是把这篇回忆散文当“自传体小说”看的。

“小说”者,道听途说之虚构也,就是认为并非全部事实,就是认为鲁迅“夹有私货”,查证起来很多虚构。比如,日本学者斤斤计较一五一十地考证,说当年鲁迅到仙台报到时间、“日暮里”车站时间等等,都对不上云云,据此认为是“再创作”。他们更认为,经过多年查阅所有档案后,发现当初教室里那个刺激鲁迅弃医从文的“幻灯片事件”,从没放过云云。这些日本学者们的潜台词,貌似践行“求真第一位”的学术理念,其实心态很微妙,有的甚至可以说是不怀好意。这手法,和他们很多历史考辨相似,差不多就是釜底抽薪,是要深文周纳地要抹煞《藤野先生》文中,那种对日本军国主义批判的合理性。

文学作品,多有艺术加工,或记忆有出入,是无比正常之事,和“虚构”是两回事,所谓“事或所无其理必有”,多简单的文学理论常识啊!而且,在这则师弟子故事中,我最感兴趣的,始终还是鲁迅与藤野先生的真实关系。我们知道,鲁迅去世前写作《藤野先生》,一些表述确实是有意带点“滤镜”的,正如《朝花夕拾》诸篇也只挑拣美好回忆谈一个心理。他说,这些都是“残存的旧梦”,置身“旷野的黑夜里”,是不忍稍加打破的。中国人民大学文学院有位女副教授名为吴真,很青年的学者,向以研究中日文学闻名。近年,她出了一本新书《勘破狐狸窗》,专谈近现代中日间的人与书,颇受读书界关注。

昨天买来一看,不料开篇就是谈鲁迅与藤野先生的,有意思。1,藤野先生可能并不喜欢青年鲁迅,甚至有所不满,只是多年沉默。他们之间,仅相差7岁,其实是同龄人,都是铁汉子直心肠,有所误解很常情常理。比如,《藤野先生》开篇,鲁迅讲述在仙台的烦心事,说“一位先生”几次三番三番几次地要求他们搬到别处,让鲁迅不胜其烦,而这位先生后来我们知道,其实就是藤野先生,鲁迅是很含蓄地表达过当初的不满。再比如,在鲁迅之后,藤野先生其实还陆续教过10几个中国留学生。

唯独鲁迅,那位惦念他最深、成就也最大的伟大作家,是违背了“将来照了相寄给他并且时时通信告知近况”的诺言的。藤野一生把承诺看得格外重要,如此以来或许真耿耿于怀过,这个未经明证的解读,符合他的生平性格与为人理念。研究著作《东洋的幻象》一书,曾讲过藤野为人是如何“一根筋”且如何看重承诺的:藤野当场就发飙怒斥,还说“不遵守约定的人,将来一定一事无成”云云!可想而知,鲁迅的行为在他眼里,是何等的不够“尊师重道”。可是,“混得不好不好意思和老师联系”,这种中国人特有的情结,大概鲁迅也不能免,才才导致他迟迟不敢去主动联系恩师。

这一点微妙且忸怩的心理,只怕日本人是不大能感知的吧!早期的他们,师生间应该是有误会的,此外还有一些细节上的解读,也可以看出端倪。2,按一般说法,当鲁迅病逝前夕,遭辞退而回到老家行医的藤野先生,听说老学生成为大文豪了,对着来客挺默然,使人以为当初对于不声不响、成绩一般的青年周树人,老师藤野没什么印象。后来的藤野先生,只怕不是记不住这个外国学生了,而是故意那么撇清,用意在不想沾名人的光。

即便这人是他老学生,即便听说老学生至死把他照片挂在墙上后,真是感动极了。藤野就是这样的人,吴真女士形容其性格有点像“孔乙己”。其平生就是低调又坚持的,不爱出风头又时刻坚持自身理念。从现在的材料看,还有这么一件事,完全可以看出藤野先生的性格何等执拗:去世前一天,这位72岁的老人,冒着酷暑的夏日,而且还是空袭的时分,骑自行车出诊时,竟还是全副武装,不惜全身冒汗也非得穿上全套和服正装,这让周边人都感到错愕。

其实,爬疏史料,现在能知道的,还有一件事,是比较有意思的。如今已知的是,1920年左右,藤野先生经过友人介绍,一度准备前往中国,到北京大学教书。那时的北大,颇为稀缺医学教授人才,他刚好碰到这个机会,只可惜最终因故才是未能成行。而那个时间点,鲁迅不仅长居北京,而且就在北大兼课。那年在仙台,一别之后,他们再没见过面,也没通过信。鲁迅成名后,也是约去世前5年,曾经设法专程联系过老师。

1931年前后,他托日本友人到仙台母校,打听藤野先生下落,被告知此人早已离职也无联络方式。这个美好的中日师生故事,其实还有一个最造化弄人的结局,令人不忍讲述:据复旦名教授邵毅平《东洋的幻象》一书可知,藤野先生的长子,也可以说是鲁迅的校友,后来同样毕业于东北医科大学。战争期间,他应征入伍,“活跃于南方”,1945年病逝于广岛陆军医院,似乎是负伤导致的。藤野一生对中国友好,养的两个儿子每天早起都要朗诵中国古文《孝经》一遍,才准许吃饭。

如此好人如此师生,却换来如此悲剧落幕,难道还不够悲哀与讽刺吗?

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号