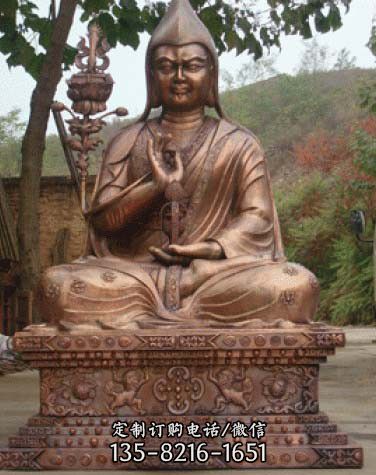

2021年12月9日,咸阳洪渎原墓葬考古新发现新闻发布会上,在成任墓地中编号为M3015的墓室西北角发现的2尊金铜佛像,引起学术界与广大爱好者的关注与质疑。在没有得到最后定论前,我们来先认识一下,现已知的带有纪年的最早的单体佛像。这是佛教从印度传入中国400年后制作的,是中国已知最早的有年代的佛像。它高约16英寸,是那个时代幸存下来的最大青铜雕塑之一,并在当时使用复杂的技术铸造。

虽然它显示了古代犍陀罗艺术的风格影响,但中国特色使这座雕像成为中国佛教艺术发展的重要里程碑。公元二世纪,来自印度次大陆的佛教僧侣开始将佛教经典从梵文翻译成中文。但直到公元220年汉朝灭亡后,佛教才在全中国普及。宗教结束了社会各个阶层的痛苦循环,这在这个社会和政治动荡时期可能特别有吸引力。铭文将此雕塑归因于后赵,一个由来自中亚的非汉族人在四世纪上半叶控制中国中原建立的北方国家。

国家的统治者将印度僧侣佛图登视为他们扩大领土的主要宗教顾问和军事顾问。这些非汉族统治者为了拜佛祈福,委托修建大型寺庙、修建石窟、大量制作佛像。佛图登可能启发了后赵的第三任国王石虎,委托制作了这样的雕像。公元338年,即此佛出世之年,石虎攻陷中原四十余城。公元338年的佛陀与犍陀罗的雕塑有着相同的风格元素,犍陀罗主要位于现代巴基斯坦的一个地区。学者们推测,小型雕塑连同佛经和绘画被带到中国,启发了那里的艺术家。

关于第一批佛像的创作时间和原因存在重大争论,它们很可能比这部作品早几百年。很少有早期佛像刻有日期,这使得这尊罕见的佛像对早期佛教艺术的研究非常重要。最早的佛像来自印度中部的马图拉和印度西北部的犍陀罗。作为一个与希腊和罗马世界有着密切联系的国际大都会地区,古老的犍陀罗连接了欧洲和亚洲之间的贸易路线。犍陀罗艺术展现了东地中海艺术的回声,并波及到中国。中国特色使这座雕像成为中国佛教艺术发展的重要里程碑。该人物的排列,双腿交叉在均匀垂褶的长袍下并放置在矩形基座上,可能模仿了通过丝绸之路带到中国的中亚原型。然而,这尊佛陀重叠的、向内的手掌是从中国正式的恭敬姿态中采用的。

他的脸庞、发型、长袍和宝座也根据中国人的喜好进行了改编,以吸引当地的信徒,尤其是他迷人的微笑和去除了胡须。底座背面的残缺铭文表明这座雕像属于后赵,一个由游牧民族在河北建立的王国,最终控制了中国北方的大部分地区。正是在这个王国里,佛教在成为少数宗教数百年后成为国家支持的、广泛传播的宗教。它的底部和头部的洞证明这尊佛陀缺少了它的某些部分。大约在同一时间生产的其他中国青铜佛像提供了关于这座雕塑在其原始荣耀中的样子的线索。

后脑勺的方形突起很可能支撑着一个光环,象征着佛陀的成道。头顶的洞里可以放一把阳伞,这是一种常与皇室联系在一起的吉祥象征。底座前部的三个孔可能固定了一朵莲花——也象征着开悟——和一对狮子。与王权、力量和权力相关的狮子是佛教最强大的象征之一。该雕塑的大部分表面都使用一种称为水银镀金的技术进行镀金。它的尺寸使其成为当时最成功和最昂贵的幸存产品之一。

在火上加热会使汞蒸发,释放有毒烟雾,并使金结合在表面上。然后用坚硬、光滑的金属或石材工具打磨这个金色表面,使其更闪亮、更紧凑。2010年的一项研究表明,公元338年的佛陀是使用块模技术用含铅青铜铸造的。在块模铸造中,首先由物体制成粘土模型,然后根据模型创建粘土模型。模具被切割成多个部分,这些部分围绕核心重新组装以形成用于铸造的模具。这尊佛像是中国已知最早的有年代的佛像,底座上刻有公元338年的铭文,距佛教从印度传入中国约四百年。

这尊佛像最初来自一个祭坛,曾经坐在一个平台上,并装饰有一个华盖和两个光环。它是公元四世纪保存下来的最大的青铜雕塑之一,当时中国的佛像深受现代巴基斯坦、阿富汗和印度古代犍陀罗艺术的影响。中国特色使这座雕像成为中国佛教艺术发展的重要里程碑。这个人物的排列,双腿交叉在一件均匀披着的长袍下,放在一个长方形的基座上,可能是仿照通过丝绸之路带到中国的犍陀罗原型。

然而,这尊佛陀重叠的、向内的手掌是从中国正式的恭敬姿态中采用的。他的脸庞、发型、长袍和宝座也根据中国人的喜好进行了调整,以吸引当地的信徒。社会和政治的混乱以及北方游牧民族的入侵,促使佛教在各族群中迅速传播,他们都寻求精神上的解脱和更好的来世。底座背面的残缺铭文表明这座雕像属于后赵国,一个由游牧民族在河北建立的王国,最终控制了中国北方的大部分地区。正是在这个王国里,佛教在成为少数宗教数百年后成为国家支持的、广泛传播的宗教。

这座雕像是由一位僧人委托制作的,他可能是印度著名僧人佛图登的外国弟子。他被后赵统治者视为一位神奇而受人尊敬的大师,并在他们扩张领土的运动中担任主要的宗教顾问和军事顾问。这些非汉族统治者为了拜佛祈福,委托修建大型寺庙、修建石窟、大量制作佛像。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号