汉末群雄中,曹操和袁绍交集是比较多的,他们一同朝廷为官,一同力主诛杀宦官,一同举起义旗讨伐董卓,好似一对好“基友”,但很快二人就分出高下,分道扬镳。《三国演义》第五回之前,在当时曹操已然是三十多岁的中年人了,但做起事来总有些毛毛糙糙,他当面耻笑过大将军何进,没有筹划周密就贸然去刺杀董卓,差点儿命丧当场,这似乎与后来那个叱咤风云的大枭雄不怎么搭边。

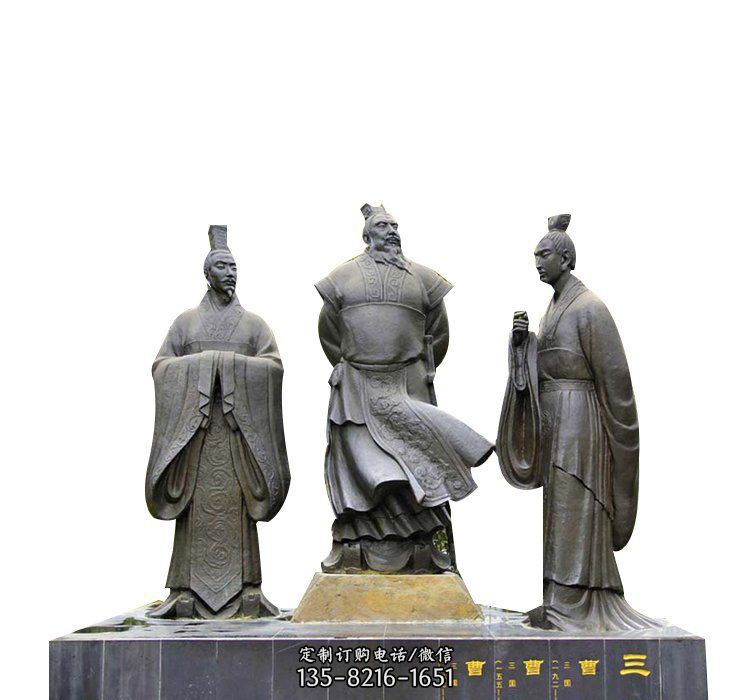

不过,英雄都不是生就的,而是在人生的起起落落中锻炼出来的。第五回“发矫诏诸镇应曹公,破关兵三英战吕布”,给读者呈现了一个低调冷静、礼贤下士的曹操。董卓专政引起众多大臣的不满,曹操自告奋勇刺杀董卓险些当场败露,走投无路奔回原籍,募义兵,发矫诏,作檄文,竖起“忠义”大旗讨伐董卓,十七镇诸侯起兵响应。讨伐董卓联盟的形成,曹操头功一件,赢得了较高的威望,人生迈上了新的台阶。十七镇诸侯加上曹操一军组成联盟,曹操作为发起者,当盟主是合情合理的,但他却极力推荐袁绍做盟主。

曹操是有自知之明的,虽然祖父、父亲也曾官位显赫,但毕竟是宦官之后,腰杆并不是很硬气,众诸侯也不是很看得起他。袁绍则不然,袁氏是名门望族,所谓“四世三公,门多故吏,汉朝名将之裔”,在朝廷有很高的威望,能够服众。曹操何尝不想做上盟主,号令四方,但心急吃不了热豆腐,与其在各诸侯夹缝中生存,不如退后一步而把袁绍推上前台,事业大家可以一块儿奋斗,但绝不把自己架在火上烤。袁绍走上前台,意气奋发,特别是盟前动员辞气慷慨、激昂豪迈,令人血脉膨胀,不愧是名门之后。

可袁绍同时又是曹操的一块“背景板”,两相对比中,逐渐突出曹操的才能。刘备因讨黄巾军战功,做了平原令,根本无法和众诸侯平起平坐,只能站在公孙瓒的身后。问清底细后,袁绍让刘备坐了下来,位在最末,说什么:”袁绍的意思很明了,我给你刘备赐座,不是因为你能打仗,也不是你是平原令,而是因为你皇室后裔的身份。当董卓部将华雄连斩俞涉、潘凤两员大将,众诸侯惊慌失措,关羽自告奋勇出战。

袁绍、袁术二人颇为震怒,认为一个小小的马弓手竟大言不惭,把我们手下大将看成什么了,是我们无人可用了吗?“俺哥哥斩了华雄,不就这里杀入关去,活拿董卓,更待何时!“俺大臣尚自谦让,量一县令手下小卒,安敢在此耀武扬威!其次,他爱才,对一马弓手,甘于放下诸侯身段,亲自为关羽斟酒;再者,他顾大局,面对袁绍、袁术兄弟对刘、关、张的训斥,曹操两方周旋,既照顾了盟主的脸面,也顾及了刘、关、张的感受。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号