这个被称为“短鼻家族”的象群一路北上,一度进入昆明市西南的晋宁区。在10月11日举行的15大会开幕式上,短片《象往云南》回顾了象群离开栖息地的北上历程。云南省森林消防总队的野生亚洲象搜寻监测任务分队100多天与象同行,穿越4州市10县区,守护它们完成远行。杨翔宇是云南省森林消防总队信息通信处助理员,也是曾负责野生亚洲象搜寻监测的分队队长,就在10月8日,他还前往普洱市协助监测象群。他告诉北青-北京头条记者,再次“象”遇,一路逛逛吃吃睡睡的亚洲象又胖了,曾经只能喝母乳的小象也长大了。

它们之前在宁洱待了一个多月的时间,今天凌晨回到了普洱市的思茅区。这次再去监测,感觉它们一路逛逛吃吃睡睡,肚子又大了点,又胖了点。我们特别关注的小象也成长了不少,体型感觉比之前要大一点。之前我们看,它还没有人高,还没长开,头发还很浓密。现在它已经不总在母象的的怀抱簇拥中行走活动,有时候也会单独跑出去,吃点东西、玩耍一下,再回到队伍里。

有一头母象鼻子稍微短一点,还有一头母像獠牙是外露的,这在亚洲象是很少见的。还有四头体型比较小的小象,我们分别叫它们老大、老二、老三,最小的就叫宝宝。另外象群的分工也各不相同,有头象,还有警卫象,放哨象等。现在它们回到了适宜的栖息地,我们心理压力也小了很多,观察得就能特别仔细,能看出它们的变化。不过普洱也是适宜大象生存的地方,也有很多大象活动,它们在普洱和版纳之间来回是正常现象,这里也是它们的家。监测还在持续,不过不是像之前象群北移时那么密集的应急监测。

之前在昆明和玉溪,当地老百姓从来没有见过野生大象。普洱本来就有大象分布,相关部门也有预警监测的体制机制,当地老百姓也比较熟悉大象的一些习性。如果后续象群进入村庄等人口密集区,还会有不间断监测,也要做一些预警疏散和投食引导的工作,让它们回家更顺利。今年5月27日,吃过午饭我就接到了搜寻监测亚洲象的命令,当天下午3点赶到了位于云南省北移亚洲象群安全防范指挥部。无人机飞行到峨山县城旁的大坟山上空,云台镜头往下一打,在无人机遥控器的屏幕上就看到大象扇着软软的耳朵,摇着长长的尾巴,用鼻子卷起地上的嫩草塞进嘴里。有天晚上,我们机组乘车开进到熠峨路峨山消防救援大队门口,准备上楼起飞无人机,就在前方500米处看到了象群的身影,它们在公路上散步。

我们转到了消防大队楼顶进行无人机监测,在监测画面中看到,成群的大象成一字型走在公路上,三只小象看上去萌萌的,被包围在母象肚子下面。远远看去就能感觉到成年象体型巨大,胖胖的身子,粗粗的四肢,大大的耳朵,长长的鼻子。而且因为厚厚的脚垫,它们穿梭在县城公路和房屋之间,悄无声息,我们听不见任何脚步声。第一次正面和亚洲象见面,还是让我们的队员感到了一丝未知和紧张,毕竟它们是来自西双版纳热带雨林的野生动物,是亚洲最大的陆生动物。

它们也在理解和观察人类,慢慢缓解了紧张对峙的感觉,对我们保持了友好的态度。比如看到人类投喂的食物,一开始如果已经吃饱了,它们是不会吃的,后来只要路上有吃的,它用鼻子勾起就吃了。我是云南保山人,小时候在老家,还有去打猎、吃点野味的习惯。但随着这几年对野生动物保护的宣传和重视,再也没听过老家的亲戚朋友们说还要整点野味。我还听说,有老猎人转成了护林员或者转成了保护鸟类的工作人员。

2005年,我们之前的老班长去西双版纳救助过一头被兽夹夹住的大象,做一些救助和转运工作。2006年,我们单位参加过一个打击在西双版纳地区盗猎的“雨林二号”行动。2016年,在版纳和普洱的交界地区,我们营救过一头落到水池里面的小象,当时我刚好在总队值班室值班,就负责上传下达相关信息。

.png)

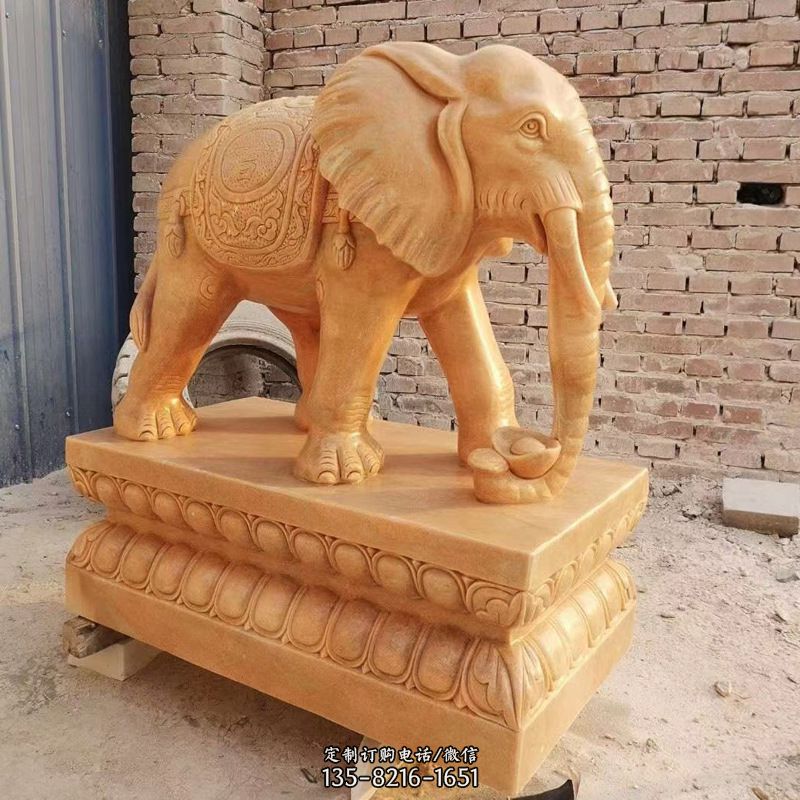

微信/电话同号

微信/电话同号