”鲁迅中学礼堂内,高一年级的江法露正一遍又一遍的练习着讲解词,她将成为北京女子高等师范学校旧址的小讲解员。今天起,缪伯英、刘和珍、杨德群曾就读过的这座学堂将正式开放,接待单位团体预约参观。沿着参政胡同南口向西一拐,就可以看到鲁迅中学的南门,“京师女子师范学堂”几个大字映入眼帘。青灰色的外立面、圆形的拱碹、红色窗框,这是一个清末民初仿西式风格的建筑群。一进院的第一座楼房是二层小楼,90多年前,李大钊、鲁迅、蔡元培等人曾在这里执教,就在二层西侧的几间屋子里休息、备课。

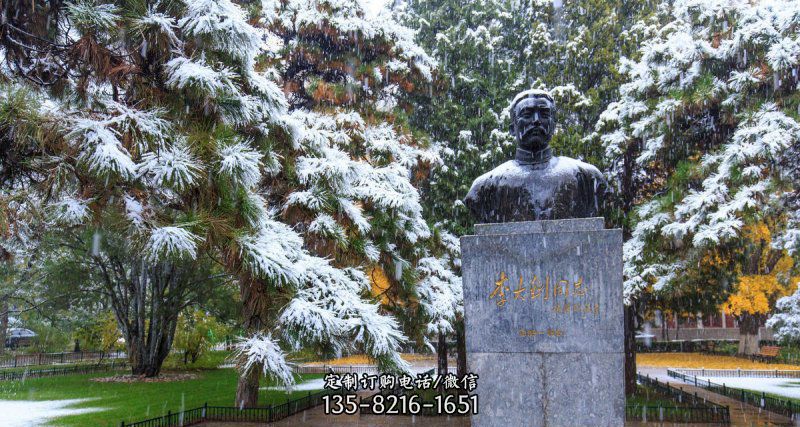

”校团委负责人,同时也是讲解员的王楠说,鲁迅雕像不仅是学校的标志,还是当年进步女学生们冲破封建思想的“地标”。“当年刘和珍烈士无法像我们现在这样自由地在学校里走动,她们一开始只能在二进院的自修室和三进院的宿舍区活动。接受了进步思想后,才打破了大门不出二门不迈的局限。1926年3月18日,北京群众5000余人,由李大钊主持,在天安门集会抗议,要求拒绝八国通牒。段祺瑞执政府竟下令开枪,当场打死47人,死者当中就有京师女子师范学堂的学生刘和珍、杨德群。

当年鲁迅先生参加两位烈士追悼会时,曾在距离纪念碑不远处的一条小走廊里徘徊,最终决定要为刘和珍写一点东西。“这里是第二个重要的参观点位,希望每一位参观者都能在这里了解‘三一八’惨案的历史,重温《记念刘和珍君》。近代中国妇女运动大事记讲述了从1897年上海创立中国最早妇女组织中国女学会以来的各个历史节点,直到1919年北京女子师范学堂改为北京女子高等师范学校。

一张1924年北京女子高等师范毕业生就业意向调查表中,教师、学监、教务等职业是不少学生的选择。王楠介绍,在那个年代,社会对于女性的主流思想仍是回归家庭,而在当年女高师毕业的274名学生中,有毕业服务或毕业就业意向的占比非常高。《新青年》《妇女评论》、李大钊《唯物史观》讲稿等展品复制品,讲述着李大钊、鲁迅等人在此兼职任教后,对缪伯英、刘和珍、杨德群等进步女学生的思想启蒙,这些进步思想成为了她们追寻自由、真理的钥匙。

一张中共北京地委所辖党组织情况表中显示,中共北京地委成立后,加强了对组织工作的领导。党在西城地区建立的第一个基层组织,就是由缪伯英担任书记的中共西城支部。一旁的江法露,一边练习着讲解词,一边凝视着先烈的照片,在如她一样的学生心中,能在先烈身边读书,是幸运,更是责任,“如今的幸福生活可以告慰先烈,我们也要努力读书,传承红色精神。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号