对于那场在当时和现在都意义非凡的五四运动,鲁迅既没有参与其中也很少发表看法,日记中的表述非常家常。对比在“三一八”惨案、女师大学潮中的积极态度,鲁迅显得异常冷静。鲁迅一直把自己定位为一个启蒙主义者,但他亦对成为五四运动主题的“科学”“民主”等命题提出过尖锐质疑。正是这种对启蒙既肯定又怀疑的双重态度,使他与当时的绝大多数知识分子区别开来。

五四时期的鲁迅,社会职务是教育部部员,兼任北京大学讲师、北京女子高等学校讲师。作为一个作家,他这段时期的成果主要收集在《呐喊》《热风》等集子中。在日常生活中,他很注意中国习俗礼节,亲友红白喜事,婚嫁乔迁,他总要送礼或慰问,赈灾济难他都捐款,只要看看他的日记就会一目了然。他是敬老尊幼的模范,是称职的长子和长兄,他不主张在20世纪仍奉行封建孝道,但对母亲,他尽一切可能使之生活舒适、心情愉快。

对长辈如蔡元培,他始终以师礼待之,对同学和朋友如许寿裳,情同手足。鲁迅在教育部的职务,掌管的是有关礼仪、博物馆、图书馆、美术馆、美术展览会、文艺、音乐、演剧、调查及收集古物、通俗教育等事物。如祭孔大典,仅据《鲁迅日记》从1915年到1925年,他就参加过共十次正式丁祭。此外,如1916年6月6日袁世凯去世,6月15日教育部派5人赴总统府吊祭,有鲁迅在内。为了使老母高兴,在老人生辰那天,鲁迅上午祀神、午祭祖,但1917年7月1日张勋拥戴溥仪“登基”,鲁迅则愤而辞去教育部职务。

他对祭孔那繁琐的形式肯定会反感,但他是主管这一工作部门的官员,不能不参加。还必须看到在鲁迅为《新青年》撰稿之前,他感到寂寞孤独苦闷,加上他在教育部担负的工作与传统文化有关,使他对抄古碑,收集、整理、校勘古籍,研究文物和佛学很感兴趣。作为大学教师,鲁迅在五四时期,在各个学校讲授的课程主要有二:一是以厨川白村的《苦闷的象征》为教材的文艺理论课,二是用自编的《中国小说史略》《中国小说的历史的变迁》做教材的中国小说史课。

后者则是谈传统文化,不过其观念已突破传统文化的樊篱。在当时的环境里,小说是不能登大雅之堂的,只有诗文是崇高的。从这些著作看,他既客观地分析评价了中国传统文化,又大胆突破了传统文化观念,发表了一系列创见。《坟》《热风》也是这一时期的作品,和《中国小说史略》等学术研究论著不同,这些作品大都是对社会文明的批评,面对的大多是普通的读者,矛头直指当时阻碍社会进步的封建制度和封建思想文化,其锋芒所向披靡,冲击力很大。

鲁迅五四时期发表的对中国传统文化最激烈的批评,和对外国文化新潮的吸纳表示最热烈欢迎的言辞,几乎都收录其中。如果将它们置于文化急剧转型的五四时期,置于大多数知识精英致力于创建与世界现代文化接轨的新文化的初始阶段,置于封建制度刚刚被推翻的时刻,当钦佩作者视野的广阔,论断的深刻和睿智,批评的锐利与切中要害。具体来说,首先鲁迅认为中国的历史、儒家的经典是封建统治者“治人”的典籍。在鲁迅眼中,中国百姓在封建社会的地位只是“想做奴隶而不得”和“暂时做稳了奴隶”这两种时代,他希望青年们“创造这中国历史上未曾有过的第三种时代”。

这概括是无可怀疑的,这“希望”是美好的合理的,如果没有这“希望”,中国的命运也就很可悲了。他认为封建的“朽腐的名教”“社会上多数古人模模糊糊传下来的道理”,用历史和数目的力量,形成“无主名无意识的杀人团”,“许多人就死在这里”。他号召青年“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”。这并非情绪化的呼喊,是时代的理性声音,也是可以实现的期待。

鲁迅的确主张反传统,这主要是由于传统有二重性,它既可成为新传统的营养,也是创造新传统的阻力,中国之所以难以改革,原因之一也在这里。鲁迅主张反传统,但他反对奴才式的破坏和盗寇式的破坏,力主要有“理想的光”,要做“革新的破坏者”。这就与历史上许多反传统者划清了界线,由于文学贵在突破和超越传统,贵在创造,学术事业贵在创新,所以鲁迅反复强调:“收纳新潮,脱离旧套”,做“冲破一切传统思想和手法的闯将”。鲁迅五四时期的小说对传统文化与在杂文中表露的观点无异。

中国封建社会的历史,人与人的关系,传统的伦理道德,其实质是“吃人”。《药》《孔乙己》《阿Q正传》《白光》《祝福》《长明灯》《示众》《孤独者》《伤逝》,无不是写封建社会制度、封建礼教“吃人”。这些作品中的许多人都充当了“无主名无意识的杀人团”的一分子。这些作品意在“暴露家族制度和礼教的弊害”,至于《野草》中的观念和情绪,不能说没有魏晋文人及其后继者的精髓,但更多的是异域声音的回响。

鲁迅最忧虑的是,中国以儒家为主体的文化“是吃人文化”不是“真的人”的文化,并“无保存我们的力量”。他当时认为,“只有破除旧的文化”,创建现代的“人”的文化,才能培养出创造第三样时代的人才。鲁迅对以儒家为主体的中国传统文化的态度和观点,与五四时代文化先驱陈独秀、胡适、李大钊、周作人、钱玄同等是一致的,差别只是大同小异。鲁迅当时对以儒家文化为主体的传统文化整体持否定态度,但对其他文化派别和儒家内部的异己的声音则有所肯定。

鲁迅对以儒家为主体的传统文化的批判,侧重从社会制度和社会文明的政教层面上展开,这样最便于深刻地揭露中国传统文化与封建制度的紧密联系,最易触及传统文化的实质和要害,也最能暴露传统文化的虚伪性。儒家经典的思想基石是封建等级制度,鼓吹的实质上是奴化思想。鲁迅对“孝”“节烈”“仁义道德”以及他论著中所指认的社会现象,都不是就事论事,而是从社会制度上寻找根源,因而特具深刻性和尖锐性。

鲁迅五四时期对中国传统文化的批判,思想逻辑起点是人的自由,人性的正常发展,和将来必胜于过去。使用的思想武器是进化论、人性论,是“以幼者弱者为本位”,主张“爱”,第一是“爱己”,即保存生命;第二是无我的爱,“自己牺牲于后起新人”,对下一代,长者应该理解、指导、解放,应该“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去,此后幸福的度日,合理的做人”。

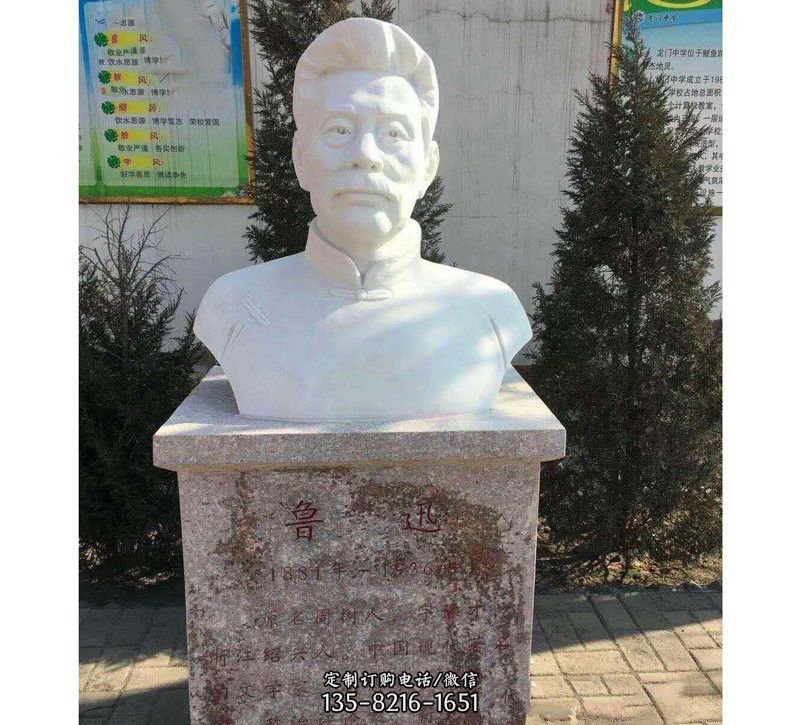

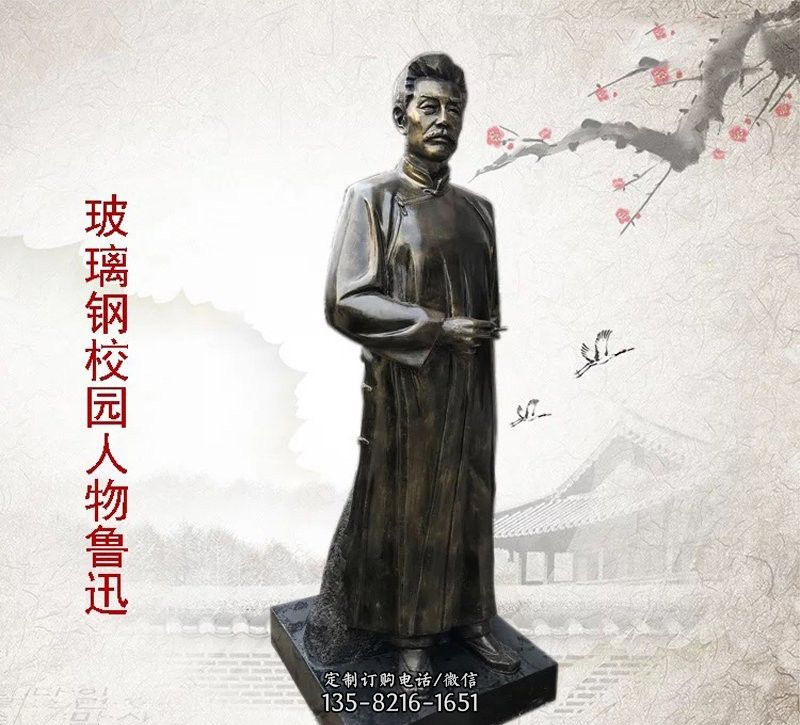

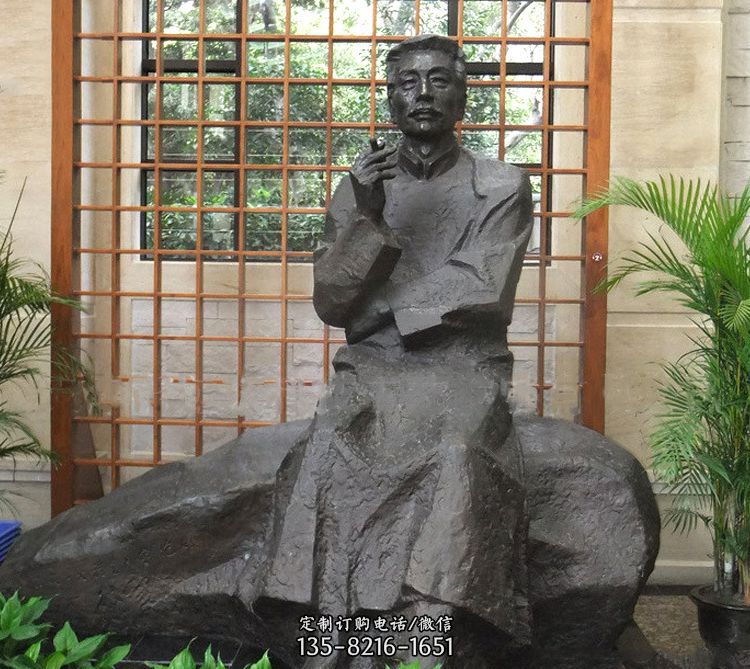

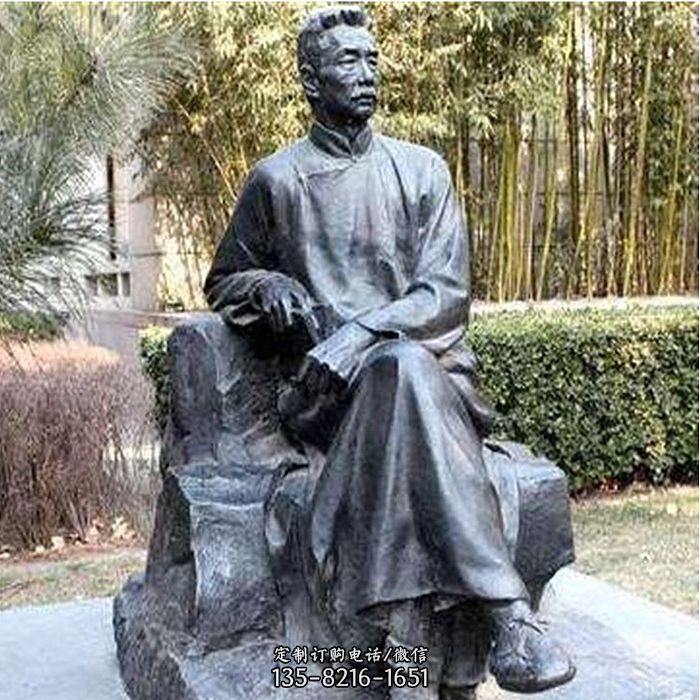

鲁迅的伟大,也在这里,他的思想无论怎样发展变化,现代知识分子的独立性和五四新文化运动的启蒙立场是始终坚守的。我们从中可以看到持守的艰难,却也看到了艰难的持守。正因为这样,鲁迅才在20世纪中国现代知识分子心中树起了不倒的雕像。他的光辉不属于跻身于庙堂之侧的文人,也不属于走向民间的鼓动家或隐居者,而是属于获得了独立人格并意识到自己的先驱者使命的中国现代知识分子。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号