瑞典人喜仁龙在1925年曾经出版过一本《5-14世纪中国雕塑》的书,直至今天仍被西方学者奉为研究中国古代雕塑的“圣经”。作为20世纪西方极为重要的中国美术史专家,喜仁龙自1920年六次来华,曾在末代皇帝溥仪的陪同下拍摄故宫,对中国古代建筑、雕塑、绘画艺术研究极深。他将米开朗琪罗的摩西和龙门石窟的大佛作比较,了解中西方雕塑在艺术表达上的差别。外国各大美术馆,对于我国雕塑多搜罗完备,按时分类,条理井然,便于研究。

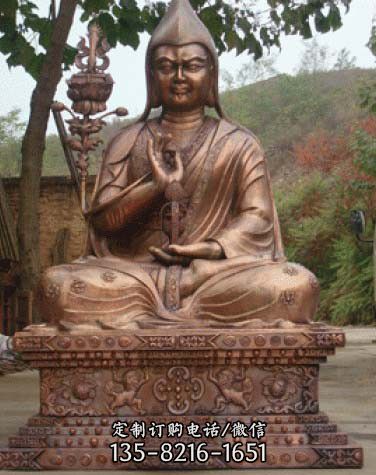

著名学者,如日本大村西崖、常盘大定、关野贞,法国之伯希和、沙畹,瑞典之喜仁龙等,俱有著述,供我南车。唐代初期的陕西雕塑大部分位于西安府,材质为坚硬的灰色石灰石或密实的黄色大理石。上等材质加上娴熟的技艺,才能呈现出好的效果和装饰细节。总体而言,陕西的雕塑作品艺术性不太突出,很少有像河南、山西的石窟造像那样的杰作。但这有可能是因为跟其他地方相比,长安古都中被毁的作品更多,尤其是那些不在石窟中的塑像。独立的塑像大多是坐佛或菩萨立像,也有一些僧人的塑像和刻在平坦背景上的高浮雕三身像。

最早的标有年份的雕塑造于公元639年,这件雕塑是为唐太宗时著名宰相马周制作的。刻在石板上的头光由两个圆环构成,上面装饰着浅浮雕花纹和过去七佛。佛身上的僧衣盖住了双肩、手臂和脚,胸口只露出一小部分。衣褶样式传统,长曲线柔和流动,布满身体、腿和台座上部。造像整体及其各个部分都呈椭圆形,但比以前的更厚重,身体各部位的样式也更加多变。总体上看,这件雕塑比之前的同类雕塑更具装饰性,手法也更加娴熟。尽管是石制,但其材质坚硬,表面带有深色的金属光泽,看上去像一尊铜像。

与这件雕塑或多或少有些联系的是图366、367和369中的坐佛,但它们在立体感和比例方面略逊一筹。第三件较大的作品衣褶处理得更严谨,艺术性较低、学术性较强,可能受到了玄奘等人从印度带回的檀木造像的启发。显然,这些佛像都承袭了印度风格,但也增添了中国早期佛教艺术的本土元素。图368中的造像碑和图370中的小造像碑没有什么特别之处,它们是公元7世纪中期陕西宗教雕塑中标有年份的普通作品。但图372、376、377和378中的菩萨像印证了我们在佛像中看到的总体风格。

与之前的菩萨像相比,它们呈现出更加明显的印度风格,不仅体现在轻盈的着装,还体现在姿态及外观上。而是一条腿微曲后移,另一条腿支撑身体,造型弯曲,颈部和头部也延续了这种曲线,略微倾斜。这些线条的样式和前文中的佛像一样,装饰性并不突出。立像的节奏总体上比坐像更为复杂多变,其中的佳作极好地呈现出印度菩萨的优雅。但其面容不是印度的而是中国的,宽而厚重,展现出更多的意志力而非温柔、魅力。

还应注意的是,这些造像都不像之前的菩萨那样戴宝冠,而是梳着厚厚的发辫,盘起成高发髻,增强了女性特征。双臂残缺,发髻上刻有小阿弥陀佛,颈部璎珞照例华美繁复。身体弯曲,上身袒裸,肩头披一条薄帔巾,胸佩璎珞,腰间围着一条珠串。比丘和僧人像上可能挂有一些男性垂饰,有时跟佛和菩萨一样受人祭拜,但有时只是纪念雕塑。这些作品不再墨守成规,较少模仿外来范本,更贴近真实生活,它们头部更像真人,穿着更自然。

比如那位站着的年轻比丘,似正在观察什么,头向后倾侧,泰然自若;那位手持经卷的老僧,苍老的颈部和长满皱纹的慈祥面容富有表现力;这些头像可以与罗马的半身像相媲美,尽管不如文艺复兴时期的雕像那么具有个性化,但也明显反映了现实。硕大的光头、饱经风霜的肌肤、吃力的眼神,将一位老僧人刻画得栩栩如生。另外值得注意的是,这些雕塑的穿着更加自由,衣褶更有立体感。如图374B中的无首比丘,罗马和中国的艺术家都能造出这样精美的塑像。

衣褶处理得轻松自如,可以与意大利的最佳作品相媲美,我们能感受到其衣饰下的体态。如果中国雕塑像意大利艺术一样追求贴近自然,而不是把主要精力放在诠释宗教形象上,那它很可能会在特性塑造和艺术展现方面达到古罗马艺术的水准。然而,其发展方向却偏离了自然,转而追求呈现抽象的宗教理念,但是这并不妨碍中国雕塑在鼎盛时期创造出完美和谐的形态。左肩业已破损,但是从左肩垂下来的衣袍和手中的念珠仍清晰可辨。

公元700年前后能代表中国雕塑平均水平的作品有西安府宝庆寺和安庆寺的大型装饰浮雕,现存于东京早崎先生的花园中。这些浮雕描绘了一尊坐在华盖下或树下的佛像,两侧侍立着菩萨。这些浮雕的构图非常统一,但品质明显有差别,一定是许多艺术家共同完成的。其中一些人物厚重笨拙,另一些则比例匀称、气质高雅。一些佛像明显受到了印度风格的影响,腰很纤细,衣服紧贴身体,露出一侧肩膀;

另一些佛像的服饰和外形则是纯粹的中国风格,头大颈短,力量感十足。这块浮雕,连同接下来的四块浮雕,原本位于西安府宝庆寺,现今被安置在东京早崎先生的花园内。菩提树下,释迦牟尼佛结跏趺坐于方形基座上,右手施降魔印。佛像两侧的胁侍菩萨一手抬起,拿着一朵花,另一手抓住帔巾。两侧各站一菩萨,观音菩萨手持净瓶和杨柳枝,另一菩萨所持之物已缺失。

两侧胁侍菩萨,一尊手持净瓶和杨柳枝,另一尊举着一个盘子,盘中是一圆锥形物品。浮雕中的大多数菩萨头部很大,具有中国式造像的特点,但身体大多很苗条,衣着和姿态是优雅的印度风格。飘动的帔巾和细薄的衣衫形成有节奏的曲线,略有变化,给人一种宁静的感觉,但又不失动感。即使是浅壁龛中单独的十一面观音也颇具动感,尽管由于空间非常狭窄身体并未弯曲,双脚平稳地立着。其节奏感完全在于下裳的衣褶线条,以及窄帔巾在肩头和臂上形成的柔和曲线。

节奏很慢,就像克制的乐曲一样,雕刻技艺精湛,展现出来的画面虽少,但内涵丰富。与接下来的三尊造像是同一系列,原本位于西安府宝庆寺。图392A.十一面观音立像,这尊菩萨像和前面两尊属于同一组,身上衣饰均与二者相同。位于浅龛中,立于双层莲座上,右手持宝瓶,左手举起,原本应该擎着一朵莲花,今已不存。许多独立的坐佛雕像在风格上与宝庆寺浮雕很像,应该大致属于同一时期。其外观比前文所说的浮雕和造像更宽大笨重,头部巨大,但衣衫飘动,显得更加自由。

一些雕塑的腿部和台座上依然有传统样式的弯曲的衣褶,但上身更加写实。艺术家们似乎在努力摆脱传统样式,更加注重形体的立体性。这些雕塑更注重写实,重视人体结构和肌肉组织,以新的方式呈现大型雕塑的体积和重量。倚坐在方形台座上,脚下各有一朵莲花,花茎出自下方狮首口中。佛首宽大有力,头光上刻有过去七佛,边缘装饰着火焰纹。倚坐在圆形台座上,双脚和原本举起的右手均不存,左手放于左膝。与这一发展趋势一致的是,背光变得很小,甚至完全消失,而台座越来越坚实宽阔,以支撑沉重的身体。

一些雕塑宽阔厚重,但并不空洞笨拙,其形体所具备的艺术价值,从未见于此前的中国雕塑中。从台座的优雅外形和印度样式的穿着可以推测,这件塑像的创作年代可能稍晚于公元700年。但它和前文所述的那些作品具有同样的风格,标志着自唐朝早期以来的类似雕塑逐渐发展演变到了顶点。造像放置在装饰华丽的高基座上,基座制作于公元629年,显然早于造像本身。造于公元706年的大型菩萨立像呈现出复古趋势,身体直立,设计感不强,衣褶样式传统,近于装饰。

与之相似的是图405A中的佛像,风格古朴,衣褶线条硬朗。上身璎珞繁复,下身自腰部束一长裙,腿部衣纹呈同心圆状。造于公元709年的道教雕塑艺术性很差,与我们所知的大部分道教雕塑一样,如图386中两座分别造于公元665年和公元694年的道教石碑。它们与北魏时期的早期道教石碑一样,布局类似于佛教雕塑,但外形更加成熟。道教雕塑中艺术性最强的作品是图403A中的头像,来自一尊非常精美的天尊塑像,构造可能与旁边的那尊雕塑相同。从这些作品来看,道教在唐朝并没有发展出比前一时期更重要、更独立的塑像,在雕塑领域仍追随着佛教。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号