“国宝·圣林寺十一面观音——三轮山信仰之神”目前正在日本东京国立博物馆展出,她曾给人摆脱灾厄的信仰,恰与当下被新冠病毒折磨的人类产生共鸣。在博物馆展厅,无论哪个角落,都能感受到“十一面观音”严厉而温柔的注视。日本东洋文化学者和辻哲郎将其描述为“显现出神的威严和不为人知的美”。8世纪的“圣林寺十一面观音菩萨立像”被认为日本雕塑的最高杰作。

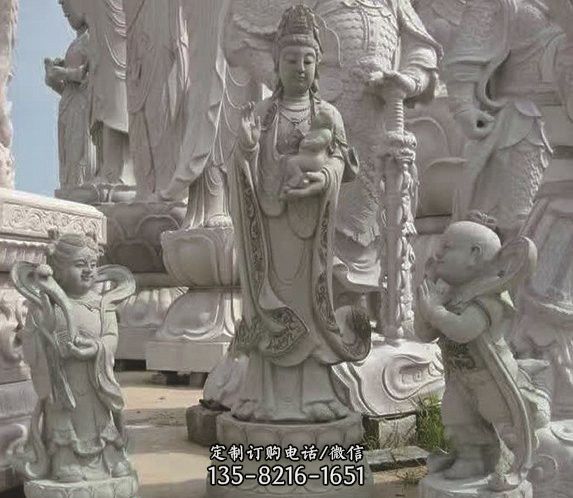

因为此次展览,这尊观音像首次走出奈良,与她一起展出的还有日本国宝法隆寺“地藏菩萨立像”和正历寺的日光、月光菩萨立像,他们曾一同被安放在大御轮寺,这是他们150年后的“重逢”,也由此涉及从三轮山到圣林寺的文化变迁。佛教传入以前的日本,当地的人们相信神灵寄居在山水草木间,所以不建本殿和神像,而是祭拜自然的神灵。位于奈良盆地东南部的“三轮山”就是最具代表性的例子,在大神神社中没有供奉神的本殿,而是将三轮山作为神体礼拜。

据日本神话《古事记》记载,大物之主和大国之主,希望将他们供奉在东边的山上,三轮山在地理特征上与书中描述之地相似。在日本过去“神佛习合”信仰体系的影响下,大神神社建造了大寺院供奉佛像。但由于日本明治元年颁布的神佛分离令,改变了日本过去“神佛习合”的状态。虽然分离令并不一定是为了排斥佛教,但却引发了废佛运动,多地佛像被毁坏。据说,当时散失了很多文物级的佛像雕塑,但观音信仰在民间源远流长,自平安时代开始,每当遭遇战乱,人们把佛像搬出,或埋在土中、或沉于河底、或存放山林小庙,以保护他们免受战火。

当佛像重见天日之时,往往有的手残缺了,有的躯干上有伤痕,甚至还有烧焦的痕迹。根据神佛分离令大神神社境内“十一面观音像”被转移到附近的圣林寺,得以留存至今。而是美国人欧内斯特·费诺洛萨,他在圣林寺,一眼就看出了佛像的价值,将其定位为“日本第一保存之像”。费诺洛萨的努力,也推动了1897年日本《古社寺保存法》的制定,圣林寺的十一面观音菩萨立像被指定为国宝。1950年“文化财产保护法”颁布,次年被指定为首批日本国宝。奈良时代,日本各处设立了制作佛教雕塑的专门设施“造佛所”,此时日本雕塑受盛唐风格的影响,尤其注重人体的把握、造型的均衡,以及逼真的描绘。“十一面观音菩萨立像”是760年代奈良东大寺造佛所建造,原本附有宝相花唐草的光背,但因为时代久远、损坏严重,但通过其残缺的留存,也可遥想当年的华丽。

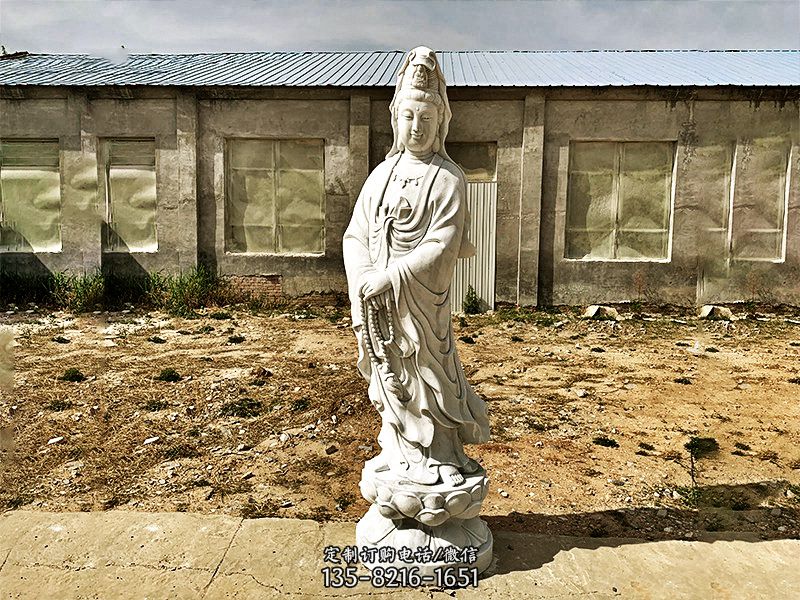

在展厅中,高2米多的“十一面观音像”立在中央稍靠里,看起来比实际还要大。通常照片上所见的观音像四方脸、眼睛细长上翘,嘴巴稍微下垂,表情严肃。但如今只剩下头顶上的佛面,以及一阶下两面菩萨面,三面发怒面和两面獠牙面。这尊观音佛身匀称、容貌丰满,有体量感的上半身、温柔的褂衣、变化微妙的指尖,让人感受到雕塑之美。但这不仅仅是一尊“漂亮的造像”,静静面对,会给观者一种不可思议的感觉——威风凛凛中带着矜持;或者说,虽然长着一张丰腴的脸,却给人一种挺拔的印象,既有年轻人的活力,也有年长者的深沉。

男性化宽厚的肩膀与女性化的窄腰,散发着威严和温柔。日本散文家白洲正子曾写下“我茫然地看着,世上竟有如此美丽之物”,表达自己的感受。让这尊观音像如此耐人寻味,除了雕刻匠人技艺的高超,也得益于奈良时代“木心干漆”的制作技法——以天然生漆和榆树皮粉混合成黏土状的“木屎漆”,后在木胎表面塑形,干燥后形成木材一般的硬度,而且可以反复塑造和雕刻,尤其适合肉身微妙的起伏和衣物的写实表现。

此次展览同时还展出了法隆寺藏“地藏菩萨立像”,据说曾和“十一面观音”并排安置在大御轮寺,是三轮山大御轮寺供奉的主佛,因“废佛毁释”转移到法隆寺;当时并存还有正历寺的日光、月光菩萨立像,这些如今分散各处的佛像,也成为历史的见证。展览前,博物馆为圣林寺十一面观音立像做了摄影分析,过去已知该佛像内部是空的,不过是否内存经书等物尚不知晓。但却发现十一面观音立像的中心部分有一条类似拐杖的线,该线为何尚需研究。

“木心干漆”的“材质”成为移动雕像首个难点,因为木漆混合物经过时间的推移,表面极易脱落。为此在搬运过程中,先用棉布保护其表面,再用木框辅以皮带固定,以分散压力消除风险。用安装在脚手架上的起重机将木框缓慢抬起,将雕像从底座一点点抬高、移开。佛像以榫卯结构组合,脚底突出来的足枘将立式雕像固定在底座之上。这种“结构”构成了搬运的第二个难点——雕像足枘的长度约60厘米,比通常长很多,但雕像的头部到天花板的距离并不高。在经过研究后,台座的“莲肉”和“葺轴”两个部位需要和雕像一起被抬起。

“足枘”从“敷茄子”部位分离,这样只需将雕像抬高25厘米左右,便可将佛像移出。取出莲花底座,把绳子绑在雕像脚边的木框上缓缓抬起,同时配合将抬起头部一侧起重机的绳索放下,让站立的雕像渐渐躺下,缓缓移出佛堂。按事先规划好的路线,以人工将大佛搬运到无顶棚的接驳小车,到达平地后,再搬上美术品专用车运往东京。如开头所述,这座雕像是1868年从大神神社境内寺庙移来。当时并没有汽车、也不是柏油路,难以想象当时人们搬运这尊大佛是多么不易。

回到建造“十一面观音”的8世纪下半叶,当时都城奈良一直灾厄连连。因为气候原因导致的歉收,以及大地震、甚至疫病的流行导致近三成人口的死亡。“十一面观音”给了人们摆脱灾厄的信仰,这让当下被新冠病毒折磨的人类产生共鸣和片刻的安宁。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号