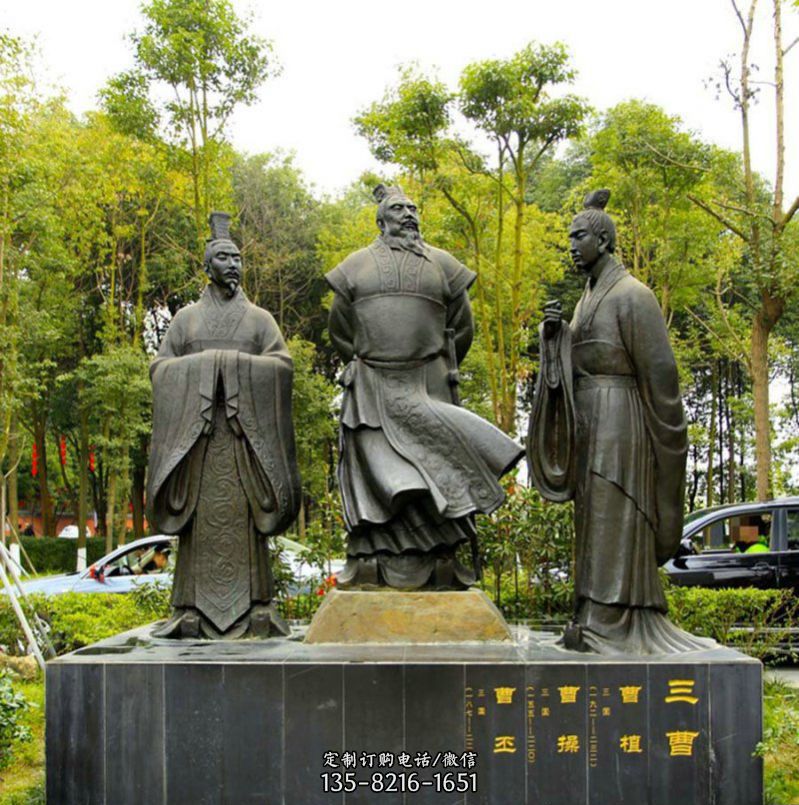

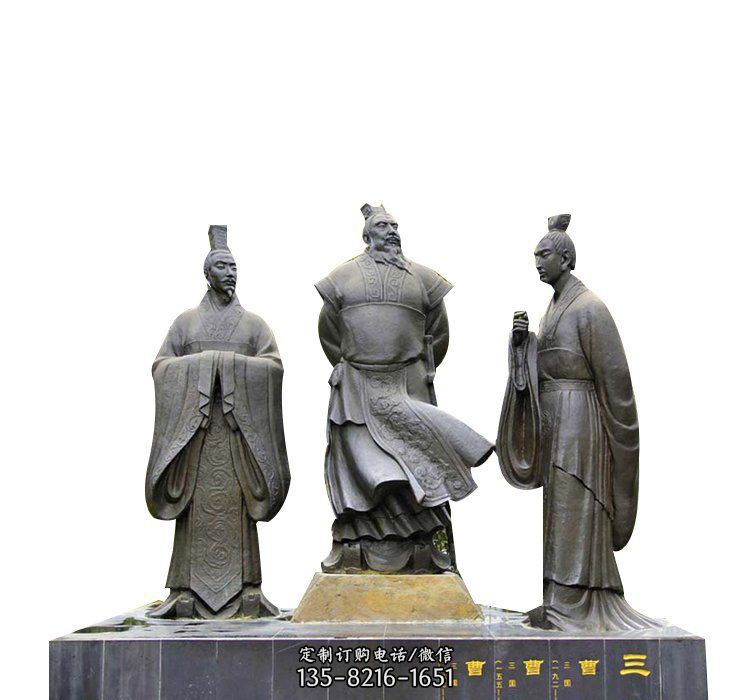

三国鼎立时代,有一位才子名叫杨修,他才思敏捷、聪明过人,学识超群,曾得到一代枭雄--曹操的赏识和重用,被任命为“总知外内”的主簿,成为曹操身边的一位不可多得的高级谋士。然而就是这样一位人才,却因为小小的“鸡肋事件”,最终被曹操杀掉。

显然,区区“鸡助事件”不足以解释杨修被杀的原因,理由不充分。曹操当年草草除掉杨修,是因为妒忌杨修的才能,还是别有他因呢?第一种观点认为杨修之所以被杀,是因为其主公曹操生性凶残,心胸狭隘自私,总爱嫉妒,忌讳自己下属的才能与自己相当,甚至超越自己。

“操平生为人,虽然用才能之人,心甚忌之,只恐人高如已。除杨修之外,曹操嫉贤妒能性情下的冤死鬼,还有孔融。他总是自作聪明,恃才放旷,举止轻狂,导致曹操心中对其暗存芥蒂,暗暗忌之戒备之。拿“鸡肋事件”来说,当时曹操作战失利,正在为是否退兵之事举棋不定时,随口说了“鸡肋”二字。

二字一出,杨修竟擅自根据曹操的以往行事规律,推断出主公必定决心退兵,并在军中泄露和散布退兵言论,私自命士兵收拾行囊,开始做撤退的准备。杨修这一举动涣散了军心,动摇了将士们的斗志,无论放在古代,还是现代,这都是绝对不允许发生的。

第三种观点认为杨修的死与他参与曹操家庭内部争宠夺位的斗争有关。杨修为了让自己的好朋友曹植当上曹氏接班人,竟全然不顾及曹操的感受,千方百计地帮助曹植,曹植与曹不间的矛盾也因此不断被激化。这破坏了曹操希望儿子们团结亲近的美好愿望,也引来了杨修的杀身之祸。

最后一种观点认为杨修之死展示了中国古代封建社会里统治者与知识分子之间、主人与奴仆之间的关系本质,是人们的个性活力在封建专制意识形态下的悲剧。历朝历代的封建统治者对待知识分子,具有极重的疑惧心态,但为维持其统治体系的运转,又不得不对这种矛盾的状态加以利用。

杨修“恃才放旷”不过为表面现象,内在的关键是他冲撞了固有的、神圣不可侵犯的封建等级秩序,最终酿成悲剧。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号