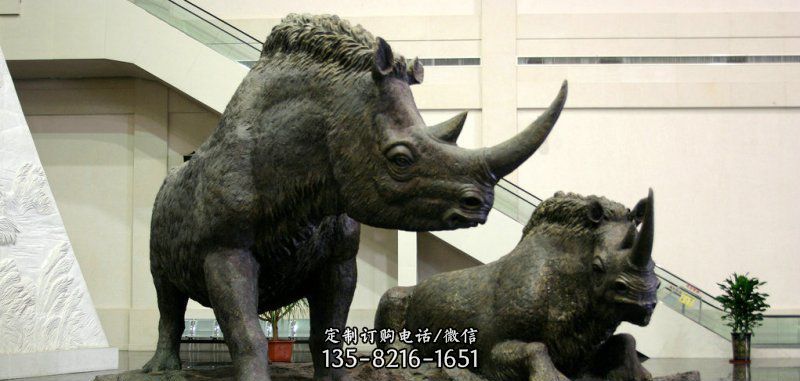

炎炎夏日来临,一场场大雨也会紧随而来,今天分享一件和雨有着千丝万缕关系的文物,成都博物馆的镇馆之宝是一头萌萌哒的“镇水神兽”!先看可爱又神气的外表~石犀的耳朵、眼睛、下颔和鼻子清晰可辨,形状似犀,体型巨大。整体雕刻风格粗犷古朴,作站立状,躯干丰满壮实,四肢粗短,下颌及前肢躯干雕刻卷云纹图案。造型可谓呆萌可爱,但其个头却不小,长33米,宽12米,高17米,重达85吨。再看看是如何挖掘出来的~2012年12月16日,石兽露出真容,它形似犀牛,埋藏在距地表3米以下地层,为整块红砂岩雕刻而成,作站立状,侧身掩埋于坑内,头东尾西,造型完整,耳朵、眼睛、下颌及鼻部雕刻简练,风格粗犷。

为此,2013年1月8日,石犀牛从大剧院工地请了出来。而石兽本身也引起了媒体的广泛关注,当时新华通讯报道:这日一大早,天府广场东北侧的考古工地内,来了一辆大型吊车,简易雨棚被移开,神兽腰间被缠起绿色的布匹,继而“五花大绑”。上午11时30分,工作人员挥起一根细棒,在石兽后背轻轻敲打几下,似是农夫鞭策耕牛。而后,随着20多米长的吊臂移动,3米多长的神兽缓缓起身。

近10分钟后,完成“翻身”的神兽在探方内站定,威武气势一览无遗。据当时考证,石犀牛由整块红砂岩雕刻而成,埋藏在西晋地层以下。最早埋于秦朝、最晚埋于西晋,但它的制作年代早于西晋。是目前成都市区出土的最早最大的圆雕石刻,具有极高的考古与艺术研究价值。出土之时,前国家文物局局长、故宫博物院院长单霁翔曾现场查看并感叹:石犀的主材质是红砂石,而据目前所知,还没有已知的科学手段可以测定红砂石的年代。成都市考古队学者易立认为,石犀的雕刻年代应该在战国晚期至秦。

因为它的雕刻风格古朴、粗犷,线条简练生动,显然不是东汉时期巴蜀地区的石刻风格,而更接近秦文化流行影响下的主流圆雕艺术。这也是迄今为止西南地区发现的形制最大、时间最早的石犀,填补了战国至秦石刻犀牛艺术的空白。此前,坊间曾有一些推测,称这一石兽可能是五代时期的宫苑神兽,也可能与张献忠“江中沉宝”有关。成都文物考古研究所所长王毅表示这尊神兽的年代“属于东汉以前”。被誉为“天府之国”的成都平原,在秦汉以前是一个水患较为严重的地方。

战国末期,秦国郡守李冰主持修建都江堰,并“作石犀五头,以厌水精”,之后成都才变得“水旱从人,不知饥馑”。考古学家判断,这头石犀很可能是李冰所造其中之一,因此它可是名副其实的千年“镇水神兽”。从被发现开始,石犀就深受市民喜爱,市民们给它起了“萌牛牛”“宝宝”等小名,赞它“元气满满正能量”。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号