虽然我们还无法说清西天印度的佛像艺术传入中土的确切时间,但传说中的东汉明帝刘庄夜梦金人,遣使取经,携回佛像,则成为佛像流入中土的重要依据。中国的佛像传入虽然是在明帝时候,但并没有传播开来,最初潜伏期是在东汉的时候,直到桓帝笃信浮图,延熹八年,在宫中铸造老子像和佛像,建设华盖之座,奏郊天之乐,亲祀于灌龙官,可以算是中国佛像的开始。今存最早的一些东汉时期石刻和陶塑佛像,或混杂于道教的画像之中,或塑刻在原来佛像的位置上。

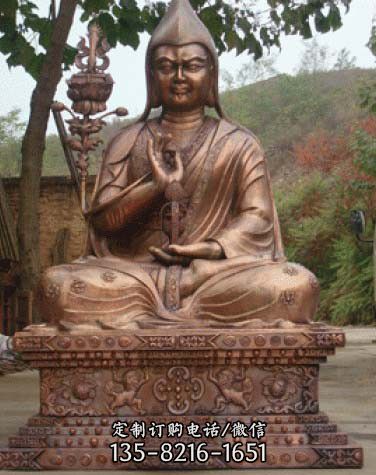

直到桓帝笃信浮图,延熹八年,在宫中铸造老子像和佛像,建设华盖之座,奏郊天之乐,亲祀于灌龙官,可以算是中国佛像的开始,中国式的佛像自五胡16国起已不再是依附于其它物体上的浮雕或浅刻形象,而是人体结构完整、圆雕式的佛像。此时的中国佛教造像还处于依仿摩拟阶段,佛像头作高肉鬓,眉间有白毫像,脸庞稍长,颊部颇丰腴,双目下视,大耳小嘴,有八字胡,整个形象宛如中亚人。如现藏美国旧金山亚洲美术馆的16国后赵建武4年释迦牟尼佛鎏金铜像。

南北朝时,佛教盛行,故在民间形成铸造小佛像祈求福享风气。特别是一些高不过10的小佛像,具有民间作坊式的铸造特点,形象比例不和清理,纹饰不甚精美,其实,这是一种讲究实用,携带便利的小作品,有一些5世纪的小佛像留传下来。衣服不再紧贴而是披挂在身上,在脚跟处张开.左右对称,衣褶尖挺如刀,像鸟翼似的张开。佛像组群中有菩萨像,在印度菩萨作公主般打扮,在中国则几乎取消全部装饰,只戴简单的头巾和一个心形项圈。第一批重要的纪念性佛像雕塑,主要表现在大同云冈石窟的造像。北齐佛像在形式上还有一个最大特色,就是注重大背光的装饰之美,但这绝非“喧宾夺主”,而是“喧宾托主”。

制作者刻意表现的异常热烈的背光图案,正是对佛主庄严静谧的烘托。其前端立的佛主,虽然形体较小,刀法洗练概括,但整个人像气度雍容,表情慈祥,表现了明澈、智慧的神态。这一切,都是在繁丽背光的衬托下,才显得更加完美,更加弓人注目。如上海博物馆收藏有一尊典型的北齐大像,硕大的背光高达144厘米。其中的宝珠状头光,饰以三层纹样,内层莲花纹.中刻数重同心圆圈,外层是写实的荷莲图案。

背光内层为三重弧线,中层作荷莲图,外层作熊熊燃烧的火焰纹。整个作品给人的第一感觉就是背光的繁丽豪华,细腻、具体,北齐流行的大型碑刻佛像形式,到了北周时期更为兴盛,不仅形制更大,而且雕凿工艺愈益精到,犹如石窟寺中整壁佛龛的翻版。成熟期的隋代佛像,不论金铜小像还是石刻大像,都不乏精美之作,就佛造像的风格而言,隋代雕刻实为周齐雕刻之嫡裔。隋代雕刻大体都甚严正平板,对于自然感仍少了一些味道。隋代立像的腹部独特地挺出,头占全身的比例变小,鼻子和下颚较以前丰满,眼睛仍细。这微微凸出的眼皮与眉毛下面的弧形平面相交形成柔和的凹沟口这交线像一张弓,重复了眉和眼睛的韵律。

颈子如截去尖端的圆锥体,从胸部突然伸出,与头部生硬相接,颈部中段横一道深深的皱褶。如来佛的服饰永远保持朴素,与之相反,菩萨的服饰变得华丽。其次是鎏金菩萨铜像,通常的形式是身材修长,而特别强调其背光和佛床的形式。虽然菩萨的形体并不醒目,但莲瓣状的大背光则颇具特色,上端尖锐,整个背光呈前拱状,其上的火焰纹浅显细腻,是铸后再刻的;

佛床为双重式四足方型,上小而扁,下大而高,且四足呈夕卜八字,底部较宽,内角相向,颇尖。如果细心的观者掌握这些特征,辨别隋菩萨像的真伪是不困难的。由于唐朝的自由开放政策,使得人获得一定的自由地位。这时佛像的造型俨然是人的形象了,具体生动,拉近了与人的距离,不再追求前期那些神圣而虚的东西,转而开始肯定现实,创造出反映现实真善美的形,特点就是:雄浑、丰满、温和,多以现实中高僧,唐代的佛像雕刻在衣着外型上的一种表现形式,就是所谓“薄衣贴体”,即佛衣被刻划得轻薄能显出肉体感,犹如湿水贴体一般,后是对佛像形式的一种专称。

唐代佛像在人体造型上的又一大特色就是以胖为美,一种通俗的称法。其实这“胖”,就是丰满,唐代陶俑是如此,人物画也是如此,佛的形象也是如此,神性渐行渐远,人性越来越浓。面部刻画紧致,洛阳龙门石窟的佛像甚至略有了女性的笑容,据说是大唐天后武则天的形象化身。由此可见,宗教作为统治者的工具还在继续为其服务,因此,百姓所臣服的依然是统治者。虽然佛教的政治工具作用没有改变,但佛像的艺术特征已经发生了明显的变化,它摆脱了神秘的色彩,最初的印度风味也已经不见了,带着人情味和亲切感来到世俗人间。唐代雕塑不同于那种超凡绝尘,充满不可言语的智慧和精神性,而是以更多的人情味和亲切感使佛像变得更慈祥和蔼,关怀现世,似乎极愿接近世间,帮助人们,他不复是超然自得,高不可攀的思辨神灵,而是作为可向之请求的权威主宰管辖世事。

这时丰满圆润的形象已经取代了秀骨清像,头饰为螺发,与当时妇女们的头饰极为相似。宋代时期佛教雕塑发生了明显的变化,入宋以后理学兴起,形成了所谓的“儒、释、道”三位一体化的局面。于是,佛教传播的世俗化和平民化的特征也就更为显着,出现了许多直接反映现实生活的人物原型,有着深刻的心理和个性体现,呈现出以下两个特征:一、这个时代盛行的主题成为以后长期的民间信仰的基础。

二、这时的佛教美术和中国传统的民间文化有融合的趋势。除此以外,宋代美术作品中还出现了一些和以前不同的佛教美术信仰题材:1.艺术形式上看,宋代的菩萨像比之前代各个时期都来得丰富多采。比如那千变万化、令人眼花缭乱的千手观音就是典型一例。观音信仰和造像的大量出现,在唐代只是个人信仰的观音在宋代成为国家祭祀的重要对象。创作手法以唐代造像理想化、现实化为基础,进行了个性化、具体化的大量写实加工,技法细腻认真,结构严谨,比例适当。作品仍以丰满为美,但肌体松弛,神情安详、沉稳和善,基本以平常人为创作原型。

木雕菩萨像是宋代寺院造像中的主要种类之一,宋代的金铜小像亦为数不少,特别是像文殊菩萨之类形象,造型生动,别有一番情趣。不同区域人口的流入也将会带来不同区域名族的文化,喇嘛教从西藏传入中原的时间便是在元代,也这是因喇嘛教的雕塑匠人也随着此人口流动因素也进入了中原了。喇嘛教他们的塑像大都是头部短胖,前额重现全身,胸宽,腰细如蜂,交腿而坐,肩方,的韵律。头顶平,如来佛头顶上有浓密的螺髻,这是其特有的疙瘩形发式。

中国明、清时期的雕塑史对比这之前朝代的雕塑发展状况,明、清代是可悲的,出于社会环境的种种因素,雕塑者的技艺已沦落为没有灵气的、方程式的手工劳动。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号