任何一个民族和国家,都不能忘记自己的历史,更不能忘记人类文明发展中的进程。毕竟,历史见证了一个时代又一个时代的发展,人类文明是祖先留给后世的精神财富。如今,在日本东京国立博物馆收藏着一件唐代的泥塑菩萨,这尊泥塑菩萨是佛教文物中具有唐人的相貌特征,眉毛、眼睛、胡须、面部等线条细致、流畅,整个头部体现了唐代人类的形象,更是体现了中原、西域和西方文化的融合。5月10日,我们来到新疆阿克苏市友谊路多浪河二期对面的阿克苏博物馆,感受千年时光和历史风云,聆听曾经的佛教文明和天籁佛音,见证人类社会在发展中的历史历程。

阿克苏博物馆,其实就是阿克苏地区博物馆,新馆于两年前正式对外开放,整座博物馆建筑形制属于汉唐风格,气势雄浑而庄重,彰显了汉唐文化风韵,融合了中华传统、地方特色和时代精神于一体,充分体现了优秀的中华民族文化。走进阿克苏博物馆展厅,我们分别观看了馆内的阿克苏地区出土文物、阿克苏民族民俗文物和新疆古代钱币等三大类文物藏品。这些陈列的文物,向世人展现了阿克苏地区“龟兹、多浪”两大文化品牌,让观众深深地感受到了阿克苏地区厚重的人文和历史。

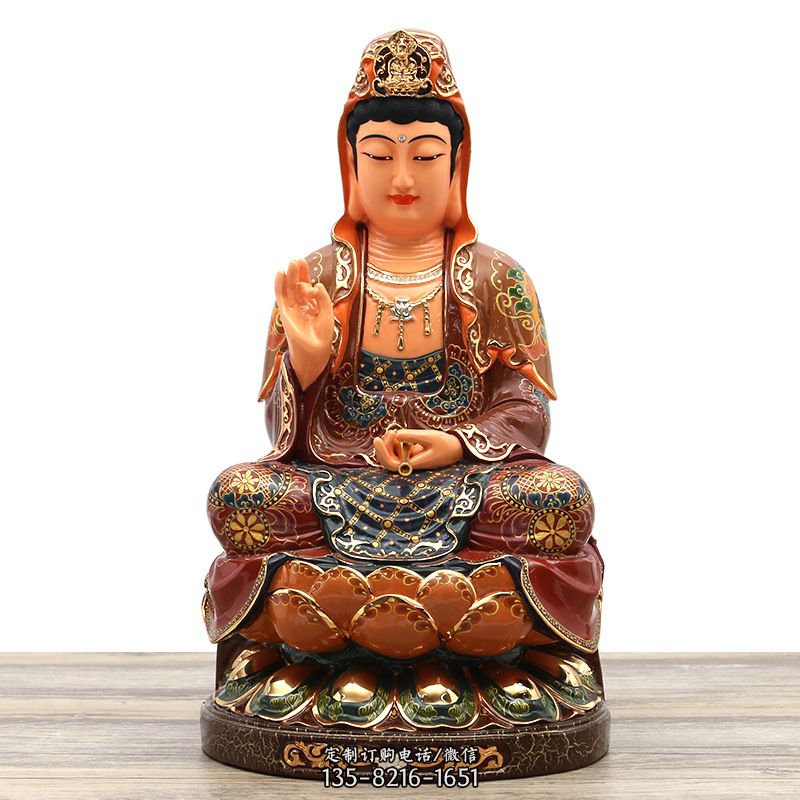

在观看馆内电子文物书籍时,我们看到了一尊色彩鲜艳的泥塑菩萨头像扫描件,但这尊菩萨头像却不在阿克苏博物馆内。于是,我们就询问了现场讲解员,得知这一尊佛教文物至今珍藏在日本东京国立博物馆,而在国内却鲜为人知,它的历史研究价值很大,属于国宝级文物。据《新西域记》里记载,1908至1909年,日本大谷光瑞派橘瑞超和野村荣三郎二人,第二次前往新疆吐鲁番、楼兰、库车等地进行考古掠夺,这一次收获算是最大,他们得到了这尊色彩艳丽的菩萨头像。

当时根据行程路线,他们到达库车市西南三十公里左右的库木吐喇千佛洞,然后进行破坏性的探险发掘,不仅掠夺走了泥塑菩萨等珍贵的佛教文物,还采用先进技术割走了具有很高价值的石窟壁画。库木吐喇是维吾尔族语的译音,意思是“沙漠里的烽火台”。这尊泥塑菩萨头像,大概是公元七世纪的龟兹佛教雕塑。从泥塑菩萨的整体造型来看,龟兹造像对印度传入的风格,并未简单地照搬和模仿,而是形成了鲜明的“龟兹”特色。

早期犍陀罗造像面部的髭须和健硕有力的男性风格,逐步在龟兹地区渐渐淡化,柔美的女性特征和唐人风格逐渐融入造像。据史料记载,犍陀罗造像传入中国后,经过与西域传统文化融合发展,直到唐代佛教鼎盛时期,逐渐形成了具有地域特色的西域佛教。由此,配合佛教弘法的建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、说唱、说文等佛教艺术也十分兴盛。从出土的泥塑菩萨头像就可得出结论,龟兹地区亦是东西文化融合的交汇点,也是独特的龟兹文明发源地。因为,龟兹是丝绸之路上佛教文化传播的重要节点,由龟兹继续向东一路传播和延续。大约公元前后,佛教开始由印度向东越过帕米尔高原传入于阗,接着又传入龟兹地区,之后佛教从这里沿着丝绸之路传向中原地区。

龟兹全民信仰和供奉佛教,并积累了大量的社会财富,负担了修建佛寺,开凿洞窟的巨大耗资。公元七世纪上半叶,玄奘去印度途径龟兹,在《大唐西域记》里记载,龟兹“伽蓝百余所,僧徒五千余人,习学小乘说一切有部。于此像前,建五年一大会处,每岁秋分数十日间,举国僧徒皆来会集,上自君王,下至士庶,捐废俗务,奉持斋戒,受经听法,渴日忘疲。”在举行佛教行像盛会时,龟兹地区各个寺庙都要将佛像庄严装饰,荧以珍宝,披上锦绮,用辇车载到大会场,行像时的佛像多达数千,场面十分壮观。可以想象,古代龟兹人对佛教的虔诚达到如此热忱的程度。

而这尊泥塑菩萨头像的年代,大致和玄奘途经西域的年代相吻合,正印证了唐代时期佛教文化的繁荣和发展,更是见证了东西文化相互融合的过程。在多元素文化的大背景下,龟兹文明从中华民族文化历史的根系潋滟而出。在阿克苏博物馆展厅,我们看到一尊木雕坐佛,这是一件南北朝至唐时期的佛教文物,出土于新疆阿克苏地区新和县桑塔木佛寺遗址,该遗址经专家初步判断为驻军屯田使用的佛寺。

这尊木雕坐佛,佛像呈坐姿,身着通肩圆领袈裟,结跏跌坐,双手置于腿上,作法印状。木雕坐佛的姿态,与内地洛阳龙门等地石窟的佛像极其相似,这正说明了佛教东传,以及东西文化相互融合的联系。唐朝时期,龟兹地区遍布城池、烽火燧、石窟和佛寺,佛教鼎盛时期,在重要城池附近也修建不少的佛寺,专门供信佛的将士、居民和过往的商旅进行佛事活动。据传,佛学大师鸠摩罗什年轻时曾到桑塔木佛寺传播佛法,玄奘也曾在这里和僧侣们进行佛事交流。

据宋代史籍记载,这时期龟兹与内地佛教交流十分频繁。宋咸平六年六月六日,龟兹僧人义修到宋朝忭京进献梵夹菩提印叶、念珠和佛舍利等,宋朝赐予方袍和束带。宋大中祥符三年二月,龟兹以僧人智圆为贡使赴宋献琥珀等。乾兴元年五月,龟兹国僧侣华严到宋朝,贡献佛骨舍利及梵夹。自天圣元年至景佑四年,龟兹僧人先后五次赴宋上贡,最后得朝廷赐“佛经一藏”。

绍圣三年,龟兹国大首领阿连撒罗等三人,向宋呈献表彰及玉佛。由此可见,一直到十一世纪末,龟兹仍然是佛教统治的地区,僧侣的地位也很高。其实,在日本东京国立博物馆还珍藏着另外一件龟兹时期的珍贵佛教文物,就是彩绘有翼童子舍利盒。1903年,日本大谷光瑞探险队的渡边哲信和掘贤雄来到库车市龟兹古国的苏巴什佛寺遗址西寺,他们毫无忌惮地在这里进行大肆发掘。在挖掘的众多文物中,他们发现一个普通的舍利盒,当时也并未引起他们的重视,带回日本后,直到1957年,有人对此盒进行研究时偶然发现,这个舍利盒的颜色层内竟然有绘画痕迹。

剥去表面颜料,显露出盒上绘制的图像——精美的龟兹乐舞图。古今闻名的龟兹乐舞,在唐朝犹为盛行,但从未见到过形象化的记载。这件舍利盒身周围绘有一组形象极为生动的乐舞图,是一件十分罕见的反映龟兹音乐舞蹈艺术的珍贵形象资料,也是龟兹当时社会世俗生活的真实写照和唯一见证。龟兹舍利盒乐舞图的发现,当时曾引起了人们的极大关注,轰动了世界上的专家和学者。从舞蹈者头戴的各种面具和乐舞的气氛等特点来看,舍利盒上所绘内容,是古代西域地区著名的歌舞戏乞寒胡戏,图中所绘乐舞图,不仅为史料中所记述的“苏幕遮“增添了新的佐证,而且对当时龟兹服装、服饰、鞋帽及习俗,皆有形象的描绘。

玄奘曾在《大唐西域记》中对龟兹乐舞给予了极高评价。这件舍利盒对于了解古代龟兹地区的世俗生活、宗教信仰、审美情趣和艺术追求,以及研究东西文化历史的融合都是不可多得的实证,也是龟兹古国传世至今的无价稀世珍宝。唐贞观二年,初春的一天,龟兹国王率群臣和僧侣在城东门外热烈欢迎唐高僧玄奘的到来。这天正逢“行像”节,龟兹城披上节日盛装,国王、王后和玄奘坐在城门上搭起的篷帐中,一座高三丈的巨大佛像立于四辆车上缓缓驶来,国王脱下王冠,赤脚跪拜,玄奘率众僧侣合掌迎候。这时城门上鼓乐高奏,王后和宫女从城门上撒下五彩缤纷的花瓣。

难怪玄奘在《大唐西域记》中记录,称龟兹“管弦伎乐,特善诸国。”玄奘西行十九年中,游历过一百多个城邦和国家,不知看过多少风格迥异、多姿多彩的乐舞表演,惟独给龟兹乐舞如此高的评价,可见他对龟兹乐舞偏爱的程度。玄奘在龟兹住六十多天,多在昭怙厘寺讲经说法,并游历了大龙池等地。玄奘还在《大唐西域记》中对龟兹的人文、地理做了详尽的记载。他喜欢的龟兹乐舞和舍利盒上的乐舞都同属于龟兹,吻合和印证了佛教文化、龟兹文化、东西文化的包容和融合。

如今,在阿克苏博物馆,我们看到的只是三维立体成像中播放的舍利盒,而它却远离了龟兹故土和中华民族的历史文化土壤,至今被珍藏在日本东京国立博物馆,我们期待着终有一天它能会回到伟大祖国的怀抱。627年,玄奘在长安佛学界已有名气,为了前往印度取经便私渡出境。628年底,玄奘到达龟兹,因大雪封山,在龟兹停留了两个多月,期间虽受到龟兹国王热情接待,但很难睡得安稳,原因是当时龟兹盛行小乘佛教,而玄奘信仰的是大乘佛教。

因为两种佛教的区别,在于小乘佛教吃肉,食杂三净,而大乘佛教绝对不允许,当时包括龟兹第一高僧木叉毱多在内都在吃肉。木叉毱多曾经在印度学习佛教二十多年,博览经书,尤其擅长声明之学,玄奘见过龟兹国王,便去拜访木叉毱多,当时木叉毱多就住在苏巴什佛寺。当玄奘见到木叉毱多时,木叉毱多认为自己是西域佛教第一高僧,所以见到玄奘就显得傲慢,有些看不起大唐来的僧人,逼着玄奘和他举行了一场著名的佛学理论辩论,之后龟兹举国震惊。

关于这场佛学理论交流,《大慈恩寺三藏法师传》里有详细记载。据传,玄奘和木叉毱多的辩论十分激烈,最后木叉毱多被玄奘辩论得哑口无言,自此玄奘名扬西域。后来,玄奘在苏巴什佛寺佛堂里讲经一个多月,他与当地僧众还时有辩论,但这些佛学交流促进了中原和西域的文化融汇。面对眼前陈列的文物,阿克苏博物馆讲解员告诉我们,龟兹时期的佛教文物在博物馆陈列的数量不多,具有珍贵的研究价值的文物都珍藏于日本、法国等国家博物馆,如果让这些珍贵文物回归祖国难度很大,无论这些文物在哪个国家,但它的文化历史终究是属于龟兹和中国,这足以奠定了中国自古到今的历史文化是世界文化的重要组成部分。龟兹佛教文物、佛学承载着中国乃至世界佛教文化的发展和延续,在多元化多元素历史文化大背景下,开放、包容的龟兹文明和中华历史必将载入世界文化浓墨重彩的一笔。

在文化大开放大发展的今天,就让我们沿着佛教文物踏着历史足迹,继续探寻龟兹文明留给人类的灿烂文化…

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号