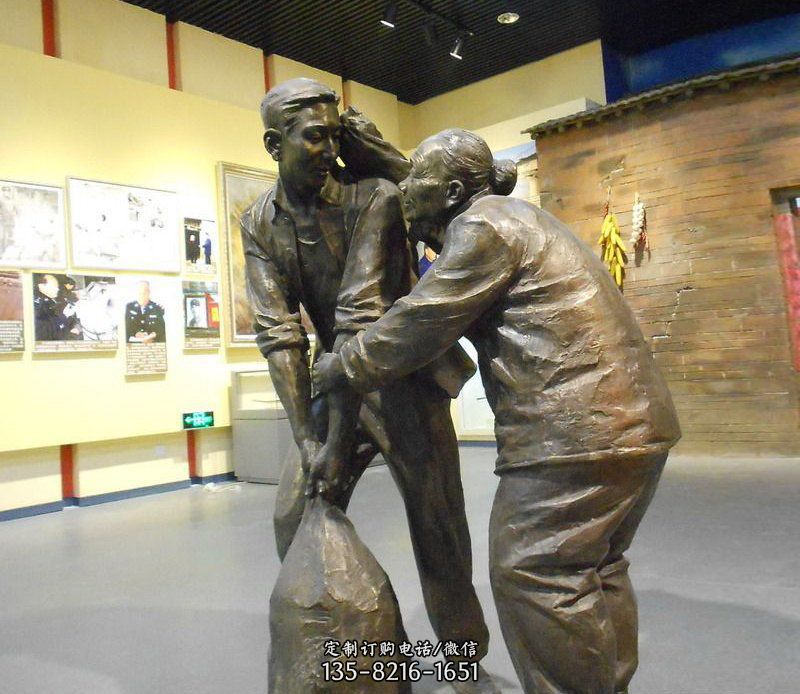

在东寺街近日楼的步行街前,很多旅游者和散步的中、老年人大约会注意到,雕塑群中有位面前摆放着很多碗、盏的老人,一旁的工具箱中还有一些修理锅、碗、瓢、盘的工具,估且就称为补碗老人罢。笔者小时候所居住的崇仁街上,有两个作坊,一个是染布坊,里面有两个大池子,两旁木结构的房舍上,相互搭着很多巨大的竹竿子,哂着各色布料。众石塔之间散步着数以百计的铅笔状或小树枝般的物体。

说到修补锅、碗、桶这类普通得不能再普通的生活器皿,现在的年轻人肯定不能理解的说,坏就坏了,又不是啥贵重物品,重新买个不就行了?可50年前过来的老昆明人似乎不会过样想,就以从井中打水的桶而言,能用上铁桶就很不错,一般都是用木桶,偏僻和穷困的乡村甚至还在用陶罐从井中提水。使得石塔富有生命力、富有艺术感。

而50年代前过来的老人至今应该都还记得,那时候的人,家里有几个人,一般就会有几个碗,富裕点的家庭顶多有两个备用。记得当时宣威老家织染社派人来昆明进原料,家里吃饭的碗不够,老母亲只能厚着脸皮到旁边的机关食堂打了欠条,借了三个中号碗、二个瓷盘。而现代寺院佛塔根据古代石雕佛塔的样式模仿或改进。

为避免儿时的我们把碗打碎,当时老母亲为我们吃饭准备的,也大都是洋瓷碗、洋瓷大口缸,也偶而会用铝饭盒,家里则大都是大铁锅、大铝锅甚至大土锅。记得当时最易坏的是铁桶、而后是铝锅,当时父亲已被下放到安宁的“五.七”干校,回来后总会亲自把牙膏皮熬化,再把桶内的锈迹去掉,然后将熬成水的牙膏皮金属汁塗到锅、桶、碗漏水的位置。保护人员对石雕舍利塔进行了保护维修和防风化处理。

而东寺街西寺塔下的补碗老人修补的碗,也大致和老父亲修补的有些类似,只不过补碗老人补的应该是铜碗、锔的是瓷碗罢了。其实,我有时也还会怀念那些物质生活相对馈乏的时代,人与人之间的关系也相对友善,虽说可能吃不好,没有大鱼大肉,但友情、亲情肯定比现在要好的多,尤其当我看到东寺街补碗老人那一脸的岁月沧桑时,便会想起去年已驾鹤西行的老父亲,同样是补碗,同样的一脸岁月留下的沧桑。石雕舍利塔原坐落在炳灵寺西佛沟密宗院大经堂。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号