雕塑是人类共有的艺术形式,在文化交流与文明互鉴中具有不可替代的重要价值。千百年来,无论是传统的佛教雕塑、陵墓雕刻还是近现代以来的城市雕塑,都是雕塑创作者历经生活的洗礼,高度凝练的形象符号。这种符号是雕塑家与大自然和生活百态碰撞的火花,反映了一个时代、一个民族和一个地区的文化生态和哲学思考,是中国悠久历史和灿烂文明的视觉承载。6月4日,由中国美术馆与《文艺研究》杂志社联合主办的“写意雕塑与中国文化——全国雕塑艺术理论学术研讨会”在中国美术馆七楼报告厅举办。相比去年的第一届京港青年人文学者学术研讨会而言。

本次学术研讨的视点主要立足于中国文化,探讨新时代的雕塑理论家们在中国文化与雕塑艺术研究领域中探索出来的新视野、新方法、新理论与新成果,展开对写意雕塑艺术的进一步研究,向经典作品致敬,彰显新时代的文化自信。2002年8月,在福建惠安举办的“第八届中国雕塑论坛”上,吴为山首次提出“写意雕塑”概念。这源自他对西方当代艺术对中国艺术影响的思考,探索建立中国现代雕塑体系,更重要的是对西方写实传统、西方当代艺术、前苏联美术教学体系的回应,并让中国的当代艺术创作丰富世界文化。同年12月底,在南京大学举办的中国当代雕塑研讨会上,“写意雕塑”概念又被吴为山再次强调,并得到学术界的肯定。东方本土工作室学术研讨会。

吴为山在发言中认为,写意雕塑的理论基石主要由三部分组成:而写意雕塑的学习、借鉴对象非常宽博,它广泛吸收了中国和西方两个艺术体系的观念和语言精华,融会贯通而最终形成属于自己的审美和创作体系。他强调要理解写意雕塑的本质和“意象”特点,而理解写意雕塑的重点,在于创作的“迅捷”问题。“意”与理想贴近,“象”与现实联系,因各自对应着不同方向而留给了创作者自由发挥的空间。一方面,它与“不似之似”的传统形神观造型观相通,另一方面又融入了时代精神与现实需求,从而实现了雕塑传统的当代转化。从一定意义上讲这些城市公共雕塑艺术不仅仅改变了城市空间环境。

从书写到装置》的发言中通过介绍自己的装置作品《空·流》而对“写意”一词作了新的解释:面对复杂的世界时,选择某一支点,其他一切围绕这一点而生成,他认为这与中国艺术中的“写意”精神暗合。“写意”强调的是以作者内心的感受左右一切,由这一内心支点而外化为作品的技法与构成元素——手法、工具与形式要素的单纯,成为“写意”的前提。戴士和从写意精神引入中国当代油画发展的现状谈到对写意的追求,认为“写意”这个问题的提出具有针对性。青铜四羊方尊古代青铜器雕塑青铜器的铸造是商周时期雕塑艺术的主流。

尚辉从写意雕塑的现代精神的角度谈到,中国传统雕塑的写意特征在20世纪引进西欧写实雕塑后发生了现代性的转型,这种转型既通过写实语言来实现纪念碑雕塑的公共性价值,也通过艺术个性实现自我对现实的观照。写意雕塑在这种现代性转型过程中逐渐苏醒,建立中国现代雕塑的写意美学成为文化自信最形象的表征。彭锋将写意的基本特征概括为“之间”与“之外”,并阐述了写意雕塑的结构分析。如今对于不锈钢人物雕塑艺术提出来新的要求。

借助与西方当代美学中的“双重“概念的对照,“之间”的内容可以得到进一步的阐明。“之间”与“之外”的追求,在中国艺术中落实为意象和意境的营造。在他看来,中国艺术的形上精神决定了中国艺术既不是以形统神,也不是形神统一,而是以既超越又融通形神的神韵为指归。写意精神的理论建构,不应该在形神二分或形神冲突的层面上将“写意”孤立化或神圣化。中国美术馆在艺术教育空间举办了为新时代人物塑像——八一建军节为军人塑像活动。

张晴从写意的思想传统研究角度对写意的概念进行了阐释,他认为在中国艺术中,从作为文化和哲学的重“意”思想到在绘画理论中明确提出的“写意”概念,从根本上说,“道”即是中国绘画之“意”,因此,写“意”就是写“道”,它强调的是“天人合一”的中国艺术精神。杭春晓从经典文献中的写意、民国文化转向中的写意、新时期以来的写意三个方面阐述了写意概念的历史生成。候样祥从陶瓷材料与写意雕塑的角度介绍了陶瓷材料在写意雕塑上进行的探索,他认为在追溯中国雕塑陶瓷雕塑史的基础上,对当代陶瓷写意雕塑,进行全面、深入的研究,以充分彰显中国写意雕塑之当代文化特性的时机业已成熟。泰山雕塑艺术制作中心为您奉献精美铜雕工艺品欢迎来我公司订购加工铜雕。

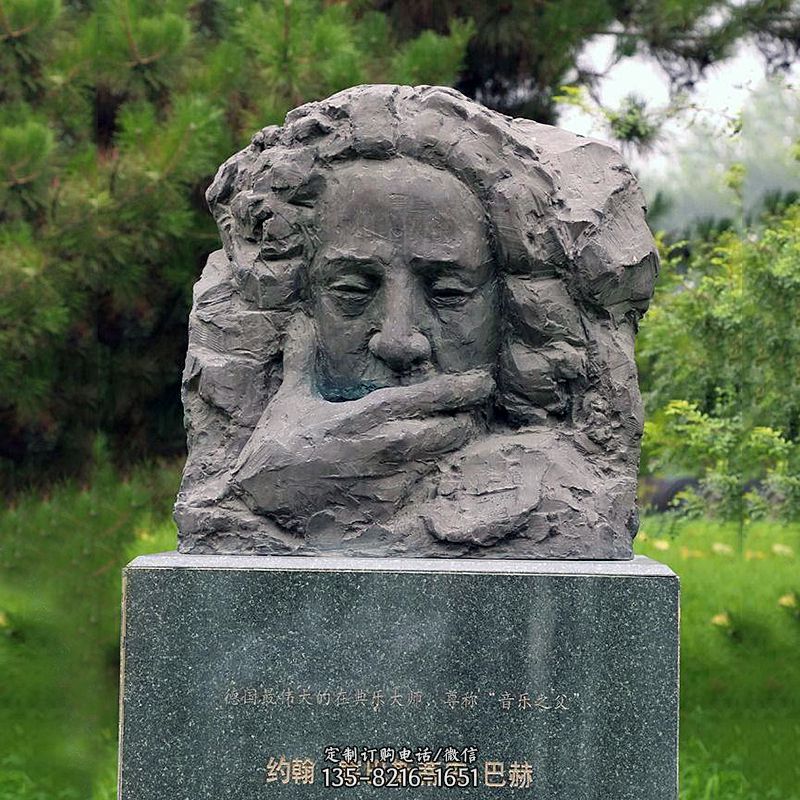

邵晓峰以吴为山的雕塑为例,通过重塑革命导师的伟大精神、凝固重大事件的历史瞬间、阐发模范人物的高尚情怀三个方面,阐述了写意雕塑与红色精神的关系,他认为吴为山的写意雕塑作品中彰显出的红色精神为中国当代美术的发展带来了一种新的启发与新的思考。乔迁从全球化视角下的写意雕塑的角度谈到,写意雕塑具有鲜明的东方民族文化特色,但是写意雕塑是作为全球化趋势下艺术家无数种创作形式与面貌中的一种选择,既不是对中国古代造型手法的沿袭,也不是对西方抽象雕塑的挪用,更不是世界当代雕塑的背反,而是新时期世界艺术全球化进程中艺术家创作探索上的尝试、创新与发展。更希望各界石雕爱好者能够关注这次研讨会的进展。

程阳阳也认为写意雕塑是加强国际交流,构建人类命运共同体的重要纽带。朱剑在题为《中国传统雕塑的现代性转换——兼论写意雕塑概念的提出与理论建构意义》的发言中认为,参照西方艺术和中国文人画的历史和演进逻辑,可以发现“写意雕塑”概念的提出是一个标志性事件,至此中国雕塑的历史真正达到了自律和自觉的阶段。故而,无论是历史演进逻辑还是现实时代背景,写意雕塑的出现都说明不仅中国雕塑的传统文脉得以接续,同时也实现了现代性转换。尚荣在题为《传统文化艺术与现代写意雕塑理论》的发言中谈到,写意是中华文化传统文化的核心精神。旨在为广大雕塑艺术爱好者提供雕塑创意展示的平台。

用传统书画理论中的意象结构观照传统雕塑,可以发现其在美学特征方面有着“尚意”“重象”两条支线。但是,传统雕塑自宋元起始终未能走向“写意”这一文人美学路径。传统雕塑虽无写意理论,但传统文化艺术为现代写意雕塑理论的提出提供了丰富的资源背景。孙振华在《写意雕塑的提出对建构中国雕塑文化的意义》一文中提出,中国的写意理论显然不同于西方的表现理论,一个侧重于主体对客观对象内在精神的挖掘;它不仅可以解释中国雕塑现象,也可以解释世界雕塑现象。建筑雕塑是雕塑艺术的一个类别。

将写意雕塑作为一个具有普遍性的学术概念,将它与写实雕塑、抽象雕塑一起纳入一个相对完整的概念系统中,也许是更有意义的。金宁最后总结道,吴为山是行动中的思想者,长期以来在创作实践和理论写作两个层面探究中国写意雕塑的美学品格与实现路径,使其成为一种现象级的艺术与人文景观。这关系到民族艺术的历史文脉和现代表现语法之间的对接,不仅指向传统的延续和创新转化,从根本上说,是在确立一种多极化的世界艺术语言内部的中国表达,更是在雕塑艺术本体的演进格局中贡献中国智慧。古罗马人物雕塑艺术上承古希腊的优良传统。

“写意”是中国传统哲学、美学观念的基础性的文化形态,凝结于造型手艺之中,便成功创造出厚重与飘逸兼备的审美范式。如熊秉明先生所言,这一审美范式体现出的正是“中国艺术的真精神”。为艺为山,其行动和思想已开风气,并且仍在进一步拓展中。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号