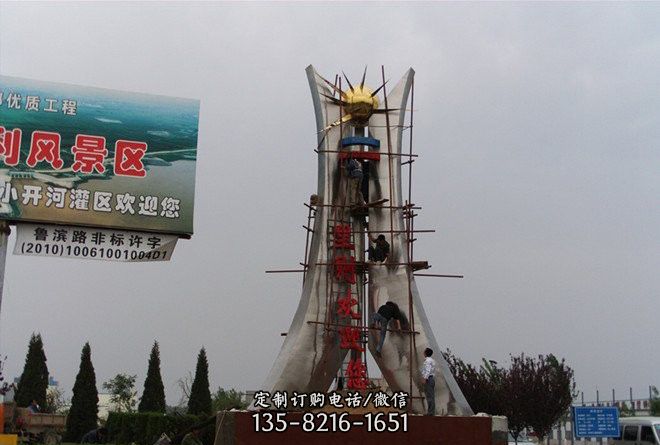

张飞庙始建于蜀汉末期,距今已有1700多年的历史。后经宋、元、明、清历代扩建,现存建筑面积1400平方米,被誉为“巴蜀胜景、文藻胜地”,是国家4A级风景区。因三峡工程建设,张飞庙作为库区唯一一个远距离整体搬迁的文物单位,于2002年10月8日闭馆拆迁,溯江而上30千米,从原云阳老县城对岸的飞凤山搬迁至磐石镇龙安村,2003年7月19日的新张飞庙正式开馆。

按照“不改变文物原状”的原则,迁建后的张飞庙“搬旧如旧”,现存建筑近90%的构件都是老庙拆迁来的材料,她依然保持依山、坐岩、临江的地理特征。庙内结义楼、书画廊、正殿、助风阁、望云轩、杜鹃亭、听涛亭等古建筑,既有北方建筑雄奇的气度,又有南方建筑俊秀的质韵,更有园林点染,因此张飞庙素有“巴蜀胜境”的美称。

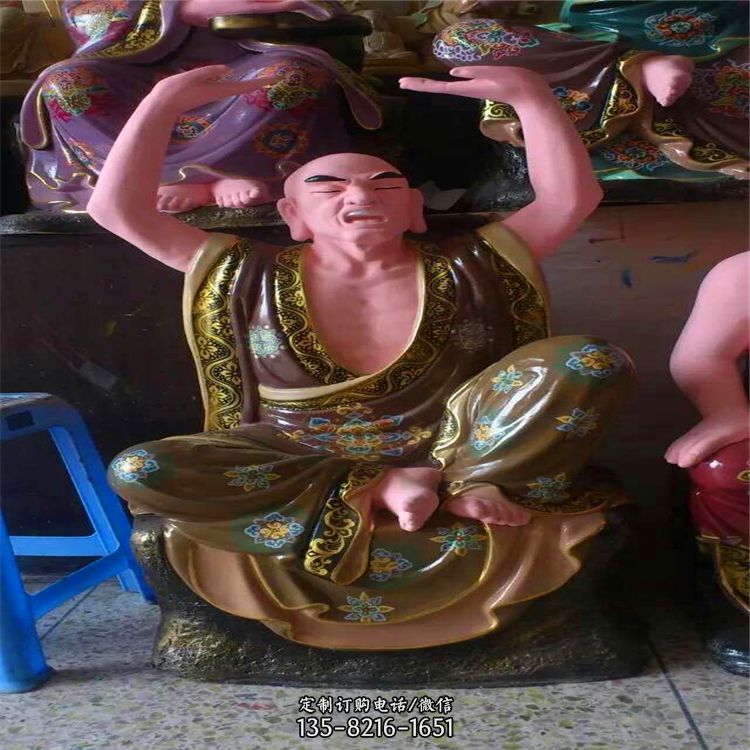

千古传布能重土,长留香火翠微间”,这是元朝名士冯衔祭祀张飞的诗句。让人感受到山水与建筑融为一体的意境,未赏其景,先觉其势。据说张飞在阆中被部将范疆,张达暗害后,二人取其首级投奔东吴,行至云阳,闻说吴蜀讲和,便将其首级抛弃江中,为一渔翁捕鱼时打捞上岸,埋葬于飞凤山麓,世人在此立庙纪念,故有张飞“头在云阳,身在阆中”之说。

张飞庙结义楼临江的石壁上,从右至左有“江上风清”4个字,每个约2米见方,站在庙脚下需仰视才见,顺江和逆流几里外也可远眺,其名气不亚于张飞庙本身。“江上风清”出自苏轼《前赤壁赋》“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之不尽,用之不竭…

”清末,彭聚星去官归里休养,与云阳一些名士及庙僧对张飞庙进行大规模文化包装,给张飞庙添加了品书赏画、流连风景、享受自然的功能。汉《张表碑》、梁《天临碑》、黄庭坚书《幽兰赋》、苏轼书《前后赤壁赋》、岳飞书《前后出师表》等,因而早有“张祠金石,甲于蜀东”的说法。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号