曾竹韶,1908年出生在福建厦门集美区曾营村,少年随父母移居缅甸仰光,1927年回国,1928年考取国立杭州艺术专科学校,从师李金发和王静远,学习绘画和雕塑。在杭州只学习了一年,曾竹韶前往法国入读里昂美术学院,仍旧研习雕塑和绘画。三年后,入读巴黎高等美术学院学习雕塑,同时还在西赛芳音乐学院师从于著名小提琴家保罗.奥别多菲尔学习小提琴。1933年1月,曾竹韶与常书鸿、刘开渠、王临乙等人发起成立了“中国留法学生巴黎艺术学会”。联合一批留法学习美术的学生,译文撰文、发表作品,向国内介绍欧洲绘画雕塑。我们今天还游览了九寨沟的长海、原始森林、天鹅海、箭竹海瀑布、五花海、珍珠滩瀑布、镜海等景区。

1939年,因为姐姐病逝,曾竹韶急忙赶回缅甸,从此再也没有回法国。他在法国积累了十年的雕塑和绘画作品,全部散失殆尽。1941年,太平洋战争爆发,曾竹韶举家从仰光逃回成都,在重庆任教育部音乐教育委员会委员,在四川省艺术专科学校任教二年。1943年至1944年,前往成都华西大学省立艺术院任音乐系小提琴教授兼古代石刻博物馆顾问。期间为配合金陵大学音乐系支援抗战前线募捐在成都举办两场音乐会,演出获得很大成功。在申城的公园绿地、农家小院、竹篱茅舍。

1944年,经王临乙推荐,曾竹韶在国立艺专任雕塑系教授。在此期间,曾竹韶创作了《母亲》《女孩头像》《妇女胸像》等雕塑作品,其中抗日主题的作品《觉醒》,表现了一位英勇不屈的战士形象。抗战胜利以后的1946—1949年,曾竹韶在重庆大学建筑系任教授,教授装饰雕塑。于中国革命博物馆筹建处任职,负责整理编写革命历史美术题材的文献资料,同时在中央美术学院兼职。一年后,筹备处解散,曾竹韶正式调入中央美术学院工作。湖北省十堰市竹溪县中峰镇庙耳沟村生态农业观光园里的荷花盛开。

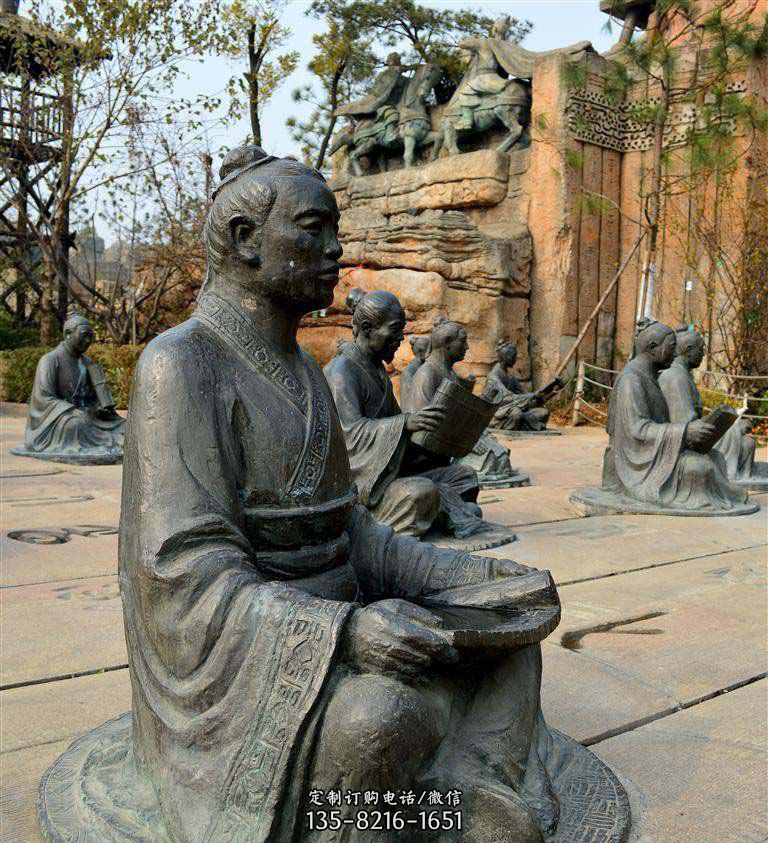

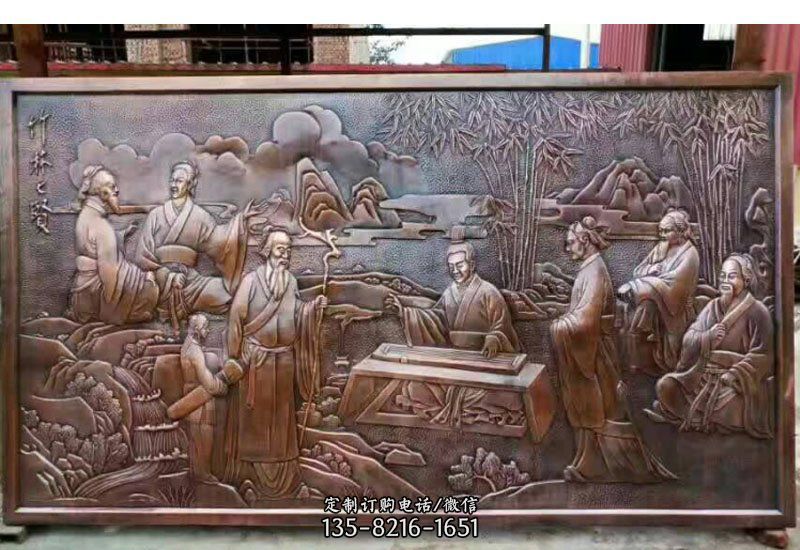

1952年,为了建立中国民族艺术教育体系,改变以西方人形象作教具的模式,中央美院雕塑系的教员创作了一批具有民族特征的头像雕塑作品,作为教学教具。曾竹韶以一位老工人为原型创作了《老边头像》,作品以大面积的形体关系结合中国传统线刻手法,细致的人物形象刻画以及准确的造型结构,体现出深厚的写实功底。这件作品成为我国美术类院校中头像素描教具的优秀范本,至今仍被许多美术学子临画、研究并从中受益。1953年,曾竹韶与刘开渠、滑田友、王临乙、张松鹤、傅天仇、王丙召、萧传玖等艺术家参加纪念碑的浮雕创作工作。银雀山汉墓竹简博物馆作为全国唯一一座以汉墓竹简为主题的遗址类博物馆。

题材确定后,着手塑造四分之一小稿,他走访搜集形象素材,同时开始对石料进行调查研究,决定开采工作。为了争取更多创作时间,采取了先行碑座施工,后安装石雕浮雕的方案。为了在创作中更好地体现中国传统特色,曾竹韶和他的同事们在国内各大石窟进行考察,经过分析研究,最终确定了纪念碑作品的风格,即浮雕人物比例适当,场面宏伟、生动、活泼,表现内容深刻;与广场建筑在色彩、比例、体量上均比较协调,成为凭吊英烈、缅怀历史的形象载体。《虎门销烟》是曾竹韶雕塑生涯中最重要的雕塑作品,为之后的城市雕塑在处理重大历史题材的纪念性雕塑设计积累了宝贵经验和范例。竹简的价值在某种程度上甚至不输给青铜器。

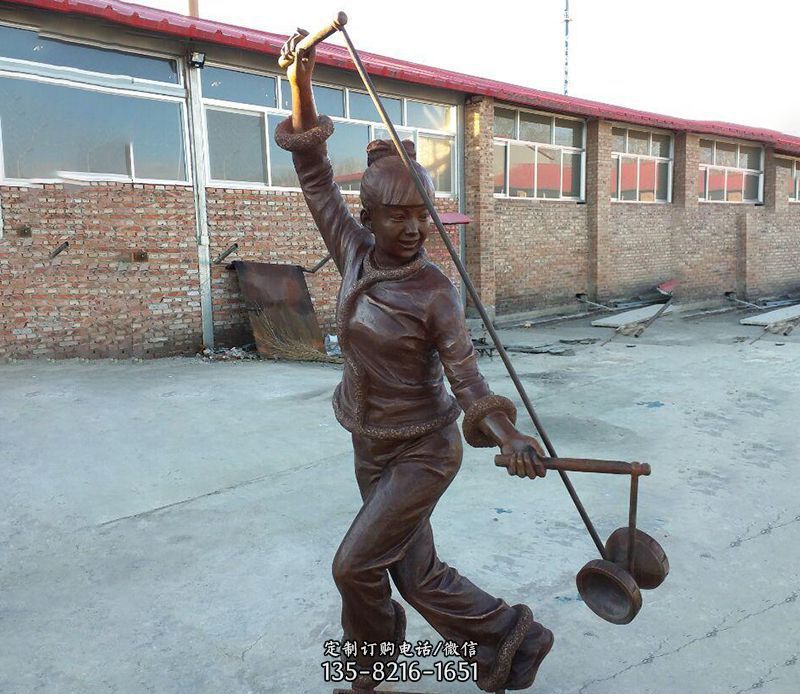

改革开放以后,中国的发展呈现出勃勃生机,纪念性雕塑和主题性雕塑成为城市景观的重要组成部分。1982年,曾竹韶被选为全国城市雕塑规划组艺术委员会副主任,后又担任首都城市雕塑艺术委员会顾问、北京市人民政府专业顾问等职。代表作品有《李四光胸像》《蔡元培胸像》《孙中山先生立像》《何叔衡头像》《蒲松龄头像》《武训头像》《杜甫半身像》《李清照立像》《竺可桢半身像》《郭沫若半身像》《陶铸全身坐像》《朱载堉胸像》《贝多芬头像》等。通过眉宇间和嘴角处的起伏,结合人物深邃的眼神刻画,以神似超出了形象本身的特征,将李四光卓越的精神气质展现得淋漓尽致。晶蜡石肉有明显的葡萄状、竹叶状、指甲状等晶体。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号