对于职业雕塑创作者陈文才来说,在远离市区喧嚣的村落里安静创作,这淅淅沥沥的雨丝毫不影响他进行自己的创作。如同许多独立艺术家一样,2012年从广州美术学院毕业后,陈文才就来到小洲村开启了自己的艺术创作之路。小洲村,古称“瀛洲”,位于广州海珠区的东南角,村里密集的水网与珠江相连,其古朴典型的岭南风格、独特的水乡环境和文化底蕴,成为诸多独立艺术家最爱的创作地。早在20世纪八九十年代,小洲村被岭南老一辈艺术家看中,逐渐发起并组建小洲艺术村。

进入21世纪,广州美术学院的师生们再次发现这块宝地,村里斑驳的古宅和民居,大多都被租出去作为年轻艺术家实现梦想的地方。1988年出生的陈文才从小就喜欢画画,他的父亲曾在湛江从事地方的宣传工作,从小看到爸爸在黑板上、宣传栏上勾勒一些白描,他会下意识地去模仿。在文才的记忆中,但凡家里有白纸的地方,都被他绘上了水墨画。在充满自由氛围的家庭中长大,喜欢上艺术似乎是自然而然的事。

2008年,跨进广州美术学院大门的那一刻,陈文才仿佛打开了新世界的大门。”2012年毕业后,陈文才便开始了他在独立艺术家道路上的跋涉。对于自己的职业选择,文才用了好几个“幸运”来形容。他的父母并不认为学习好才是一切,从小就引导他遵从自己的兴趣去选择;陈文才过着家和工作室两点一线的生活,创作和家庭填满了他所有的时间。他在小洲村租了两套房,一套用来当工作室,另一套用于生活起居。

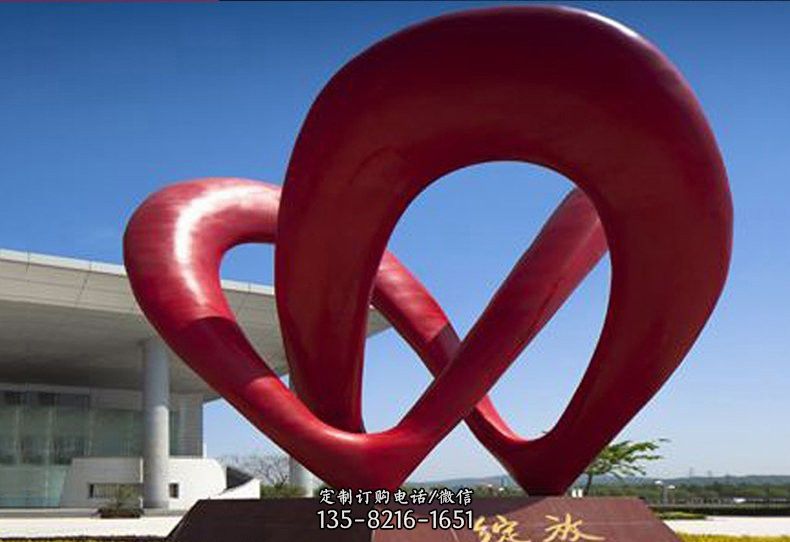

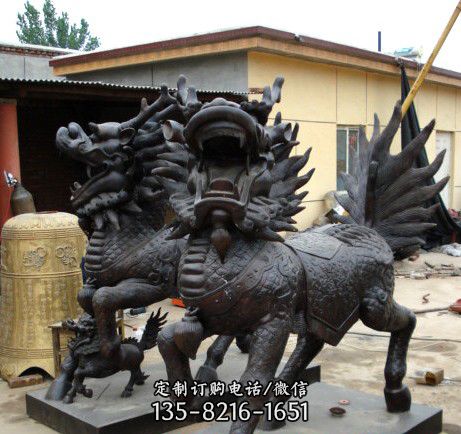

工作室像个小型展览馆,错落有致地放置着他十余年来以木头、石头、铸造铜和不锈钢为材料创作的各色雕塑作品,那些雕塑似乎会说话,向来看它们的人一一细数着创造者的成长轨迹。“以前我一进入工作状态就会忘记时间,可以从白天一直做到凌晨三四点。”由于不同材料所需的时间周期和制作工艺不同,有的作品他一两个月就能做出,而有的则三五年才能完工。在儿子六六出生前,陈文才为自己即将为人父做了充足的心理准备,并且创作了一个张开双臂拥抱未来的孕妇形象雕塑。儿子六六的出生打破了他平静而规律的创作生活,为了保证家人的生活节奏不受打扰,他不再通宵干活,还设置了闹钟,提醒自己中午和晚上都要按时回家给妻儿做饭。

这当然算不上是‘干扰’,我们只有两个人带小孩,相互分担是应该的。”在他看来,孩子的到来,让他看到了一种生长的状态。这恰恰是艺术创作所需要的,不同的阅历和情感状态能激发他塑造不同维度的雕塑。在文才看来,孩子的出生让他能感受一种生长的状态,恰恰创作也需要一种生长的状态,不同的阅历和情感状态能激发自己塑造不同维度的雕塑。新冠疫情给广州乃至全国的画廊按下了一个暂停键,也给陈文才的作品销售带来了一定影响。

好在他并不单纯依靠展览出售自己的作品,一直陆续有订单,暂能维持生计。“很多有才华的艺术家,因为销售这方面一直找不到出路,最终不得不转行。”在文才看来,生活的困难是赤裸裸的,要坚持自己的理想,始终从事一份自己感兴趣的工作并非易事,但他从未想过放弃。对陈文才来说,雕塑与生活密不可分,与他心心相印,这是最大的魅力。“回顾自己的作品,其实做的就是自己的阅历、思考和理解。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号