刘万琪,1935年生于四川新津,现为中国美术家协会会员,中国雕塑专业委员会会员,贵州大学艺术学院教授,硕士生导师,获国务院有突出贡献专家特殊津贴。其创作的《哥俩好》《山寨女》《鹏韵》《绿色的梦》等雕塑作品享誉国内外。8月23日,获《雕塑》杂志2019年“国之大匠”称号。8月23日,贵州省艺术家刘万琪获《雕塑》杂志2019年“国之大匠”称号,这亦是雕塑界的最高荣誉。或许是公园某座雕塑,博物馆的某幅壁画,又或者是哪个小卖场几经模仿后形似的小摆设。

在贵阳市花溪板桥艺术村的一隅,红砖青瓦间间,刘万琪艺术馆就坐落于此,占地20余平方米。这里陈列着刘万琪从艺60余年来各个时期创作的艺术精品。旁边的铁网栅栏里有一个小小的庭院,其工作室藏于此。走进栅栏,杂草丛中散落着一些雕塑小样,隐秘却显眼。工作室面积并不大,只存有一个小书桌,其余的货架上依旧摆满了雕塑,成型的、未成型的。

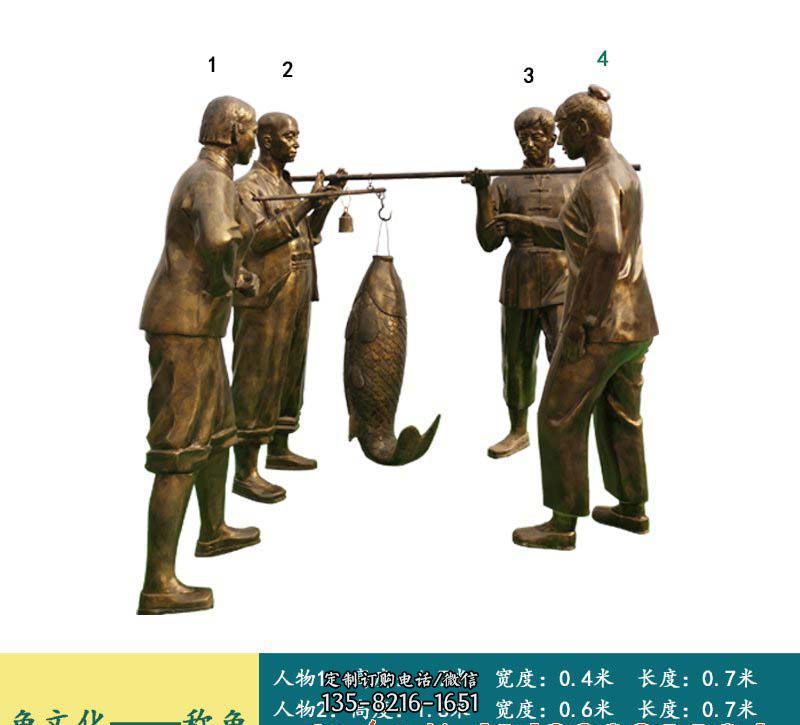

我在这里见到了85岁的刘万琪老先生,脊背依然挺直,杵着一根拐杖,露出的手青筋暴露,充满了力量。就是这样一双手,让“刘万琪”三字在雕塑界极负盛名。既能深扎在乡土生活中寻找创作素材,也能从四川美院、中央美院等专业院校学成毕业,既触摸过中国传统文化,也接受过西方现代艺术思维。创作出《苗女》《冬冬》《哥俩好》《山寨女》《鹏韵》《绿色的梦》等雕塑作品,在国内国际上频频亮相获奖。从了解贵州文化,到爱上贵州文化,他一方面是把贵州历史文化当作自己的创作素材,另一方面则是将贵州竹根、朽木、鹅卵石等物产当作了创作载体。

“不需要刻意选择,而是自然而然将生活中的点点滴滴融入到创造中。纵观其雕塑经历,不难发现,这是钱绍武对他弟子的肯定,也是对刘万琪艺术成就的一种高度概括。为此,他拿出部分工资,雇佣当地山民挖老竹根,与长途客车驾驶员磨破嘴皮,才将竹根放在车顶棚货架带回贵阳。功夫不负有心人,他的竹根雕作品引起港、澳、台的震撼和模仿——竹根雕大获成功。从刘万琪艺术馆现存的,70年代到90年代的各种木雕作品来看,古朴大气,在材质自然形态的把握、肌理效果的展现方面都别具一格。常常在赋予形体生命的时候,又保留了形体特有的质感,这种质感有部分来自天然的肌理效果,有部分来自手工雕琢的匠心独运。

到80年代,刘万琪的作品,在风格、材质、题材上,都更加丰富多姿。从铸铜、汉白玉、河石、树根、竹根材质的雕塑,到墙面的水墨画,无论什么材质,都被赋予了特殊韵味,爆发出的生命力让人叹为观止。直到杖朝之年,刘万琪依然拒绝媚俗与过度商业化,专注于自己的内心追求,勇于捕捉生活中的细枝末节。”乍听《八十而立》之名便觉有趣,刘万琪的意思是,他要对自己的艺术历程进行归零,重新开启新的艺术探索之旅。

她的上方似树林,下面似是流水,隆起的腹部意在孕育生命。”初看《绿色的梦》,我便好奇其立意为何在“环保”,一听解释,便也觉理所应当。《唐宋诗篇》是根据唐仕女造型采用汉白玉材质创作的系列雕塑。虽雕塑面部不符合人体构造,眼睛鼻子各成一线,但乍眼一看,竟还觉得“这是个十分不错的美人”。刘万琪在评价他人雕塑作品时曾说,“优秀的艺术家像一个熔炉,让生活的苦难、复杂的情感和丰富的艺术形式在心中燃烧,最后杂质褪尽,艺术的精神由此涅槃。

”当我毕恭毕敬站在刘万琪艺术馆前,产生一种思考——这种评价是否适用于他本人。是的,刘万琪亦是通过个人生活经历,将西方雕塑的传统技法、中国古代朴素的哲学观、传统艺术的造型方法、传统文化的意境手段,甚至中国古代园林的造型、借景手法融入创作中,形成的个人风貌独一无二。”他的作品就像放在了一个熔炉中,是将作者生活经历、情感感受、艺术形式在心中燃烧殆尽后的凤凰涅槃。此时,我似乎又看到中国现代漫画事业先驱丰子恺所说的“艺术三昧境”:

这道理看似矛盾又玄妙,其实是艺术的一般特色,美学上的所谓“多样的统一”。培养本土雕塑人才,刘万琪认为这是责任之举,亦是必然之路。1985年,刘万琪调到贵州省艺术专科学校,受命与北京来的艺术家田世信合作建立雕塑工作室。并于1986年成立贵州艺专雕塑工作室,这也是贵州艺术教育史上的第一个雕塑专业,首开中国西南部雕塑创作研究之先河。在开展创作的同时,他们也招收雕塑专业学生,这些学生后来发展成为贵州雕塑界创作与教学方面的骨干力量。

因此,刘万琪也被称为贵州地区雕塑艺术的发起者与布道者之一,在西南的雕塑荒漠竖起了雕塑艺术的大旗,培养了大批的艺术新人。在他看来,普通人若看雕塑喜欢具象的东西,常问,“这是在表达什么?”艺术家创造雕塑更喜欢抽象的东西,常答,“你觉得像什么就是什么。”他认为,雕塑艺术是立体的艺术,在三度空间中造型,比二度空间更需要想象力和多元审美。事实上,无论从艺术气场、表现格局,或是从一些所谓现代时尚的视觉感官效果中探寻,刘万琪的雕塑艺术,是值得人们关注和学习的。

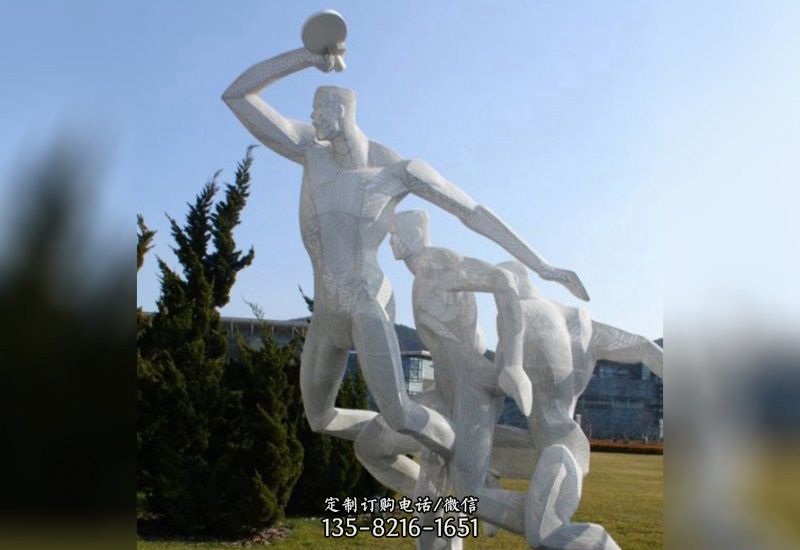

将他的雕塑放大尺寸,做成户外公益雕塑,渗透到普通人的日常生活中,任它十年二十年,也依然不朽。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号