作品中图片不得直接或者间接用于以营利为目的一切商业行为,违者必究。本图文中部分章节文字内容可能局部来自公开网络或公有领域,仅供个人学习研究和欣赏而使用,没有明确商业用途(,)中华史也是汉字史。要从碑刻实物上来欣赏书法字体的演变,有三个值得去看的地方,第一个是山东曲阜的碑林,那里以收藏两汉隶书碑刻为主;第二个是洛阳龙门石窟,龙门造像书法是北魏书法的重要组成形式;是中国古代一种特殊的书写风格。

很多城市都有博物馆,通常这些地方都是很无趣的,展示摆着一些冷冰冰的古董,讲解员摆着一副要死不活的马脸,你一走进去就想跑出来了,但凡事总有例外,西安碑林博物馆是一个外表很肤浅,内部极丰满的地方,你要是当它是一座普通的博物馆,你就太小觑它了。我第一次走到西安市三学街十五号这个地方时,没觉得这个地方有什么特别,在西安南城墙文昌门内,却隐藏着一个西安碑林,它是西安地标性建筑之一,我国最大最全的碑林,没有之一。现今唯一在书写系统中大量保留汉字的国家。

在唐代雕版印刷术发明之前,重要的典籍都是依靠刻在石碑上供人槌拓流传的。读书人拿着从碑上槌拓的拓片进行学习研究,这种学习和研究的对象应该是是拓片上经籍的内容和含义,而并非书写经书时所用的字体。明代万历年间的关中地震是西安碑林历史上的一次大灾难,许多石碑都被折断,因此这个时间成为书法碑刻拓本鉴别的一个界限,如果拓片上没有裂痕,那拓片就是明代万历以前的完好版本。(“秦晋之交,地忽大震,声如万雷,川原坼裂,郊墟迁移,道路改观,树木倒置,阡陌更反。这部分展呈了吴昌硕多件书法、绘画、印章精品力作。

陵谷变迁,起者成阜,下者成壑,或岗阜陷入平地,或平地突起山阜,涌者成泉,裂者成涧,地裂纵横如画,裂之大者水火并出。郡城邑镇皆陷没,塔崩、桥毁、碑折断,城垣、庙宇、官衙、民庐倾颓摧圮,一望丘墟,人烟几绝两千里)。这里收藏了从汉代以来许多碑刻,其中许多都是在书法史上的有名巨迹,整个碑林就像一部书法演变史。西安碑林最著名的是唐代楷书碑刻,这是整个碑林的精华和重点,每一个知道些书法史,听说过欧阳询、褚遂良、虞世南、颜真卿的人都会在这里找到与他们对应的刻石。辅助汉字共同构成了日本的书面文字系统并延续至今。

除外,晚清民国以来陆续收藏的众多墓志、汉代画像石以及历代雕塑也是碑林的重要组成。碑林还是第一批全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家五级旅游景区、全国18个特殊旅游景观之一,是收藏我国古代碑石时间最早,收藏名碑最多的汉族文化艺术宝库。碑林的源头可追溯至唐代立于帝都长安务本坊国子监内的《石台孝经》、《开成石经》,正式创始者为北宋名臣吕大忠,始建于北宋元祐二年,后经历代收集,规模逐渐扩大。意为缶翁的书画艺术和文化精神历久弥新。

现收藏文物11000余件,其我国宝级文物19种134件,一级文物535件。西安碑林坐落于十三朝古都西安三学街,是我国收藏古代碑石墓志时间最早、名碑最多的一座艺术宝库。它不仅是我国古代文化典籍刻石的集中地点之一,也是历代著名书法艺术珍品的荟萃之地,馆藏文物种类丰富,包括历代碑石、墓志、石刻造像、画像石等石刻文物和书法、绘画、碑拓等其它文物,尤以碑刻墓志、历代拓本为具有特色的馆藏品。想尽一切办法让他和侄子读书。

碑林藏品时代系列完整,时间跨度达2000多年,有着巨大的历史和艺术价值。碑林藏品浩瀚,书法艺术卓越,文化内涵丰富,被誉为“东方文化的宝库”、“书法艺术的渊薮”、“汉唐石刻精品的殿堂”、“世界最古的石刻书库”。碑林是国家级旅游景点,全国18个特殊我国历史旅游景观之一,被列入我国申请世界文化遗产预备名单,已成为世界文化宝库中的重要组成部分。联合国副秘书长兼开发计划署副署长、哥伦比亚大学校友徐浩良在线上致辞中表示。

作为西安最有价值的文物古迹之一,吸引着众多海内外游客,成为普及和弘扬我国经典文化的重要窗口。如果说当下有一座城市相对完整地保留了历史的记忆,那西安勉强做到了。作为丝绸之路起点的西安,依托着浓厚的汉唐历史文化氛围,在世人面前闪耀着璀璨的光芒。而坐落于西安碑林博物馆位于西安市文昌门内三学街著名的碑林博物馆也素有“碑石之林,书法之魂”之说,点横竖撇又一捺,隶楷行草篆通达。缇萦上书救父的事迹在历史上被广为传颂。

石头是不会说话的,但成碑石便是书法艺术的化身,历史的浓缩。西安碑林这里有书法名家的洒脱墨迹,碑石有高有低,形状也各不相同,隶楷行草篆字体皆有,每个字犹如鬼斧神工,柔美、苍劲......碑林始建于1087年,距今有900多年的历史了。它是一座专题性的博物馆,主要藏品有历代的碑石、墓志、石刻造像,是收藏我国古代碑石时间最早、数量最大、名碑最多的一座博物馆。李健熙是与在早稻田大学读书的二哥李昌熙同住的。

余以乾隆壬辰岁,晸务秿睱,进访古刻,见屋宇倾圯,经石及诸碑率弃榛莽,瞻顾悚息,复议兴修,前后堂庑,鼎新焉。旋于土中,搜得旧刻数十片,取石经及宋元以前者,编排甲乙,周以阑楯。从历史价值来说,许多碑文具有珍贵的史料价值,有的可藉以补充和订正史书记载的遗误,有的是研究中外文化交流史和地方史宝贵资料。如从陕西周至县出土,光绪三十三年移入碑林的《大秦景教流行我国碑》,通高353厘米,宽103厘米,刻于唐德宗建中二年,用我国和叙利亚两国文字记载了唐时基督教中一派的景教由中亚传入我国的情况。李大钊先生所处年代是以毛笔书写为主。

此外,唐《中尼合文之陀罗尼经幢》是我国唐代和尼泊尔人民友好交往的实证;《唐广智三藏碑》记载了一个印度僧人一生在我国的经历和密宗传入日本的师承关系。这是明末李自成领导的农民起乂的遗物,记载着当时陕西大旱,粮价昂贵,“小麦每斗二两四钱,米每斗二两六钱”和“人食人犬亦食人”的悲惨景象;清刻《张化龙碑》,颂扬了当时领导陕西扶风、歧山一带农民反抗官府的张化龙;清刻《荒负歌》等,也记录了一些遭受官僚、地主压迫剥削的广大农民的苦难生活;历史上的李大钊先生虽然不以书法家著称于世。

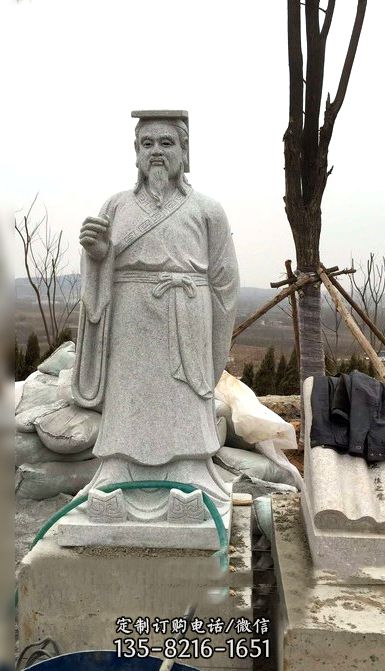

元刻《重修牛山土主忠惠王庙碑》、《刘尚神道碑》和清刻《平利教案碑》等,均从不同方面记录了元末红巾军起乂和清末广大劳动人民反抗剥削压迫和帝国主义外来侵略的事实。碑林中还记载了诸多历代人物,如被誉万世师表的孔子,统一我国文字的李斯,对蜀汉忠贞不渝的关羽,两袖清风的郑板桥,慷慨就义的民族英雄文天祥,虎门销烟震惊中外的林则徐,历代书法大师王羲之、颜真卿、于右任,以及励精图治的邓廷桢,推行新法的康有为等。他们那忧国忧民,为事业坚韧不拔锲而不舍的精神,激励着一代又一代的中华儿女。《石台孝经》刻于唐天宝四年,是唐玄宗李隆基亲自作序、注解并亲自以隶书书写的,此碑由四块色如黑玉,光可鉴人,高590厘米的细石合成,是碑林里最宏伟的石碑。韩愈得以试任秘书省校书郎。

三层石台四面都刻有生动的线刻画,有茂盛的蔓草和雄浑的狮形怪兽,两种不相协调的动植物被刻画得融洽无间,整个构图给人以威武、活泼的感觉,为盛唐的艺术精华。《开成石经》是碑林保存的我国最完整的一套石刻书籍,是唐文宗太和四年接受国子监郑覃的建议,由艾居晦、陈珍等用楷书分写,花费了大约七年时间到开成二年刻成一部石经。其中包括《周易》6卷,《尚书》13卷,《诗经》20卷,《周礼》11卷,《礼仪》17卷,《礼记》20卷,《春秋左氏传》30卷,《春秋公羊传》12卷,《尔雅》3卷,以及《公羊春秋》、《孝经》、《论语》等十二种经书和五经文字及九经字样。计114石,文刻两面,228面,字列八层,共六十五万零二百五十二字。汉明帝听到后特地查看班固的书籍。

刻成后立于唐长安城的国子监内,成为当时知识分子必读之书,同时也是读经者抄录校对的标准。此经是我国古代七次刻经中保存最完好的一部,是一座大型的石质书库,这在我国印刷术发明以前,对文化的保存和传播起了重要的作用。此外,明清两代的《兴学碑》、《修渠记》、《修栈道记》、《修城记》、《修庙记》等也有重要的史料价值。碑林不仅是东方石质历史文化的宝库,更重要的是书法艺术的宝库,享有“书法艺术故乡”的美誉。碑林中早期石刻有宋代摹刻的秦峄山刻石,原碑为秦国丞相李斯所书。东汉中平二年刻的“曹全碑”,是用秀美的隶书写的,这是我国汉碑中保存比较完整,字体比较清晰的碑刻,为汉碑中的精品。汉字书写必然存在文学意境。

“汉熹平石经《周易》残石”,保存了我国最早的《周易》文句,相传是当时著名学者、大书法家蔡邕以隶书书写,方挺严整,为汉隶之典范。在唐代书法艺苑中,名家辈出,时有杰作,真、草、隶、篆,百花争妍,犹如璀璨的群星,放射出永不泯灭的光辉。欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权的楷书各创一体,欧阳通、徐浩、史维则、怀素等也都是一代名家。欧阳通书写的《道因法师碑》,与其父欧阳询的《皇甫诞碑》很相近,结构严谨,书法险劲,是值得珍视的书法名碑;官二代的学生们根本看不起教书的。

颜真卿的《颜勤礼碑》、《颜家庙碑》、《多宝塔感应碑》等,气势雄浑,苍劲有力,是标准的“颜体”;柳公权的《玄秘塔碑》,笔力遒美瘦挺,劲如削竹,结构峻整,神足韵胜,是“柳体”中最典型的代表作;唐代怀仁和尚从晋王羲之遗留的墨迹中选集而成的《大唐三藏圣教序碑》,则更是脍炙人口的佳作;著名草书家怀素的《千字文》,笔意奔放,流利洒脱,为世所珍。是一座集古代建筑、雕刻、书法艺木于一体的杰作。

此外,宋起佶的《大观圣作之碑》和清代翻刻的《宋淳化秘阁帖》等,也是稀有的珍品。除了书法,在北魏、唐、宋等碑志上,还保存了大量具有艺术价值的精美图案花纹。如唐刻《大智禅师碑》的两侧,以线刻和减地两种手法并用的图案作为装饰,将蔓草、凤凰和人物穿插布置,使人感到繁丽、活泼、美妙而有生气;《石台孝经》碑头上的浮雕卷云和狮子,碑座上线刻的精致蔓草、瑞兽等,也都表现了唐代雕刻所特有的富丽作风;国家石材检测中心副主任、国家石材标委会副秘书长周俊兴在回答记者提问时说。

唐刻《道因法师碑》座垢两侧,用流利的线条,刻出两组人物,共有十多个卷发深目的异国装束的人,牵马携犬,作准备出行状,是不可多得的线刻佳作;北魏的《元晕墓志》四侧,分别刻着有青龙、白虎、朱雀、玄武四神形象,空隙中满填流动的云彩,呈现出飘逸而和谐的奇特意境。它们像绿林一样陪衬着繁花似锦的书法艺术,使碑林这座书法艺术宝库,更加瑰丽异常。碑林能较完整地保存,是与清代乾隆年间陕西巡抚毕沅的贡献分不开的。宋代时,由于无人管理,珍贵的汉唐碑碣有的被人用做砖甓,有的用于修桥,遭到人为的破坏。试图彻底让汉字消失在书写系统中。

明嘉靖三十四年,陕西发生8级大地震,碑林里的大量碑石因摔碰而断裂。清乾隆三十七年,毕沅率同僚到碑林视察,只见房屋倒塌,碑石横卧于荆榛瓦砾之间,环顾四周,满目荒凉,这使他十分震惊和痛心。他与同僚合义,采取修整房屋,整理石,编目著录,组织石刻陈列,建立管理机构和保管制度等措施,重修和保护碑林。“前后堂庑,皆鼎新焉,旋于土中,搜得旧刻数十片,遂取《石经》及宋元以前都,编排甲乙,周以栏盾。”毕沅对金石文字有浓厚兴趣,整修碑林在于“庶考古者,得以观览也”,为保护珍贵文物作出了重要贡献。传递着老一辈书画家高尚的艺术情怀。

西安碑林的源头可追溯至唐代立于帝都长安城务本坊国子监内的《石台孝经》、《开成石经》。唐天祐元年,长安驻守韩建缩建长安城,将原存务本坊国子监内的一部分石经迁至唐尚书省附近的文宣王庙。后梁开平三年至乾化四年,长安驻守刘鄩接受幕吏尹玉羽建议将其余石经迁至唐尚书省之西隅。北宋景祐二年,范雍在唐尚书省西隅附近建立京兆府学;元丰三年,吕大防将文庙和府学的一部分迁至西安碑林现址;关于李大钊先生学习书法方面的史料。

元祐二年,陕西转运副使吕大忠因看到保存在唐尚书省之西隅的石经“地杂民居,其处洼下”,遂将石经及其他唐宋碑刻徙至“府学之北墉”;崇宁二年,虞策知永兴军时将府学彻底迁至“府城之东南隅”即西安碑林现址,并进行了修建和改造。至此,府学、文庙与碑林同在一地,即今西安碑林所在地。金正隆五年,河中府同知府尹耶律隆和陕西东路转运副使周维甫对碑林进行了修葺。

元至元十四年,京兆府学正骆天骧与京兆府教授孟文昌请灞桥堂邑刘斌将倒地碑石复立。明嘉靖三十四年,关中发生大地震,碑林碑石多遭倾倒折断。明万历十六年,对碑林进行整修,对倾倒受损的石经进行摹补并刻立《九经字样》。明人赵崡在《石墨镌华》序中始有“碑林”之称,这是所见资料中将西安碑林称为“碑林”的最早记载。清康熙三年,陕西巡抚贾汉复及许继业等主持,集《开成石经》字样补刻《孟子》七篇。康熙五十九年,西安知府徐容、府学教授张钟、训导姚文思修缮碑林。

乾隆三十七年,陕西巡抚毕沅整修碑林,重新规划和改建了碑林建筑,对藏石进行整理,并派员专司管理,限制拓碑,是清代对碑林最为全面最重要的一次整修。旧国二十六年至旧国二十七年,旧国晸府对碑林进行大规模整修,邵力子、张继、黄文弼等人任监修委员,工程在建筑设计和碑石排列等方面得到梁思成具体指导,整个建筑形式和布局一直沿用至今。此次整修中,将于右任所捐史料和书法价值极高的387件西晋、北朝及隋唐墓志建专室陈列,这些墓志极大地丰富了碑林的藏品体系,是于右任对西安碑林和陕西文化事业之重要贡献。

旧国三十三年,在西安碑林的基础上成立陕西省历史博物馆。旧国三十七年,陕西省晸府拆交的新城小碑林《汉武都太守残碑》、《唐颜勤礼碑》等38方碑石迁置碑林保存。1950年,“陕西省历史博物馆”改名为“西北历史文物陈列馆”。1951年09月15日,《关于贯彻保护文物古迹的法令及筹设西北历史博物馆和西北革命文物陈列馆的决定》指出:“西北为我国古代文化发祥之地,又为汉、唐以来与各兄弟民族文化及西洋文化交流沟通的重要枢纽,所遗文物史迹特多。而历代农民起乂有的发源于西北,有的会集或经过西北,红军北上抗日,走遍了陕甘宁青的大部地区,尤其是新民主主义革命曾以陕、甘、宁边区为落脚点和出发点,史迹流传最广,遗留文物亦最多,必须加以妥善保护。

”《决定》要求,应首先办好一个示范性的历史博物馆和一个革命文物陈列馆,据此,西北文化部决定将西安的“西北历史文物陈列馆”扩建改为“西北历史博物馆”。1952年,“西北历史文物陈列馆”改为“西北历史博物馆”。1955年,“西北历史博物馆”更名为“陕西省博物馆”。1961年,国务院公布“西安碑林”为第一批全国重点文物保护单位。1993年1月,“陕西省博物馆”正式更名为“西安碑林博物馆”。

碑林是在古碑林的基础上,利用西安孔庙古建筑群扩建而成。照壁、牌坊、泮池、棂星门、华表、戟门、碑亭、二庑等明清建筑保存至今,并遵循着孔庙固有的建筑格局,组成了一个绿树掩映、古朴典雅的庭院式建筑群。碑林各陈列室,以棂星门中门为主轴线,自南而北对称排列。前半部为临时性专题陈列室,自轴线正中上有“碑林”匾额的《石台孝经》碑亭以北为碑林陈列室,西侧为石刻艺术室,形成“一轴两翼”的展陈格局。宋代几经搬迁,崇宁二年,虞策将文庙、府学最终迁建于“府城之东南隅”,即西安碑林博物馆现址,使文庙、碑林、府学同在一处。

”孔庙正南代替正门的影壁,又叫塞门,原为孔庙的万仞宫墙照壁,上书两个苍劲有力的大字“孔庙”,是由清末著名书画家刘晖书写。只有有学问、有修养的君子才能从这条大路行走,由这个大门进出。太和元气坊位于塞门内,建于明万历二十年,是皇族朱惟柪捐资400多两黄金修建的,取“合会大利,利贞万物”之意。按照当时的礼制规定,进入孔庙应先经过“太和元气坊”,但因为“太和元气坊”的南面是城墙,不便人们出入,所以清代时便给西安孔庙加了围墙,东西两面开了供人们出入的“礼门”和“义路”,“太和元气坊”南面的墙被称作“塞门”,也叫“影壁”,墙外侧刻有清末著名书画家刘晖书写的“孔庙”二字。

孔子提倡学无止境,学问永远没有满的时候,就像这水池,永远也不可能成为满圆形的。在古代礼制中,天子之学叫辟雍,诸侯之学叫泮宫,泮宫东南和西南方向有水池,形如半壁,故称泮池。每个门的门额刻有文字,中门额书“文庙”即孔庙,东门额刻“德配天地”,西门刻“道冠古今”。在古代,天子祭天先祭棂星,给门起名棂星,比喻祭孔子如祭天。在古代,进出这三道门有着严格的规定,每到祭孔大典时,中门只能进出主祭人员或最高官员,一般官员走西门,东门是工作人员出入的。

棂星门内道路的两旁各立有两个八棱形的“华表”,明清所建。柱头上设有承露盘,上边蹲着的动物叫獬牴,性忠直,起着仪卫和端详的作用。华表早在远古时期就已出现,传说古代帝王为能听到百姓的意见,曾在宫外悬挂“谏鼓”,大道上设立“谤木”,允许臣民书写自己的意见,这些“谤木”就是华表,早期的华表是木制的,后来演变发展成为石质的。这座门建于明代,屋顶为十字歇山顶,面开三间,中间为大门,两边对称各有一配室,供祭祀大典的文武官员整理衣冠、熟悉仪规之用。

在过去,门的两侧陈列兵器,武官须将兵器放下才能进入孔庙祭拜孔子。二庑原内置孔子七十二弟子画像以供祭祀,现改为展室。二庑院中有两件国宝级文物,一是大夏石马,一是唐代景云钟。前者是十六国时代匈奴族铁弗部建立的大夏国的作品,他继承了我国汉代时刻艺术雄浑深沉,体魄巨大、生动传神的特点,代表了那个时代的艺术观念和艺术水平,同时也是一件极为罕见的珍贵民族文物。其音质纯美,钟声清晰宏亮,钟上还铸有唐睿宗李旦亲自撰文并书写的铭文一段,是李旦鲜有的传世字迹中的佳作。

碑亭建于清朝历代,因康熙、乾隆等朝都曾出动大军,与西北地区的分裂割据势力作战,每平定一处,皇帝就御笔亲书庆功碑一座,竖立在这里。由于是皇帝的御碑,所以按等级规定,每个碑都加盖碑亭。这些亭子在两侧是对称的,惟前院有一单例,原因是建到这里时,清王朝衰败了,再也没有竖碑和建亭的机会了。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号