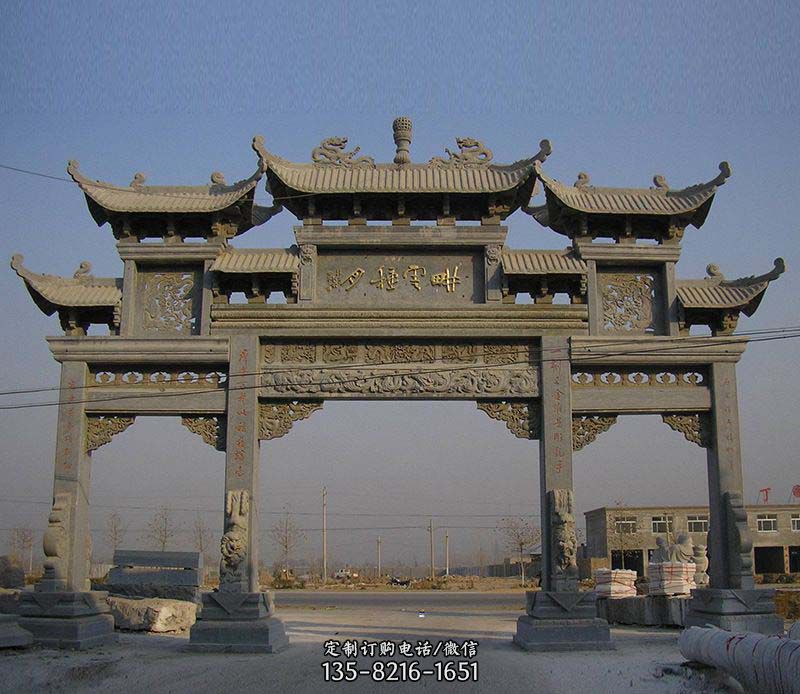

牌坊本身并不表义,仅是一个抽象的符号,虽因材料的不同而有木牌坊、石牌坊、砖牌坊的区别,又因大小的不同而分两柱、四柱、六柱等三种,还因形式不同而分为起楼、不起楼;有冲天柱或无冲天柱等等,但做法上均有一定的格式,可按一定的规则,例如算出各部件的尺寸及相互间的比例关系,所以一提到牌坊,就可以大致想到其形状,而不象西方的纪念碑追求各自不同的个性,我们通过牌楼可以看到中华文化的趋同性,认识中西文化的差别。

原载《中华文化纵横谈》第二集,华中理工大学出版社,武汉,1993这篇文章本是吴世昌先生要写的。那是在1986年春,为了筹办《中华文化》这本杂志,去吴先生家约稿,开头没谈稿子,而是从为什么想到办这样一个刊物说起,谈话中吴先生对北京拆掉牌楼特别激动:

而尽管准备办这杂志的华中工学院积极性很高,国家教育委员会也支持,但就是得不到期刊号,办不成。幸亏学校的出版社支持,将已收到的稿子出了一本《中华文化纵横谈》,自然也就没有能在书中为牌楼恢复名誉,想起来心中总是遗憾。这第一本纵横谈出来后,印过两次,出版社感到质量不错,是在1988年,提出再编一本。

我想到这次无论如何要给牌楼恢复名誉,这文章不好写,转来转去,最后落到德坚身上,此时她已退休在北京,有时间,查资料也方便,几个有关的大图书馆都去了,中午就在里面吃面包,这样专心干了几个月,于是就有了上面这篇文章。文章的内容看来已超出吴先生的原意,而在文字上自是不及吴先生如椽之笔。

但是德坚的钻研结果,给我以震惊,原来这牌坊除了它的威严或华丽,竟还是屈辱与高贵,自豪与辛酸,种种人生的记录。对它不止是恢复名誉,而应从中读出历史,在现代化的社会中找到它新的位置。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号