因为关于这座城市的风景,最美的角度都是在山顶所拍摄的老城。可能导航被我的意念所控制,在入城的一个分岔路口处,它执意让我走上一个上坡的岔道而非主路,然后七弯八绕,我发现自己居然直接开车上了山顶,而不是按原计划前往市区。于是,这座诞生了萨克斯管的比利时小城,就这样第一时间以最美姿态呈现在我面前:迪南城堡坐落于山顶,入口处有一栋房舍,如今改造为一间小酒店。因为他们研发了一种黑金色相间的萨克斯风。

若非我没有在迪南夜宿的计划,选择这里倒也不错,毕竟看夜景十分方便。当时的列日大主教,辖区涵盖了如今的比利时列日省、荷兰马斯特里赫特和德国亚琛等地区,迪南是当时的辖区第二大城市。在城堡外围的石阶上,迎着山谷吹来的大风,望向下面。老城建筑紧凑,河对岸山坡上散落着一些大型建筑,或是修道院,或是旧时贵族宅邸。这条河名叫默兹河,是当年的水路要道,而迪南正是默兹河谷的门户。如今我们所能看到的迪南城堡,其实是尼德兰帝国时期的荷兰人所建,大致落成于1821年。天津歌舞剧院萨克斯演奏家江胜勇觉得。

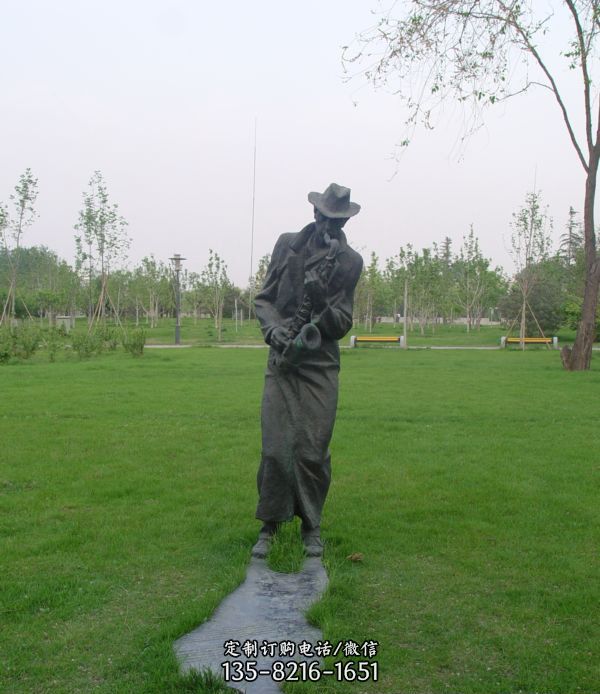

有意思的是,这座军事要塞如今属于私人财产,为一个比利时贵族家庭所拥有,正应了那句“有钱人的生活你想象不到”。城堡保留着旧时的军械库、监狱,中庭天井有大炮和断头台,虽无甚特别,但也值得“探险”一番。曾在一战中饱受摧残的迪南,还在这里设置了一战纪念馆,重现历史。不过,只有乘坐缆车或者步行四百多级石阶下往老城,再抬头望向城堡,才能明白迪南的昔日荣光。城堡几乎与百米高的峭壁融为一体,当年虎踞一方,扼守默兹河。其实萨克斯桥这个名字,是典型的游客叫法,只因桥两侧有着12座各种图案、花花绿绿的萨克斯雕塑,彰显着“萨克斯发源地”的身份,我们才如此称呼。萨克斯做为当今西洋乐中。

这些雕塑其实分别代表着12个国家,旁边竖立着该国国旗,中国也在其中,对应的萨克斯雕塑颜色自然是中国红。如果从老城这边走到桥的另一头,就会发现一座小小的军人雕像。起初以为是当地出身的知名军人,走近看介绍才知道是一位大人物,而此桥也正是以他命名——戴高乐桥。当然,这小小的铜像还不如一个萨克斯雕塑大呢,黄铜色泽也嫌暗沉,远远比不上萨克斯雕塑的花花绿绿那般抢眼。而且,它“躲”在桥的另一头,大多数人则只在对面的老城晃悠。其实萨克斯的声音无论演奏什么风格的乐曲。

在河对岸,峭壁上的城堡与峭壁前的圣母大教堂是迪南的两大地标。毫无疑问,教堂也是老城的天际线,与周围那些古朴雅致的老房子一起,描画出浓浓的中世纪意味。这座教堂的修建时间也是在11世纪左右,最初是罗马式风格,如今是哥特式风格。在萨克斯大街上,地上刻有萨克斯演奏家名字,每隔几十米就有不同种类萨克斯的模型和介绍标识。1814年,阿道夫·萨克斯出生于迪南一个知名乐器制造商家庭。1846年,32岁的他发明了一种将低音单簧管的吹嘴和奥菲克莱德号的管身结合在一起后改进而成的乐器,以自己的名字命名并申请专利,萨克斯就此诞生,被视作当时世界上造型最独特、音色最美妙的乐器。都使用此厂牌的萨克斯风。

门口有一张长椅,坐着一尊怀抱萨克斯的阿道夫·萨克斯雕像,人们可以与之坐在一起合照。故居已被改造为小小的博物馆,方寸之地里,有一些图片、文字和影像资料,记录萨克斯的发明过程。这种饼干由小麦粉和蜂蜜制成,大多数时候不是用来吃,而是用作装饰。它诞生于15世纪,当时因战争而围城,市民以这种饼干充饥。在一间雅致的饼屋里,我见到了这种饼干,形状各异,比如卡通形象、花朵、马车和鱼等,虽然好看,但店主建议我们不要吃,因为大概率会咬不动。我倒是惊喜地遇见了小时候最爱吃的哈斗,忙不迭叫上几样,来了一场“吃软不吃硬”。还擅长埙、横笛、陶笛、葫芦丝、萨克斯等多种乐器。

这座在历史上因黄铜和军事要塞而闻名的硬朗城市,似乎因萨克斯的诞生而变得柔软起来。直至今天,世界仍在倾听它的声音——每年,它都会举办最权威的萨克斯国际性大赛。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号