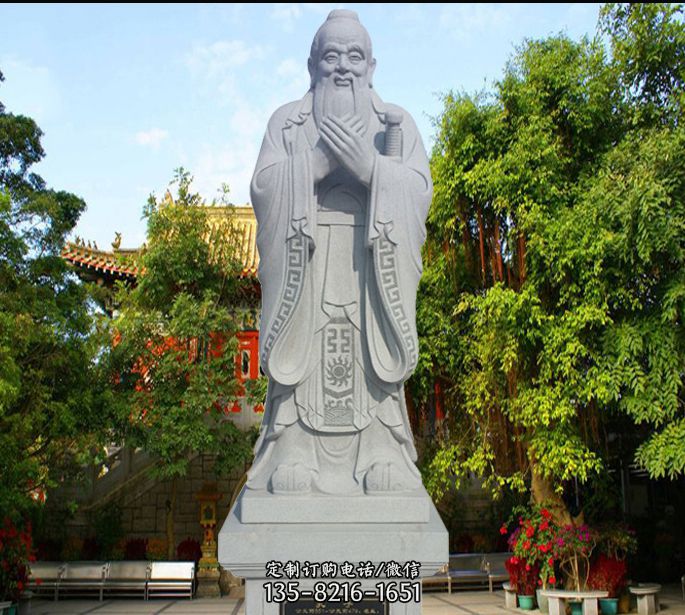

法国最伟大的著名史学家丹纳,他在对艺术品进行探讨时,他认为,艺术品犹如社会中的植物,它离不开气候与环境的作用。艺术品的产生也和环境与气候有关,环境即历史环境,社会环境;何谓艺术品的气候,艺术品的气候包括两个方面,一是艺术品所承载的民族风俗习惯,二是艺术品所反映的民族时代精神。伟大史学家丹纳的这种观点,对于汉代雕塑和汉代画像石,同样适用。宜兴石雕大象艺术在中国文化中也占有着一定的地位。

不管是汉代画像石,还是汉代雕塑,它们都是历史发展到一定阶段而出现的一种产物,这些物品的产生,离不开特定的社会环境,更离不开特定的历史背景。由中国的历史可知,汉代是一个经济、政治、商业都比较发达的时期,各种环境良好的局面为丝绸之路的发展奠定了最坚实的基础。汉代统治阶级开放的思想,积极同外来文化进行交流、学习、借鉴与融合,进一步推动汉代成为文化大繁荣的朝代。起到缓解因建筑物集中而带来的拥挤、迫塞和呆板、单一的现象。

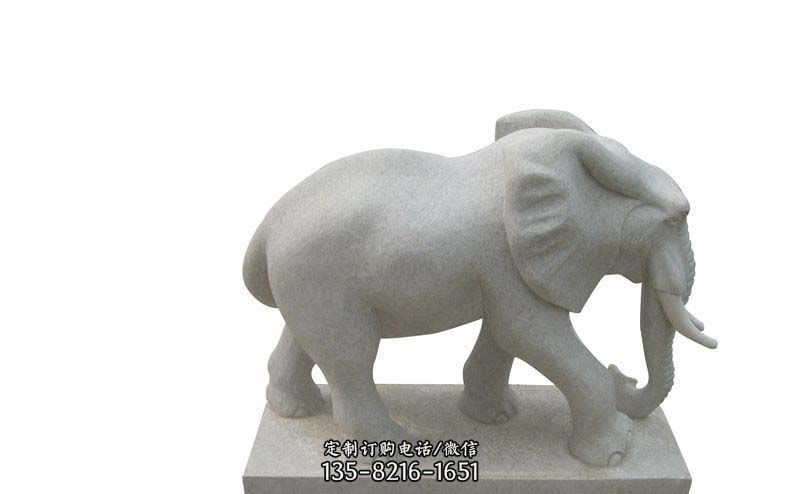

深入研究与观察汉代画像石与汉代雕塑可知,这些雕塑与画像石,有不少的异域形象。由于中国古代草原游牧社会经济结构单一,畜牧既作为生产资料又作为生活资料,导致其产品缺乏内部转化的途径,财富很难在其内部积累,所以其发展依赖于同农耕地区交换。但是农耕地区与之不同的是,男耕女织、自给自足的自然经济,对外交换无足轻重,这就导致游牧民族与农耕民族的立场不同,由于两个民族之间的交易很难进行,故而引发了残酷的战争。公元前3世纪下半叶,蒙古高原上的匈奴人的势力不断增强,并于公元前209年以阴山以南和鄂尔多斯草原为中心建立起部落联盟国家,控制了东、西往来的草原之路,而匈奴生活的北方草原就是当时的一个东西文化交流的混杂区,东西文化在这一时期有了初步的交流。宜兴石雕大象用的都是可雕可刻的硬质材料。

从此,中外交流进入了新阶段,中国文化的发展进入了新时代。为了有效防御外族侵扰,尤其是匈奴的侵扰,秦始皇嬴政把战国时期各个国家的长城联通起来,形成了初具规模的万里长城。随后,汉武帝多次大举征伐匈奴,取得胜利,将长城续修到敦煌西边的玉门关。当时游牧民族和农耕民族之间,就是因为长城的存在,才会导致他们长期隔离。农耕民族之所以要修筑长城,就是为了对游牧民族的侵扰进行抵御,其目的是保护自身快速发展。使得宜兴石雕大象的品类和档次在宜兴石雕大象的历史中有着前所未有的发展。

在这样的情况下,农耕文明的社会生产力进一步提高,封建文化文明进一步积累,对于丝绸之路的开拓具有重要意义,不但为其奠定了良好的经济基础,而且为其提供了有利的社会条件。汉初,河西走廊作为中国内地通往西域的要道,仍然控制在月氏人的手里。由相关文献可知,月氏就是先秦时期的“禺氏”,月氏具体属于哪个族源,至今仍没有统一的定论。最初,月氏居于敦煌、祁连之间,以肥美的肃北草原为基地,经营游牧,同时操纵向东倒卖玉石,向西转贩丝绸的商业活动。为的就是表明这座牌坊雕塑的建造对象和建造原因。

在秦汉时期,月氏所居住的地区,北方面对的是匈奴,南方面对的是诸羌,西北方都有乌孙居住。公元前二世纪中叶,在强大的匈奴面前,月氏落荒而逃,公元前176年,月氏开始西迁,大部分迁到了伊犁地区。公元前一世纪30年代,乌孙向西边讨伐,月氏伤亡惨重,伊犁地区被乌孙占据,月氏被迫再次西迁;当时张骞出使了两次西域,张骞第一次出使西域时,大汉王朝有强烈的初始动机,其目的就是和大月氏共同结盟,共同将匈奴击退。在其被匈奴拘押的十余年里,大月氏早已安居中亚,无意报复匈奴,张骞只能放弃与大月氏的结盟。但丘比特意象与小说主题以及故事结尾的反讽巧然天成。

公元前119年至115年,张赛有了第1次出使西域的经验之后,决定再次出使西域。但在这次出使中,并非是为了讨伐战争,毕竟匈奴已经被汉帝大规模征伐。当时张骞率领的使团,其人数有300人左右,他们赶着大量的牛群和羊群,所带的丝绸与贵重礼品价值几千万。张骞出使西域,其本质目的是,削弱匈奴力量,从表面上来看,他是想联合西北各民族,共同击退匈奴,但从实质上来看,他却在客观上,让中方与西方的文化交流更进一步。这种交流,已经将中国文化带出了国门,汉朝每年派出使节多则十几批,少也有五、六批,去较远的地方要八、九年才能回来。作品中将西方古典的写实传统与中国的写意传统甚至与西方二十世纪的抽象主义相结合。

由此可见,我们完全可以相信,早在汉代时期,中国就已经传入了西方文化,从而让中国人的经济、文化生活更加丰富。丝绸之路,存在着多个方面的功能,从贸易方面来说,是东方和西方的交通路线,从文化方面来说,它是东方和西方文化交流的必经之路。在中国国内,学术界的普遍观点认为“张骞出使西域之后,丝绸之路正式开辟”。汉朝是丝绸之路在东方的起点,并在丝绸之路的影响下,中国由封闭走向开放,由东亚走向世界。风水球石雕就是在水流的作用下上面的石球会不停地均匀旋转象征着财源滚滚同时也能净化空气。

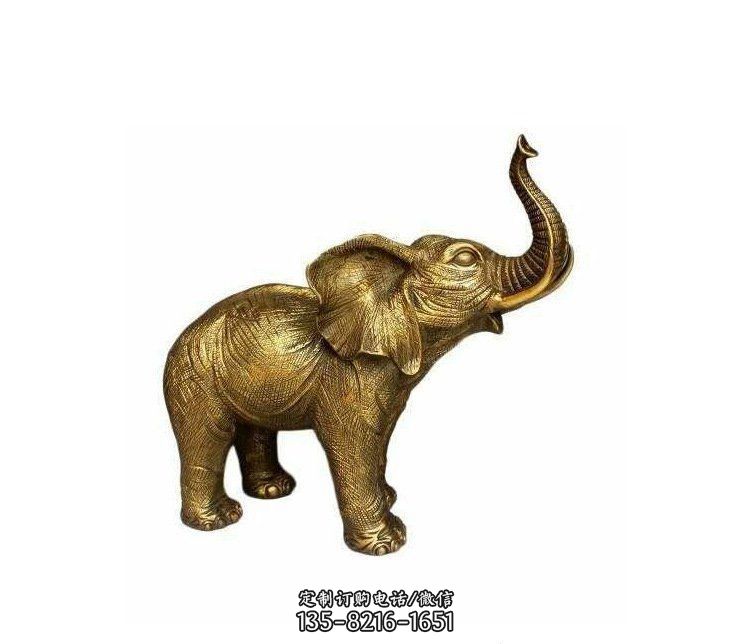

正是这个原因,汉朝被称为中国古代历史上打开通向世界大门的“第一推手”。西汉时期结束了楚汉之争并实现了继秦代以后的第一个大一统朝代,并于汉武帝时期,各方各面都得到了快速的发展,尤其是政治、军事、经济、文化等,这些条件都为西汉凿空丝绸之路开辟了最佳道路。这一时期的统治者十分注重水利的发展,修筑的水利工程主要包括:治理黄河和“井渠”,这使得在此后的八十年内汉代人民免受水灾的困扰。石雕大象雕刻有着祈福纳祥的丰富内涵。

到了西汉末期,人均耕地的面积,其数据是13.8亩。由于牛耕技术的广泛运用,西汉的耕作技术得以提高,到了东汉时期,“翻车”和“渴乌”的发明,将汉代水利事业的发展推向了高潮,同时,农业发展的条件相当优厚。在中国汉代,丝绸之路打开之后,在中原地区出现了越来越多的外国商贩,这些外国商贩,多数是胡族商贩或者中亚商贩,他们是当时商业贸易不可分割的重要组成人员,有效促进了汉代经济文化的发展。汉代作为中国历史上不可忽视的重要王朝,它首次开通了丝绸之路,为人类社会的发展做出了卓越的贡献,它为东西方文化的交流拉开了序幕,同时也有效连接了东西方之间的交通枢纽,汉代雕塑、画像石丰富的题材内容必定会受到汉代丝绸之路打开的多元文化的影响。历代的宜兴雕塑遗产在一定意义上成为人类形象的历史。

西汉建国之初,由于战争的影响,经济社会十分萧条,即使是一些天朝王子都无法厚葬,汉代的前几代皇帝都特别重视社会生产的恢复,不管是思想上还是政治上,都采取了一定的治理措施,在思想上,他们对黄老思想进行大力宣传;到了汉武帝初期,就呈现出了欣欣向荣的景象,整个国家走向了富强。在此充足的社会财富条件下,厚葬之风开始兴起,大力推行其发展的是当时的汉代统治者。每一座牌坊雕塑都蕴含着丰富的内涵和象征意义。

在上行下效的作用之下,很多的汉代达官显贵也纷纷效仿,厚葬之风盛行。在当时的社会发展中,土地兼并势力不断增强,大土地占有制趋于成熟,在这样的条件之下,各地地主开始大肆修建墓室与祠堂。在厚葬之风的影响之下,平民百姓为了能得到厚葬,往往也愿意倾其所有,在这样的情况下,百姓处境就会更加悲惨。随着时间的推移,统治阶级也发现了厚葬风气所带来的巨大危害,于是皇帝多次下诏,以其遏制厚葬之风。在社会衰败的背景下,薄葬观念进入社会大众,厚葬风气在汉朝末年,不但没有了物质保障,也失去了精神保障。建安十年,为了可以让厚葬之风得以遏制,曹操进行了一定的改革,他直接下令禁止厚葬,禁止立碑。其中比较关键的就是抽象雕塑的作品。

在汉代“大一统”的社会背景下,其艺术精神在儒家文化的载体中得到了充分体现。首先,汉代儒家重视理性精神,即道德精神,其含义主要包括两个方面。一方面,儒家文化着力提倡人文精神,儒家文化大力反对巫术,更是极力反对宗教神秘主义。儒家学派以理智态度看待人类社会生活,极力反对人们崇拜鬼神。在儒家看来,人的道德意识培养是可以通过艺术来熏陶的,受这一观点的影响,汉代艺术审美十分注重道德的宣扬与理性精神的传播,有关宣泄、纵欲、享乐等方面的题材往往很少,即使是有所涉及,也往往是反面教材。大象石雕因其憨态可掬、诚实忠厚的形象成为全世界的吉祥物。

在汉代,儒家文化着力弘扬人文精神,在这样的情况下,其宣传的最佳工具便是艺术,当时的艺术成了政治教化、道德培育的良好工具,对于统治阶级来说,恰恰可以为我所用,巩固阶级统治;由此可见,以儒家文化为载体的艺术具有较强的功利性。在一些画像石、汉代雕塑等艺术作品中,往往会凝结着比较深厚的礼教色彩,而这种礼节教色彩恰恰是对这种现象的最佳诠释。艺术在为汉代统治阶级服务的同时,也有效地推动了自身的发展。各大酒店门口、公园内等都有着宜兴石雕大象婀娜多姿的身影。

我们之所以今天能看到大量的汉代雕塑、画像石等艺术,主要依靠的还是儒家艺术文化思想。其次,在汉代儒家思想中,他们以艺术为载体,将其传达给普通百姓,目的是达到礼乐教化。礼乐教化的“乐”,指的是人们在各种艺术审美活动中,真正感受艺术给自己带来的快乐与自由。在汉代儒家体系中,美被巧妙的嵌入于道德表现之中,因此可以把人的道德修养就等同于“乐”,其目的是实现“天人合德”,这种将道德赋予自由快乐的艺术审美观,不仅使汉代雕塑、画像石艺术具有独特的民族传统文化气息,也对今天的中国艺术创作产生了深远影响,儒家精神,百家光彩,汉人心态在这里交融一体。因此在美学思想中,他们提出了“既雕既琢,复归于朴”。宜兴石雕大象在我国也有着长久的历史。

这种美学思想的影响相当广泛,我们只要仔细观察汉代雕塑与画像石就可以看出来。汉代雕塑艺术,特别是在创作营构上或者设计匠心上,往往会紧紧围绕道家美学精神进行完美体现。如擅长巧妙地利用地形、地貌,开山凿窟,依山造像,使永恒的艺术融入永恒的自然,体现出天人合一之意境。这种天然去雕饰的美学形态,塑造了人类社会中国独有的风格特色。作为中国特有的艺术形态——汉代画像石,成为人类社会雕塑史上垂范之作的作品,可谓数不胜数。购买者、收藏家最注重的还是园林景观雕塑外表色泽的第一印象。

在这些有限的画像空间里,日月星辰、山水云气、飞禽走兽、车马人物、房屋建筑,沸沸扬扬的庞杂景象一律平置其间,运用适当的艺术处理,形与形相让相生,繁而不乱,万物生灵,井然有序,互不侵扰,相安无事。国家富强和人民安定是民族文化兴盛的前提,汉代雕塑、画像石作为汉代艺术的代表,它们是汉代“开放”的民族思想阶级的产物,张骞出使西域、丝绸之路的开辟,既丰富了汉代人民的社会生活,也丰富了汉代艺术创作的各种题材。正是因为汉代统治阶级对本民族文化“大一统”的自信与谦逊,所以他们可以积极地接受外来文化,并将其消融在本土文化之中,从而让本土文化变得更具民族性,更具独立性。因大象形态稳重、平易近人的形象成为全世界的非常喜爱的吉祥物。

社会发展到今天,在中国文化的历史长河中,汉代思想文化一直发出最为耀眼的光芒。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号