早上6点多,睡在三楼的鲁迅之子周海婴从沉睡中醒来。他发现这天早上天色已经不早了,正纳闷帮佣许妈怎么没叫他起床时,许妈红着眼上来了。”许妈说这话时声音很小,但周海婴却听得分明,停顿了一会后,她强忍着泪说:”进门后,他看见父亲如每天清晨睡觉一般躺在床上,那么平静、那么安详。唯一不同的是,今天房间的空气十分低沉,压得人喘不过气来。

周海婴进入鲁迅房间后不久,闻讯赶来的日本女护士再次对鲁迅进行了急救,当然:父亲可能再也不会醒来了,他再也不会叫他“小乖姑”,再也不能用胡须刺他的双颊了…奥本杏花给鲁迅脸上涂满凡士林油膏,并把调好的白色石膏糊均匀地涂在了他的全脸。全程,周海婴都目不转睛地看着,半个钟后,奥本托着面具边缘慢慢上提,面具脱离。面具被完全拿下时,周海婴看到面具上有十几根父亲的眉毛和胡子,那一刻,他心里涌出一种异样的绞痛,他心道:

”他想挣开母亲冲上前责问奥本,但母亲却紧紧拥着他不让他动弹。周海婴终于没有再说什么,他只死死盯着奥本手里的面膜胎具。唯独鲁迅曾经帮助过的文学青年萧军,他几乎是哭喊着冲进鲁迅房间的,跪倒在鲁迅遗体旁后,他便嚎啕大哭。周海婴听着他的哭声也跟着止不住地泪流,直到晚年时,他也一直记得这一幕。萧军走后,前来吊唁的人还有很多,冯雪峰、宋庆龄等也第一时间赶来了。

悲痛中的许广平开始和鲁迅弟弟周建人等一同商量丧事的安排。冯雪峰说这话有他的考虑,鲁迅的身份太特殊,他又多次批评过国民党。”救国会是一个有广泛群众基础的抗日救亡组织,而宋庆龄当时正是救国会的执行委员,若丧事交由她承办,一切自然会好办很多。蔡元培、马相伯、宋庆龄、毛泽东、内山完造、史沫特莱、沈钧儒、茅盾、萧三。鲁迅去世的消息被公布后,他的朋友、学生纷纷赶到寓所吊唁。这些人里,有沈钧儒、夏尊、巴金、赵家璧、孟十还、柯灵、田源、田军等等。

此时的鲁迅遗体上盖着一床粉色的棉质夹被,他的脸上蒙着洁白的纱巾。这块纱巾是周海婴无数次想去扯下来的,他不喜欢那块纱巾,它的存在无时无刻不在提醒他:周海婴其实早已料到这一天会来,这半年来,随着鲁迅病情的加重,他家便常有医生出入。所以,在后来的《鲁迅与我的七十年》里,他甚至坦言,在父亲去世前几天,他甚至常恍惚听到一个声音对他说:”所以,去世前几个月,鲁迅曾在病中写过一篇《死》的随笔文章,这篇文章里,鲁迅直接将自己的遗嘱写出了。“1.不得因为丧事,收受任何人的一文钱,但老朋友的,不在此例;5.孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,但不可以去做空头文学家或美术家;

7.损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。”这篇文章甚至讲到了鲁迅死前“是否原谅仇人”的问题,他在文中给出的答案是“不原谅”,他用他一如既往的刚硬口吻说:”鲁迅自己和儿子周海婴能预见到的“死”,许广平自然也早有预感了。只是,同周海婴一样,她也没想到这一天会来得那样快。那天,当上海电影公司派来的欧阳予倩、王士珍等人来到鲁迅的卧室开始拍摄时,周海婴还未完全接受父亲已死的事实,他甚至祈盼父亲突然坐起来对着镜头说点什么。

鲁迅卧室的床头是一张半旧的书桌,去世前一天,他甚至还伏案在这个书桌上给好友内山完造写了最后一张便条,便条内容是“不能践十点钟的约”,并要他速请医生。因为写便条时,他的身体已经很坏了,所以便条上有很多被涂改的痕迹。镜头里,这张书桌上杂乱地堆着鲁迅的书籍和手稿,桌上还有两支“金不换”毛笔直挺挺地插在笔筒里,笔筒旁边是一只有盖的瓷茶蛊。从镜头看去,鲁迅的卧室有两幅画特别引人注目,这两幅画一幅是凯绥珂勒惠支的版画,另一幅则是儿子周海婴的油画肖像。

万幸,除了拍摄鲁迅寓所外,明星电影公司的工作人员还拍下了万国殡仪馆吊唁和万国公墓安葬的情况,这些,全是给后人留下的珍贵史料。当天下午3点,在内山完造的安排下,万国殡仪馆的车运走了鲁迅的遗体。按照惯例,他们将对鲁迅的遗体进行简单地整理和化妆。当晚,是周海婴有记忆以来,父亲第一次没有和他们住在一起。往后,他早上醒来再也不用蹑手蹑脚了,因为他的家里,再也不会有熬夜晚起的父亲了。就在鲁迅去世的当晚,随着上海《大晚报》刊出鲁迅讣告,整个上海甚至整个中国的文学界都震颤了。

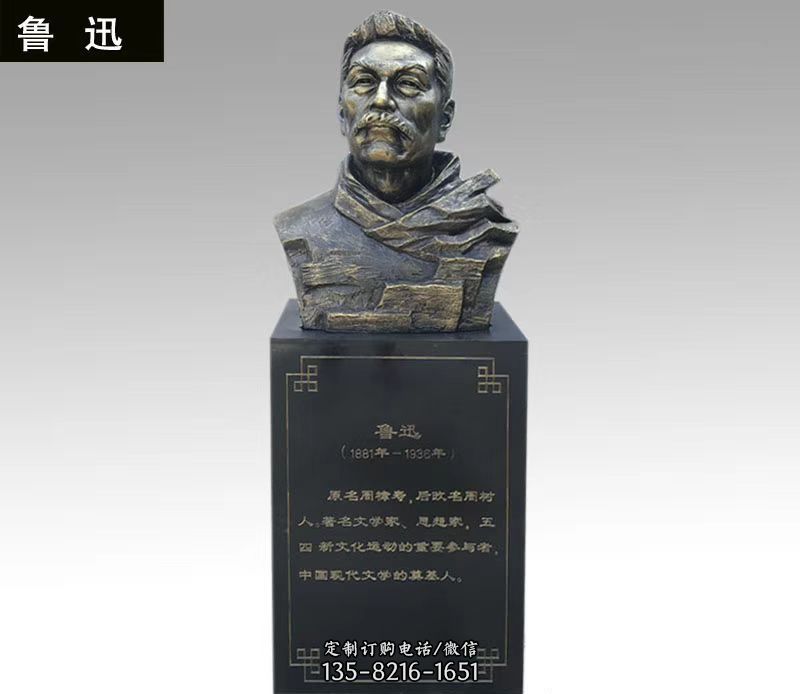

鲁迅不是一般的文人,他是一个用笔革命的文人,几十年来,他一直坚持用笔唤醒麻木的国人。也是没日没夜地战斗,他才在55岁这年就因病辞世了。火发不已,叹兴不已,于是鲁迅肠伤,胃伤,肝伤,肺伤,血管伤,而鲁迅不起,呜呼,鲁迅以是不起。此时的鲁迅遗体身着咖啡色绸袍,覆深色锦被,他两颊瘦削,神采如生。在众多的挽联里,有两幅挽联格外引人注目,其中一幅是全国学生救国联合会的挽词,上写:当所有人向鲁迅遗体行三鞠躬礼时,许广平终于忍不住匐地失声痛哭,周海婴也跟着痛哭不已,其他人也纷纷落泪。

殡仪馆职员为鲁迅更衣时,许广平的哭声依旧没有止住。当日,鲁迅入殓时,被换上了一套与他平日穿着完全不同的服装:他内穿白绸衫绔,白袜黑鞋,外加薄棉咖啡色袄绔及长袍,其外再加以同色锦衾。直到父亲的遗体被覆上绯色彩绣锦被后,他才再次确信眼前的人是自己的父亲。此时的鲁迅遗体已被进行了一轮精心化妆,他看起来比先前似乎年轻了许多,他的头发被梳理得一丝不苟且很有光泽,他的头下放置了一只白枕头,这让他看起来更像是睡着而非故去了。

正式入殓时,许广平、周海婴负责扶住鲁迅的头,而鲁迅弟弟周建人和侄女则扶着足部,他们和殡仪馆职员一起亲自将鲁迅安置到了棺材里。鲁迅的棺材是宋庆龄参与购置的,这个棺材为深红色楠木制成,它的制作一看便是西式,棺身四周有铜环,上加内盖。因为棺材一半是玻璃制成,所以人们可以清楚地瞻仰鲁迅的遗容。按照治丧委员会的意见,20日和21日两天和22日上午,为各界人士吊唁、瞻仰遗容时间,正式的出殡时间是22日下午。

治丧委员会和各界救国会还就一些细节和鲁迅密友开过会,会上他们也讨论了“由谁抬灵柩”的问题,对此,胡风的观点非常明确,他说:先生具有国际主义者的风范,不是民族主义者,他生前反对狭隘的民族主义。”所以,他的观点当然是不支持由纯粹的文化界文人来抬棺。这项讨论结束后,大家便就鲁迅棺木上应该覆盖怎样的旗帜进行了讨论。当时,若要代表国葬则必须覆盖当局的旗帜,可鲁迅却又是当局的反对者。周先生得不到什么国葬,但可举行一个民族的葬仪,他地下有灵会高兴的。

”瞻仰者中,有工人、店员、职员、学生、教师,也有文艺界圈内人士,根据相关记载,自发前来瞻仰鲁迅遗容者竟达六千多人。22日下午一点多,即鲁迅去世的第4天,人们从城市不同的角落汇入了庄严肃穆的万国殡仪馆,人流中出现了宋庆龄、蔡元培、沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、王造时、史良以及郑振铎、叶圣陶、胡愈之等的身影。当日下午1点50分,人们在万国殡仪馆为鲁迅举行了“启灵祭”。仪式时,鲁迅的亲友和治丧委员会成员宋庆龄、蔡元培、内山完造、沈钧儒等30多人肃立棺前。

默哀、行三鞠躬礼后,殡仪馆职员将棺盖封严,之后,周海婴和母亲等人一起绕着棺材走了一圈。下午两点,作家黄源、巴金、黎烈文、胡风等十六人抬起了灵柩,当日抬棺的人,多是鲁迅的接班人。而扶灵者,则为蔡元培、宋庆龄、内山完造、茅盾、胡风等。鲁迅的灵柩缓缓从地面腾空的瞬间,无数人泪似涌泉,呜咽、嚎陶一片,一时间,无数双手争相触摸棺木。原本很短时间便能完成的移灵,因为民众的不舍而致半小时才完成。灵柩终于被移置到了柩车内,执绋者随柩而行,至大门外整队。送葬队中,负责拿鲁迅遗照的是他的侄女,遗照上的鲁迅眼神刚毅、坚定,这遗像是画家司徒乔所绘。

画像后便是鲁迅的灵车,灵车后紧随的4辆车则坐着许广平、周海婴、周建人、宋庆龄、蔡元培等。”这句话后来被一位参加葬礼的女作家解读为他的“年幼、天真、不谙世事”。但实际上,当时已七岁的周海婴怎会不知父亲已去世,他之所以如此说,只是想告诉周围人:”原本,送葬队会经过闹市区,可因为当局不同意,最终,鲁迅的送葬队只得绕行偏僻的地方。可即便避开了闹市区,一路上前来为鲁迅送行者依旧人山人海。

这些人中,大部分都是之前读过鲁迅文章、受过鲁迅影响的青年、少年。下午三四点时,随着数不清的工人、学生的加入,出发时6000多人的队伍迅速扩大到了几万人,有人开始散发纪念鲁迅的传单,他们高呼继承鲁迅遗志、打倒日本帝国主义。值得一提的是,送葬队经过哥伦比亚路和虹桥路的转角处时,人行道上站满了同文书院的日本学生。“中国竟出了这样一个大作家,竟会有这么多人给他送葬”!下午4点30分,送葬队伍浩浩荡荡地抵达了万国公墓,他们将在礼堂举行最后的追悼会。追悼会仪式的主持者是蔡元培,致悼词者是沈钧儒,宋庆龄、内山完造等还发表了演讲。

随后,在三鞠躬、默哀、挽歌声中,救国会的王造时、李公朴等人将一面由沈钧儒亲笔手书的白底黑字“民族魂”旗帜覆盖在棺木上。将“民族魂”旗帜覆盖在鲁迅棺木上时,在场的所有人都未曾想到:鲁迅将是中国第一位,也是最后一位覆盖“民族魂”旗帜下葬者。正式下葬时,墓穴四周的人竟自动挽起手筑成人墙,随后,依据千百年来的法则,十四位作家紧攥绳索,缓慢、平稳地将棺材放入墓穴中…

“一个个自动组合的队伍,擎起写着标语的旗子或者横幅,唱着当时流行的抗敌歌曲或者临时急就的歌曲,从上海的四面八方汇集到墓地,大家动手铲土,把盖上‘民族魂’的旗的鲁迅先生的棺材埋妥。”“一个没有英雄的民族是不幸的,一个有英雄却不知敬重爱惜的民族是不可救药的,有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。作为中国新文化运动的伟大旗手,他永远都是那么敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

一是“他的政治的远见”,二是“他的斗争精神”,三是“他的牺牲精神”。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号