近年来,按照厦门市绿地系统规划,全市加快推进公园绿地的建设,一个个特色鲜明的综合公园、社区公园、郊野公园、儿童公园等相继建成、提升,实现了城市建成区“300米见绿,500米见园”的目标。其中,中山公园的提升改造,不仅是厦门众多公园品质提升的一个亮点,更是厦门经济特区建设40年民生设施建设的一个缩影。建成后的中山公园曾被誉为“华南第一园”,园中有天然山水之胜景,曾经的荷庵河、盐草河、魁星河萦绕西北,溪沙、蓼花两溪来自园东,妙释寺、荷庵、功德寺和东岳庙四座古刹分布其间。中山公园还叫兆丰公园时。

中山公园建成初期,南半园有大半是运动场,北半园多河、桥。运动场后边有个司令台,又叫精武武术馆,在人民体育场建成前,厦门所有的大会、运动会都在这个运动场召开。南园中还有个咖啡室,位于琵琶洲之上,如今,琵琶洲和咖啡室都不在了,改为逸趣园。如今的花展馆当年是教育家、实业家林尔嘉的六子林克恭所创立的厦门美术学校院址。1983年,修复中山公园南半园,重建南大门,在南门纪念碑旧址建假山水池等。中山公园驰道牌坊靠江面一侧基座下的泥土竟被冲刷成斜坡。

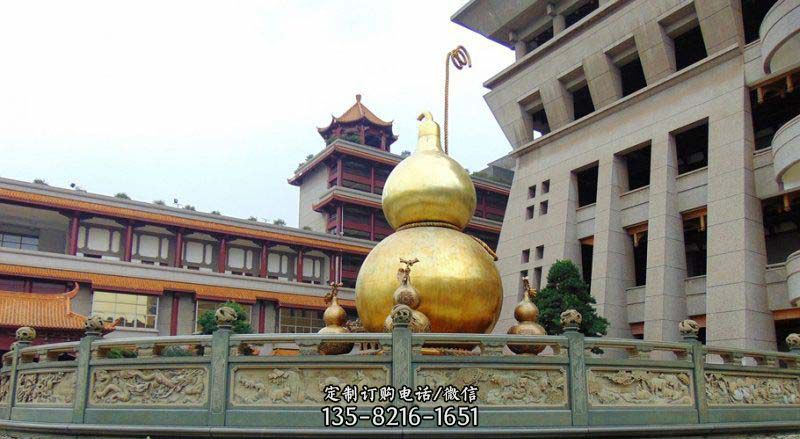

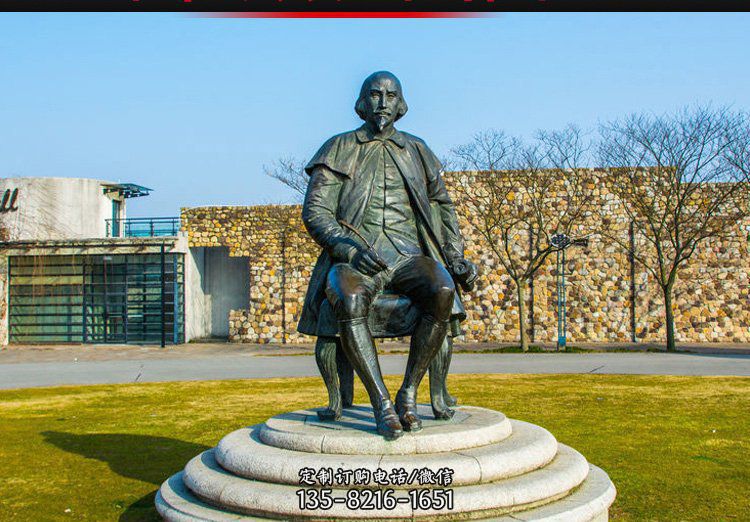

在山脚建冰厅、茶座、曲桥等,以崎山石上的“山林逸趣”题刻之意,取名“逸趣园”,作为老人乐园;醒狮球复建是在上世纪90年代末,选址公园南门右内侧草坪,雕塑在1999年落成。自此,中山公园重新成为市民休闲娱乐的好去处,各项设施越来越丰富。东辰桥、晓春桥等11座桥梁串联起公园大部分区域,古朴雅致;“万壑云根”“云痴鹤老”“石瘦松肥”等摩崖石刻散落在公园各处,平添古韵气息。中山公园成为厦门市民甚至是海外游子心中的一处诗意栖息地。改造后的中山公园力打“亲子牌”,设有丛林冒险区、趣味探索区、沙池拓展区和体能活动区四大区域,器械依地形设置。在醒狮球雕像附近增设了一处雨林,在原有棕榈组团绿化中种植了春羽、海芋、鹤望兰、银边沿阶草、花叶合果芋等耐荫植被。将弄堂文化、沪语童谣、中山公园落叶等元素融入沿河城市家具设计。

园内亲水驳岸也进行了改造,将原有部分垂直式驳岸设置为草坡入水驳岸,种植美人蕉、鸢尾、睡莲,并对公园水体进行提升。公园内最大程度地给市民留下来休闲活动空间,扩大了阳光草坪面积,设置了林荫小道,增设南音广场等。在雨林和花展西苑的榕树节点还设置了雾森系统,增加互动性。此外,此次改造也对建筑和雕塑等进行了表面清洁和保护。位于公园竹林处的音乐亭目前仅剩亭子基座,本次改造将在原址复原重建,重现往日风采。让中山公园驰道牌坊这一历史文化遗产得以延续。

目前,音乐亭重建和醒狮球的喷水设施建设还在进行中。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号