随着《公共文化服务保障法》实施,社会对持续建设公共文化的决心更加凸显,作为公共文化输出的一环——校园雕塑的建设同样引人关注。但与欧美发达国家相比,数量与水准在整体上还存在着很大的提升空间。记者走访后发现,目前上海多所高校的雕塑,有些是大型的纪念性雕塑,中小型装饰性雕塑和具象雕塑也较常见。在复旦大学上海视觉学院教授丁乙看来,西方校园中往往留存有各历史时期的雕塑,品类丰富,艺术性强,“国内高校雕塑的题材偏爱古代名人、学校名人等雕像,较为传统,很少关注当下的生活与社会变迁”。

华东师范大学美术系副教授、中央美术学院雕塑系特聘教授王曜说:“通过这些人物雕塑,学生的确能受到一般意义上的正面影响。但通过雕塑语言体现精神层面更深刻、更本质的内涵,挖掘并还原这些人物的魂魄则是另一个层次的问题了,而这个‘层次’也是大学高度的具体呈现。”此外,部分雕塑重复使用固定符号也使作品具有同质性。“一些雕塑常用马、鹰或小苗等展现奋进、腾飞的意象,导致有些作品并未进入艺术层面。”丁乙指出,这些积极的意象其实完全能够用雕塑的艺术语言来表达,但前提是它必须成为一件艺术品。

在复旦、同济、华师大、财大校园中,当被问及最喜欢母校的哪个雕塑时,学生们往往会茫然,较多人的第一反应是“校园里有些什么雕塑?”华师大一位研究生的困惑似乎能代表很多学子的心声:“不知该从哪个角度去解读作品,最好在作品前有些说明文字。”王曜分析说,一些抽象雕塑学生不能接受或不能被其打动,主要是对抽象艺术的了解还不够,“现代美术在西方已发展了一百年,尽管如此,很多西方人也不一定完全懂抽象作品,但他们至少已见怪不怪了。

“一个雕塑该不该进校园,放在哪儿,得由三方来决定:”他认为,在此过程中,学生将完成自我教育,了解设计者的意图、雕塑背后的意义,甚至提出更好的建议。“公开讨论也能让艺术家不局限于自己的小圈子,了解公众需要什么。”中国美术馆馆长吴为山认为,公共艺术作品都应贴近群众,体现高雅,关键是找到最佳的结合点。是著名雕塑大师袁晓岑的作品,捐赠方送给哲学学院作为学校哲学系建系五十周年的贺礼。

“诗思在灞桥风雪中,驴背上”,又如钱钟书先生所说:”碑落成于1933年4月2日建校37周年之际,由1930届116名毕业生捐赠助建。随着时间的推移,在铸铁校徽、塔顶部线脚、碑身及碑文、塔底座及台阶、水池和附近景观等方面进行了一系列修复,一直完好保留至今。作为北师大的标志性雕塑,矗立在京师广场西面的“木铎金声一百年”,是在2002年9月6日师大百年校庆时隆重揭幕的。

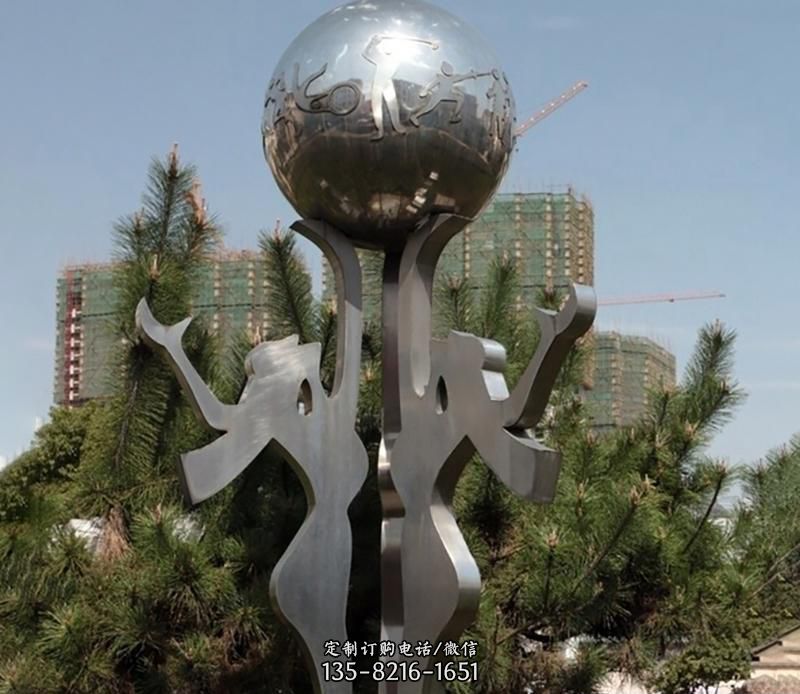

这座高12米、用紫铜精心打造的纪念碑,由校友捐赠,著名雕塑设计大师陈箫汀艺术加工,正面的“师大”两字传为钱玄同先生所书,背面“木铎金声一百年”则出自师大教授、著名书法家启功先生之手。学生会的同学找到雕塑家程连仲先生,共同确定了“牛”的题材,据说原因之一就是1978级科大学子属牛的人很多。其实,当时“科学技术是第一生产力”的口号深入人心,大家很自然地想到科技推动世界进步这一主题。而于当年9月最终落成的“孺子牛”雕塑,在宽厚的基座上,两头初生牛犊肩峰突出、低首蹬足、相向奋蹄,用犄角、阔背奋力推动地球,非常形象地表现了这一主题。

按惯例,雕塑作品中一套模子可以限量浇铸出多件同样的作品,这些都视为原作。斯坦福大学的罗丹作品《思想者》《吻》《地狱之门》就是这类复制品。有传说每个班级第一个从这座雕塑中发现一只隐藏的猫头鹰的学生将致毕业辞。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号